- Эндоскопическое восстановление проходимости желчных путей в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

- Комментарий хирурга

- Лечение механической желтухи: дренирование и стентирование желчных протоков

- Дренирование желчного пузыря и желчных протоков

- Методы дренирования желчных путей

- Эндоскопический метод

- Дренаж после удаления желчного пузыря

Эндоскопическое восстановление проходимости желчных путей в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

Повреждение желчных протоков при холецистэктомии — серьезное осложнение с тяжелыми последствиями как в ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периоде. К сожалению, оно зачастую приводит к инвалидизации.

Причины интраоперационной травмы желчных протоков — трудности оперативного вмешательства, связанные чаще всего с выраженными воспалительными и рубцовыми изменениями после многократных приступов желчной колики и острого холецистита, ошибочная трактовка хирургами анатомических структур при различных анатомических вариантах и аномалиях данной зоны.

Сегодня методом выбора в лечении рубцовых стриктур, в том числе ятрогенных повреждений желчных протоков, становятся эндоскопические технологии.

Пациентка 36 лет. Диагноз: послеоперационная рубцовая стриктура общего желчного протока. Состояние после лапароскопической холецистэктомии, чрескожной чреспеченочной холангиостомии, полный наружный желчный свищ. Паппилостеноз. Парапапиллярные дивертикулы двенадцатиперстной кишки.

Как развивались события

Пациентке по месту жительства выполнена лапароскопическая холецистэктомия, в ходе которой возникла травма общего желчного протока. После операции развилась желтуха, было проведено наружное чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков для желчеоттока.

В связи с тем, что вся желчь оттекала по дренажу, организм терял много жидкости и микроэлементов, и пациентка была вынуждена в течение 8 месяцев принимать желчь перорально.

При поступлении в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского пациентке выполнена фистулохолангиография (рис. 1), — это исследование показало, что тотчас после слияния долевых протоков печени отмечается полный блок общего печеночного протока. По классификации Strasberg с соавт., данную стриктуру можно отнести к типу Е2; по классификации Э.И. Гальперина — к типу «0».

Как принималось решение

Учитывая данные анамнеза и результаты обследований, по принятой в хирургическом эндоскопическом отделении тактике первым этапом была выполнена эндоскопическая ретроградная холангиография и оценка проходимости общего желчного протока, достоверно определена протяженность стриктуры и интраоперационно решен вопрос о возможности эндоскопического лечения.

Риски и особенности ситуации

Особенностью ситуации являлся полный блок общего желчного протока. Если бы планируемое эндоскопическое ретроградное вмешательство оказалось безуспешным, это могло означать необходимость выполнения большой открытой операции с реконструкцией желчных протоков. Кроме того, у пациентки имелся полный наружный желчный свищ: организм терял около 1500 мл желчи в сутки, что в свою очередь привело к его физическому и психическому истощению и ряду диспепсических расстройств.

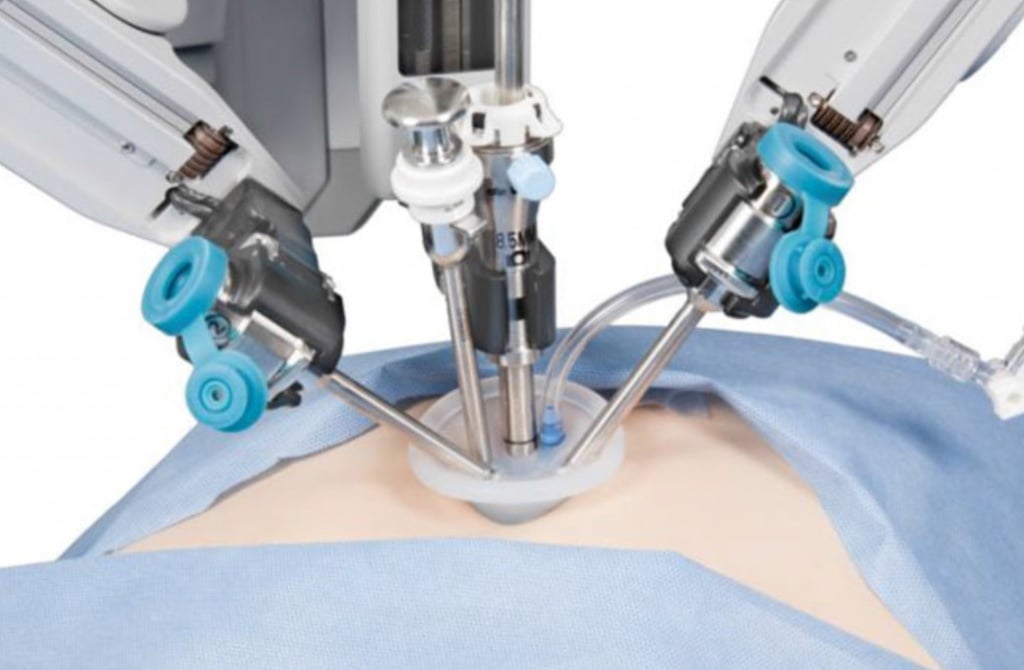

Эндоскопическое ретроградное вмешательство на желчных протоках – это минимально инвазивный метод лечения, которое выполняется эндоскопом с применением рентгеноскопии.

Дуоденоскоп (эндоскоп с боковой оптикой) перорально проводится в двенадцатиперстную кишку, подводится к большому дуоденальному сосочку, устье которого открывается в просвет двенадцатиперстной кишки. Через канал дуоденоскопа в устье сосочка вводится катетер и выполняется контрастирование желчных протоков специальным рентгеноконтрастным препаратом. С помощью рентгенаппаратуры оценивается полученное изображение желчных протоков и при выявлении патологии (стриктуры или конкрементов) осуществляется эндоскопическая операция, направленная на восстановление проходимости желчных путей.

В данном случае у пациентки обнаружена рубцовая стриктура (сужение) общего желчного протока, при которой его диаметр уменьшился до 1 мм на значительном протяжении.

Специальную сверхтонкую струну-проводник удалось провести в сегментарный проток правой доли печени (рис. 2), после чего принято решение первоочередно расширить просвет протока специальными эндоскопическими бужами (рис. 3, 4), постепенно увеличивая диаметр последних.

Когда необходимый диаметр был достигнут, выполнено стентирование левого долевого желчного протока печени (рис. 5).

Через установленный ранее чрескожный дренаж проведено антеградное бужирование, а затем эндоскопическая установка второго стента в правый долевой проток печени (рис. 6-7).

После установки стентов в желчные протоки желчь естественным ходом поступает в двенадцатиперстную кишку, поэтому необходимость в наружном дренаже и постоянном приеме желчи отпадает.

Комментарий хирурга

Юрий Геннадьевич Старков, доктор медицинских наук, профессор, зав. хирургическим эндоскопическим отделением НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, член правления РОХ, Ассоциации Гепатопанкреатобилиарных хирургов СНГ

«Одна из «вечных» проблем абдоминальной хирургии, которую не удается решить в течение многих десятилетий, и с последствиями которой мы регулярно сталкиваемся, это травма желчных протоков при холецистэктомии. Это серьезное осложнение с тяжелыми последствиями как в ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периоде (частота его встречаемости достигает 0,3-0,6%, а в РФ выполняется около 200 тысяч холецистэктомий в год). К сожалению, это осложнение часто приводит к инвалидизации.

Пациенты, столкнувшиеся с этим заболеванием, а подчас имеющие длительную историю лечения, поступают к нам, имея наружные дренажи, желтуху, а порой и ряд не совсем удачных операций в анамнезе.

Особенность случая, о котором идет речь, — молодой возраст и значительное снижение качества жизни пациентки, что усугублялось необходимостью постоянно пить собственную желчь и в свою очередь отражалось на психологическом здоровье. Нашей целью было, используя самые современные минимально инвазивные технологии, улучшить качество жизни пациентки и минимизировать риски послеоперационных осложнений, что и было успешно выполнено.

Эндоскопические технологии в лечении рубцовых стриктур, в том числе ятрогенных повреждений желчных протоков, все чаще вытесняют открытые хирургические вмешательства. В настоящее время эндоскопическая установка множественных пластиковых стентов с последующей периодической их заменой каждые 3-4 месяца в течение 1 года является методом выбора в лечении доброкачественных постоперационных стриктур желчных протоков (именно так и будет выглядеть лечение нашей пациентки в ближайшее время). При этом она уже в день операции почувствовала, что вернулась к нормальной жизни — без длительного послеоперационного периода, без наружного дренажа и необходимости принимать желчь».

Оператор: Ю.Г. Старков

Ассистент: А.С. Ибрагимов

Анестезиологи: Х.В. Качалова, Р.В. Довбенко

Операционная сестра: Ю.А. Заруцкая

Источник

Лечение механической желтухи: дренирование и стентирование желчных протоков

Несмотря на современное развитие онкологии, до сих пор отсутствует тенденция к уменьшению количества пациентов со злокачественными новообразованиями гепатопанкреатодуоденальной зоны.

Опухоли данной локализации, ввиду анатомических особенностей часто осложняются развитием механической желтухи, вследствие сдавления или прорастания опухолью печеночных протоков и прекращения физиологического оттока желчи в кишечник.

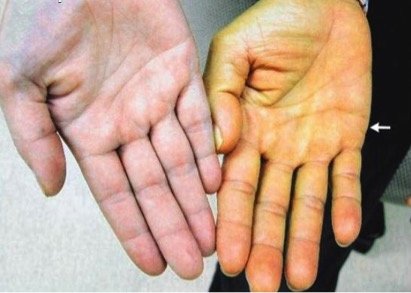

Желтуха часто является первым клиническим симптомом болезни, который заставляет пациента обратиться в лечебное учреждение. При этом в 80–90% она свидетельствует о запущенности процесса и невозможности проведения радикального хирургического лечения (нерезектабельности опухоли).

Длительная механическая желтуха приводит к постоянному нарастанию концентрации билирубина в крови. При этом высокий уровень билирубина оказывает выраженное токсическое действие практически на все органы и системы организма и приводит к нарушениям в системе коагуляции крови, снижению иммунологического статуса больного, возникают предпосылки для развития инфекции в желчных протоках. Дальнейший рост концентрации билирубина может привести к развитию печеночно-почечной недостаточности и гибели пациента.

Кроме того, при наличии механической желтухи невозможно ни хирургическое, ни химиотерапевтическое лечение основного заболевания.

В настоящее время наиболее эффективной тактикой борьбы с механической желтухой, обусловленной сдавлением желчных протоков опухолями являются дренирующие вмешательства на желчных протоках.

Активное внедрение в клиническую практику нового современного медицинского оборудования (эндоскопии, ультразвука, цифровой рентгеноскопии с контрастированием) привело к тому, что дренирование желчных протоков возможно осуществить при помощи малотравматичных интервенционных методик, не требующих применения общего обезболивания.

Такими современными малоинвазивными методами дренирования желчных путей являются:

1. Эндоскопический

Производится при помощи введения эндоскопа через рот в двенадцатиперстную кишку и последующей катетеризацией желчных протоков через большой дуоденальный сосочек (устье их впадения в кишечник).

2. Чрескожный чреспеченочный

Производится под контролем ультразвука, путем прокола иглой через кожу в межреберье в проекции печени справа и последующем проведении через ткань печени дренажного катетера в просвет желчных протоков при помощи контрастирования под контролем цифрового рентгеновского аппарата.

Различают несколько вариантов дренирования желчных протоков:

• Наружное — при этом вся желчь из желчных протоков выводится через просвет катетера наружу в специальную емкость.

• Наружно-внутреннее — при котором дренажный катетер устанавливается таким образом, что желчь эвакуируется как наружу, так и в естественном направлении — в кишечник.

Наружно-внутреннее дренирование является более физиологичным способом дренирования желчных протоков, поскольку при этом в кишечник вместе с желчью попадают многие важные вещества, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.

Дренирование желчных протоков позволяет эффективно справиться с механической желтухой. В то же время оно, к сожалению, несколько ограничивает качество жизни пациента – дренажный катетер требует постоянного ухода, есть риск его смещения или даже случайного удаления, возможно развитие инфекционных осложнений. Играет роль также психологический фактор: катерер постоянно напоминает человеку о его болезни.

Для преодоления этих недостатков была разработана методика, позволяющая восстановить сдавленный просвет желчных протоков и восстановить физиологический отток желчи в кишечник — стентирование желчных протоков.

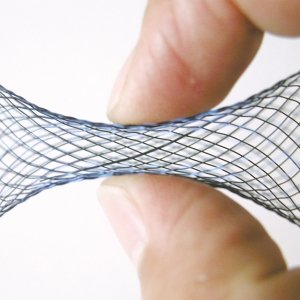

Стент представляет собой тонкий металлический или пластиковый каркас. Он доставляется в непроходимое место в сложенном виде, а затем расправляется принимая вид цилиндрической трубочки. В расправленном состоянии стент за счет большой радиальной жесткости выполняет каркасную функцию, тем самым не давая стенкам желчных протоков спадаться под сдавлением опухолью из вне, в результате чего сохраняется проходимость.

Установленный ранее дренажный катетер можно удалить совсем, а отток желчи будет осуществляться в нормальном физиологичном направлении по желчным протокам в кишечник, просвет которого поддерживается при помощи стента. При этом снаружи у пациента нет никаких катетеров и человек может вести привычный образ жизни.

Наиболее часто используются металлические (нитиноловые) стенты. Это связано со несомненными преимуществами этих стентов:

• Лучшая проходимость и редкая закупорка по сравнению с пластиковыми стентами. Как правило, нитиноловые стенты остаются проходимыми до конца жизни пациента

• Возможность установки за одну процедуру

• Снижается травматичность и риск возникновения осложнений во время вмешательства

Источник

Дренирование желчного пузыря и желчных протоков

Сдавление желчевыводящих путей злокачественными новообразованиями приводит к развитию механической желтухи. У пациентов повышается уровень билирубина, развивается интоксикация. Онкологи выполняют дренирование желчных протоков при механической желтухе. В Юсуповской больнице работают профессора и врачи высшей категории. Дренирование желчных путей выполняют ведущие онкологи. Все сложные случаи заболевания обсуждают на заседании экспертного совета.

Дренирование желчевыводящих протоков выполняется с целью создания анастомоза между желчными протоками и тонкой кишкой. Оперативное вмешательство позволяет продлить жизнь пациентов, страдающих раком желчного пузыря или печени. Онкологи выполняют дренирование желчного пузыря у пациентов с новообразованиями пузыря и желчных протоков, опухолями в области большого дуоденального сосочка, раком головки поджелудочной железы.

Различают следующие виды дренирования желчных протоков:

- наружное – отток желчи происходит по специально установленному внешнему приёмнику;

- наружно-внутреннее – большая часть желчи попадает в кишку, протекая по ближнему каналу, а меньшая собирается в расположенном снаружи приёмнике;

- внутреннее дренирование – требует эндопротезирования (билиарный дренаж применяют в качестве паллиативного метода лечения неоперабельного рака).

Онкологи Юсуповской больницы индивидуально подходят к выбору метода дренирования желчных протоков при механической желтухе.

Методы дренирования желчных путей

Онкологи предпочитают выполнять у пациентов с механической желтухой опухолевого происхождения наружновнутреннее или, при наличии технических возможностей, наружное дренирование желчных протоков. Оба метода достаточно эффективны при предоперационной подготовке к радикальному оперативному вмешательству или в качестве окончательного метода лечения. Их преимуществом является:

- постоянный контроль поступления желчи;

- возможность активного удаления из желчных протоков крови, гноя, сгустков;

- промывание протоков асептическими растворами;

- динамическое рентгенологическое наблюдение за нахождением дренажной трубки.

В отличие от наружновнутреннего дренирования, по наружному дренажу желчного пузыря желчь полностью поступает наружу. Недостатком наружного дренирования желчных протоков по сравнению с наружновнутренним является полное поступление желчи по дренажу наружу. Для компенсации жизненно важных веществ, которые содержатся в желчи, пациенты вынуждены пить собственную желчь или медицинский персонал вводит её через назогастральный дренаж. При наружновнутреннем дренаже отдалённый конец трубки находится дальше места сужения и большая часть желчи поступает непосредственно в кишку. Сохраняется возможность контролировать проходимость и промывать дренаж, заменить внутренним транспапиллярным эндопротезом.

Внутреннее эндопротезирование желчных протоков выполняют после ликвидации желтухи. Это завершающий этап лечения неоперабельных пациентов. Для успешного выполнения наружной или наружновнутренней холангиостомии онкологи используют набор специальных инструментов: проволочные проводники, специальные пункционные иглы, бужи и катетеры.

Под местным обезболиванием с помощью иглы Шиба хирург туго заполняет контрастным веществом желчные протоки. Длинной иглой диаметром 1,5-1,7 мм осуществляет пункцию одного из сегментарных протоков. Затем по ней проводит проволочный проводник. Конец проводника проводят дальше сужения, по нему выполняют расширение суженного места бужами и устанавливают дренажную трубку. Её фиксируют к коже и промывают желчные протоки стерильными растворами.

Этот метод дренирования имеет недостатки: существует угроза подтекания желчи и крови в брюшную полость в момент извлечения иглы, при проведении проводника или бужировании канала. Кроме того, с этим осложнением можно столкнуться, если наружный диаметр иглы больше наружного диаметра проводника. Для того чтобы уменьшить число осложнений, связанных с пункцией печени, онкологи используют методику установки холангиостомы с помощью стилет-катетера.

Эндоскопический метод

При помощи эндоскопа врачи выполняют назобилиарное дренирование желчевыводящих путей. Показания к эндоскопическому дренированию желчных путей являются:

- механическая желтуха, вызванная злокачественными и доброкачественными новообразованиями;

- острый гнойный холангит;

- наружные желчные свищи;

- повреждение стенок внепеченочных протоков, ретродуоденальные прободения;

- острый холецистит.

Противопоказания к эндоскопическому дренированию отсутствуют за исключением тех случаев, когда трубку для дренирования желчных путей невозможно провести через область опухолевого сужения. Эндоскопический набор для дренирования желчных путей через нос включает:

- проволочный проводник;

- дренажи разнообразной формы;

- соединительную трубку для собирания желчи и промывания дренажа;

- носовую трубку, зажим и шпатель.

Операция эндоскопического дренирования желчных путей включает следующие этапы:

- холангиографию для определения уровня и места установки дренажа;

- введение дренажа с металлическим направителем-проводником;

- извлечение проводника и эндоскопа;

- контрольную холангиографию;

- оценку позиции дренажа;

- перевод дренажа изо рта в нос и фиксацию на голове.

После использования эндоскопического метода дренирования желчных протоков осложнения не развиваются. Они могут возникнуть по причине прогрессирования болезни.

Дренаж после удаления желчного пузыря

После холецистэктомии хирурги часто устанавливают дренаж желчного пузыря. Показаниями к холецистэктомии являются:

- желчекаменная болезнь;

- острый холецистит;

- карцинома желчного пузыря.

Операцию выполняют лапаротомным или лапароскопическим методом. Дренажи из брюшной полости после открытой холецистэктомии удаляют на восьмой день, а у ослабленных и онкологических больных – на двенадцатый день. Для того чтобы не воспалилась кожа вокруг дренажа, желчь отводят в специальный сосуд. Кожные покровы в окружности раны смазывают цинковой мазью или пастой Лассара. Меняют дренажи не ранее двенадцатого послеоперационного дня. При этом проводят фистулографию через дренаж для того чтобы убедиться в свободной проходимости желчных протоков. Удаление дренажей после холецистэктомии производят не четырнадцатого дня, а при дренировании желчных протоков – не ранее двадцать первого дня после удаления желчного пузыря.

Запишитесь на приём, позвонив по телефону. Врачи Юсуповской больницы применяют различные методики дренирования желчных протоков при механической желтухе. Медицинский персонал осуществляет уход за дренажом желчного пузыря и желчных путей.

Источник