Вывели новую породу лошадей

Новые отечественные породы лошадей

Несмотря на значительные потери, понесенные советским коневодством в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период складывались благоприятные условия для завершения многолетней работы по выведению новых отечественных пород лошадей. Основные племенные фонды были сохранены, тем более что многие районы племенного коневодства были сосредоточены в центральных и восточных областях, не подвергавшихся гитлеровской оккупации.

Первой отечественной породой лошадей, утвержденной в советское время, стал русский рысак. Эта порода выведена путем межпородных скрещиваний орловских рысистых кобыл с американскими рысистыми жеребцами и разведением помесей «в себе». Как известно, новая порода начала складываться с конца XIX столетия с момента появления в России первых орлово-американских рысистых помесей, так называемых метисов. Завоз американских лошадей в Россию, начатый в конце XIX столетия, прекратился в 1914 г. В послереволюционный период из поголовья американских рысаков сохранились только единицы, поэтому массового прилития крови не было и в основном, как сказано выше, осуществлялось разведение помесей «в себе».

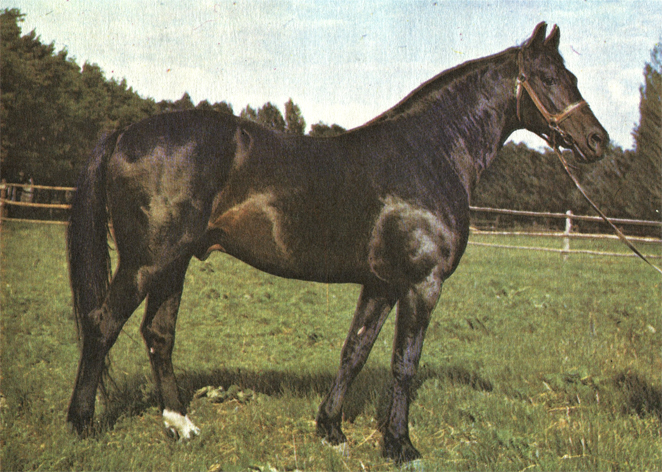

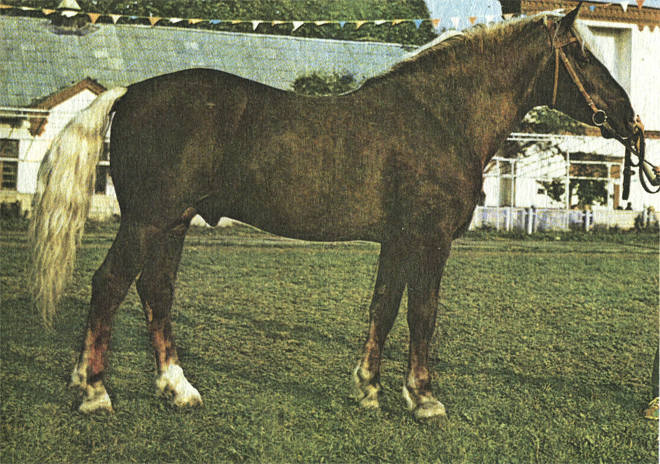

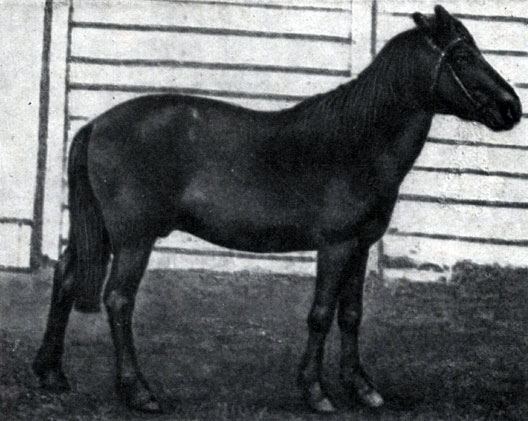

К началу Великой Отечественной войны поголовье орлово-американских помесей исчислялось тысячами. Они выгодно отличались от своих американских сородичей массивностью, калибром и хорошей приспособляемостью к местным условиям содержания. Официальное утверждение и присвоение новой породе названия русская рысистая состоялось уже после войны в 1948 г. К этому времени новая порода насчитывала примерно полтора десятка линий и такое же количество маточных семейств. По мнению одного из авторов новой породы опытного селекционера Р. И. Калинина, проработавшего в конных заводах с орловскими и русскими рысаками десятки лет, русский рысак по сравнению с орловским более добронравен и легок в заездке (см. вкл. рис. 23).

Рис. 23. Жеребец Граб русской рысистой породы

В конце 40-х годов русские рысаки достигали 8 % общего количества породных лошадей, а в таких областях, как Ульяновская, Курская, Орловская, Омская, Тюменская и др.,- 40-60 %.

Сложней обстояло дело с утверждением и названием новой тяжелоупряжной породы, созданной в колхозах зоны Гаврилово-Посадского госплемрассадника Ивановской области.

В практике советского коневодства вопрос об утверждении новой породы лошадей решался впервые, поэтому о работе экспертной комиссии следует рассказать более подробно. Экспертная комиссия в течение 15 дней просмотрела на выводках, организованных в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области, Суздальском и Юрьев-Польском районах Владимирской области, 940 лошадей, посетила 17 колхозов, где еще осмотрела 510 лошадей, а всего 1450 лошадей новой породы.

Одновременно члены комиссии были ознакомлены с племенными записями, хранимыми в Гаврилово-Посадской госконюшне и госплемрассаднике. На основе имеющихся документов установлено, что источником образования новой породы послужили местные улучшенные лошади, которых в течение многих десятилетий скрещивали с производителями западных рабочих пород — суффольками, шайрами, клейдесдалями, а полученных помесей разводили «в себе» методом воспроизводительного скрещивания.

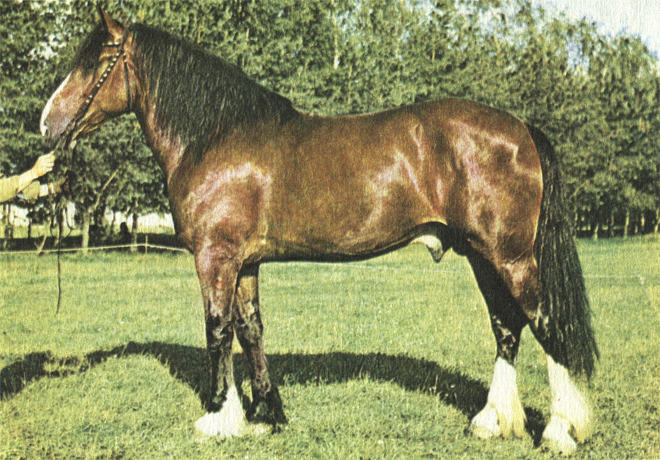

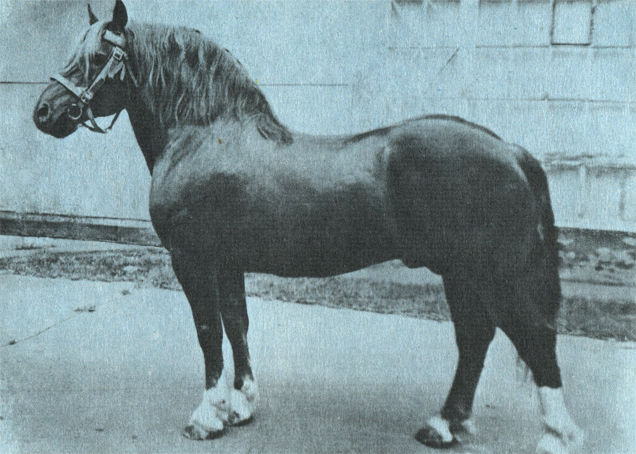

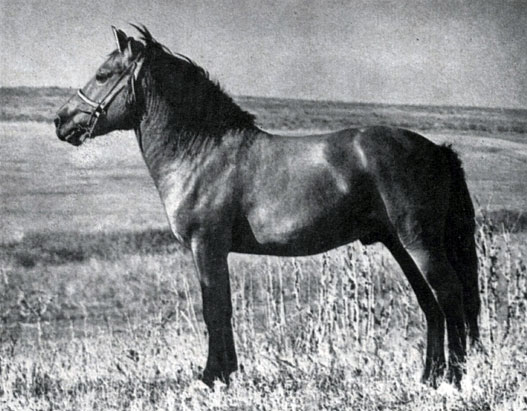

Осмотр лошадей на выводках в хозяйствах позволил комиссии придти к единодушному заключению о наличии новой тяжелоупряжной породы. В отличие от шайров и клейдесдалей лошади новой породы менее крупные, но достаточно массивные, с сухими малооброс шими конечностями, свободными от экзематозных заболеваний (см. вкл. рис. 24). Лошади новой породы отличались свободными движениями и были рекомендованы как улучшатели для получения сельскохозяйственной лошади желательного типа. Название «владимирская» породе было дано потому, что порода создана на землях Владимиро-Суздальской Руси. Порода под таким названием была утверждена 13 сентября 1946 г. постановлением СНК СССР.

Рис. 24. Жеребец Гул породы владимирской тяжеловоз

Большим событием в жизни советских коневодов было утверждение в 1948 г. сразу двух новых пород лошадей. Буденновская и терская породы создавались в конных заводах Северного Кавказа.

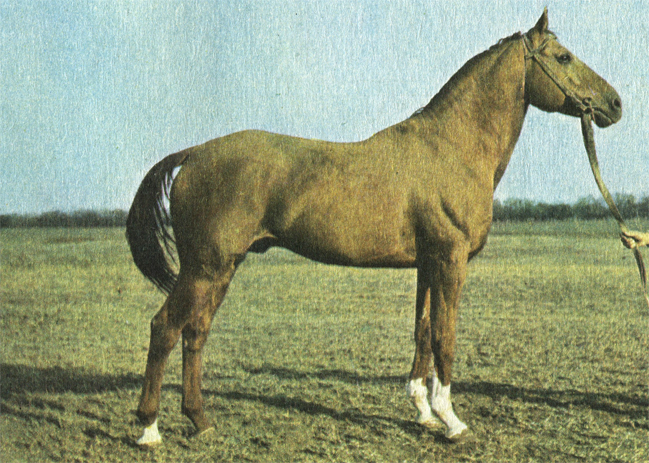

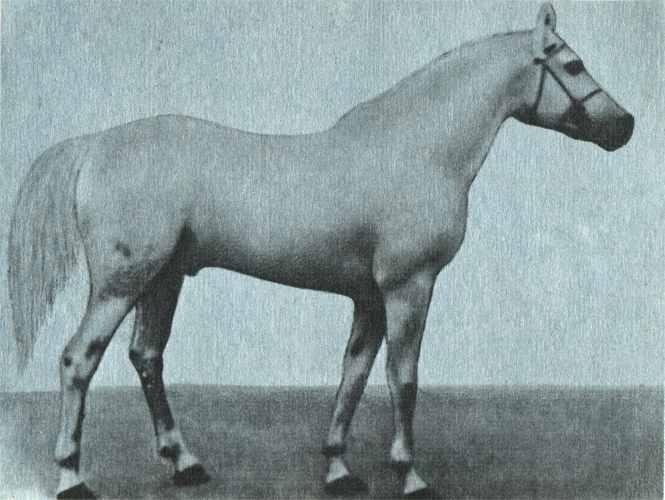

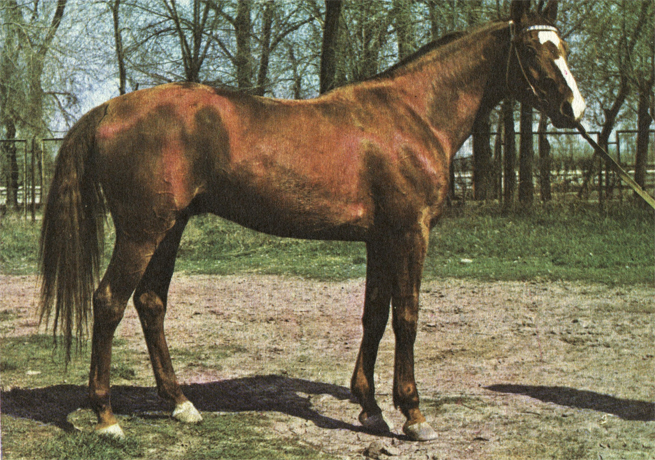

Буденновская порода получена путем сложного воспроизводительного скрещивания донских и чистокровных верховых лошадей при культурно-табунном содержании. Лошади новой породы отличаются отличными спортивными качествами и выносливостью, унаследованными от исходных пород. Терская порода, как и буденновская, выведена методом воспроизводительного скрещивания с использованием жеребцов арабской чистокровной породы и кобыл старой стрелецкой породы и некоторых горских пород (см. вкл. рис. 25, 26). Буденновская порода выведена в донских степях на заводах имени Первой Конной армии и имени С. М. Буденного, а терская порода — в Терском конном заводе Ставропольского края. Работа по выведению этих пород высоко оценена Советским правительством. Восемь специалистов Северо-Кавказского треста конных заводов удостоены Государственной премии. Среди лауреатов Государственой премии директор и специалисты треста М. И. Чумаков, Е. Л. Давидович, Б. А. Зубрилин, X. И. Животков; начальник конной части завода им. Первой Конной армии Г. Г. Новозонов; начкон, старший ветеринарный врач и смотритель табунов конного завода им. С. М. Буденного В. С. Кутыев, Н. Г. Сильченко и В. А. Мещеряков.

Рис. 25. Донской жеребец Блюститель

Рис. 26. Терский жеребец Семестр

В конце 40-х — начале 50-х годов получили признание еще пять новых отечественных пород. Исключительно ценной по своей универсальности следует назвать торийскую породу упряжных лошадей, вьшеденную многолетним трудом селекционеров Эстонии (см. вкл. рис. 27). Порода названа в честь Торийского конного завода, где она выведена. Торийцы — идеальные лошади для сельского хозяйства. Они подвижные, сильные, способные к небольшому прыжку и отличаются исключительно добрым нравом. В Эстонии как нигде любят лошадей, умеют за ними ухаживать. Благодаря отличным рабочим качествам торийские лошади получили широкое распространение. Торийцев можно встретить в горах Киргизии, где они отлично водят косяки. Торийская порода утверждена 17 ноября 1949 г.

Рис. 27. Торийский жеребец Урнак

Универсальные рабочие качества, способность к работе в упряжи и под седлом — основные признаки утвержденной МСХ СССР в 1961 г. новой кустанайской породы. В ней соединены ценные качества пяти пород: местной казахской, донской, чистокровной верховой, стрелецкой и русской верховой. Лошади новой породы отлично показали себя в дальних пробегах. Так, жеребец Табак преодолел за сутки под седлом 280,8 км, а жеребец Червонец проскакал под всадником 100 км за 4 ч 1 мин 5 с.

Кустанайская порода выведена в Кустанайском и Майкульском конных заводах и разводится в основном в хозяйствах Кустанайской области Казахстана (см. вкл. рис. 28).

Рис. 28. Жеребец кустанайской породы

В начале 1952 г. была утверждена новая латвийская упряжная порода лошадей. Материалом для утверждения породы послужило специальное обследование латвийского племенного коневодства, проведенное комиссией в 1947 г. Это было время, когда страна нуждалась в живом тягле. На вес золота ценились упряжные лошади, особенно тяжеловозы. Видимо, поэтому, несмотря на то, что исходными для новой породы послужили лошади, несущие в себе кровь двух различных по типу и назначению западноевропейских пород — ольденбургской и ганноверской, новую породу назвали латвийской упряжной (см. вкл. рис. 29).

Рис. 29. Жеребец Менуэт латвийской упряжной породы

Комиссией под руководством А. А. Яковлева было установлено, что перед второй мировой войной в государственном коннозаводстве Латвии имелось 385 племенных жеребцов, из них 177 ольден-бургских и 55 ганноверских, остальные жеребцы были упряжных и верховых пород. Местных лошадей скрещивали с этими жеребцами, а для разведения полученных помесей применяли метод воспроизводительного скрещивания.

Латвийские селекционеры всех породных лошадей, соответствующих определенным требованиям, записывали в госплемкнигу. К 1951 г. в четыре тома этой книги были занесены 2751 жеребец и 14 252 кобылы, т.е. вполне достаточное количество животных для утверждения новой породы. Комиссия А. А. Яковлева установила в новой породе три типа: основной, утяжеленный и облегченный.

Лошади облегченного типа по своему экстерьеру и массивности приближались к полукровным верховым породам. Порода была утверждена. Однако, учитывая конъюнктуру, местные селекционеры предпочли разведение двух типов лошадей: основного и утяжеленного. Такая установка получила отражение в 1-м томе «Книги о лошади», изданном в 1952 г., где сказано, что скрещивание лошадей латвийской упряжной породы с другими породами, особенно ганноверской, недопустимо. Это неблагоприятно сказалось на численности лошадей облегченного типа.

Требования к лошадям менялись, появился большой спрос и на латвийских лошадей облегченного типа. Через 20 лет в 1972 г. в книге «Коннозаводство и конный спорт» можно прочесть следующее: «Латвийские лошади легкого типа более породны, напоминают гунтеров, гармоничны, дельны. Пригодны для использования в качестве спортивных».

В наши дни селекционеры Латвии возрождают утраченный в породе облегченный тип лошадей, отличающихся прекрасными прыжковыми качествами. Латвийских лошадей с кровью ганноверанов охотно приобретают на международных аукционах зарубежные коннозаводчики.

В 1952 г. МСХ СССР утвердило две новые породы лошадей: русского и советского тяжеловозов.

О русских тяжеловозах следует рассказать более подробно, поскольку спрос на породу неизменно растет. Русские тяжеловозы скороспелы, в полуторалетнем возрасте по высоте в холке достигают 96-97 %, а по живой массе — 75 % массы взрослой лошади. По сравнению с другими тяжеловозами они менее крупные, очень добронравные, на них могут работать пожилые люди и подростки. Лошади неприхотливы к корму. Кобылы русской тяжеловозной породы отличаются молочной продуктивностью, их широко используют на кумысных фермах, организованных в Опытном, Новоалександровском, Уфимском, Еланском, Дубровском конных заводах и ферме госплемзавода «Красноармейский» Краснодарского края.

Предков современных русских тяжеловозов — горных арденов Западной Европы, как известно, завозили в Россию более 100 лет назад. С арденскими жеребцами скрещивали кобыл других пород. В условиях сурового климата России тяжеловозные помеси приобретали полезные качества приспособленности к таким условиям, менялся и тип лошадей (рис. 30). В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже русские ардены получили высокую оценку.

Рис. 30. Жеребец Тантал породы русский тяжеловоз

В настоящее время ведущими племенными хозяйствами по разведению русских тяжеловозов являются: Новоалександровский конный завод Ворошиловградской области, Куединский Пермской области, Красноармейский Свердловской области, Мстиславский в Белоруссии. Племенные конефермы русских тяжеловозов есть во многих конных заводах быстроаллюрного направления — Хреновском, Пермском, Московском, Еланском, Гомельском, Дубровском, имени Кирова и др.

Советский тяжеловоз получен в результате сложного воспроизводительного скрещивания брабансонских жеребцов с кобылами упряжного типа, улучшенных першеронами и арденами. Порода выведена в Починковском и Мордовском конных заводах, а также на племенных конефермах Мордовского, Починковского, Александровского и Ярославского госплемрассадников.

Советских тяжеловозов ценят за массивность и выдающуюся силу. Отдельные особи достигают массы 1 т и отличаются высокой грузоподъемностью. Всесоюзный рекорд перевозки — 22 921 кг, установленный в 1957 г. на жеребце Форсе Починковского конного завода Горьковской области, остается не обновленным до настоящего времени.

Советские тяжеловозы хорошо передают потомству свою массивность и силу. Как и русские, советские тяжеловозные кобылы обладают высокой молочностью. По численности советские тяжеловозы и помеси занимают одно из первых мест среди конских пород нашей страны.

В 1951 г. Совет Министров СССР утвердил план породного районирования коневодства. При этом были учтены все ранее имеющиеся материалы по размещению конских пород по районам СССР.

Территория Советского Союза условно была разделена на три зоны:

1) зону преимущественного упряжного коневодства, где рекомендовались к разведению орловские и русские рысаки, советские и русские тяжеловозы, першероны;

2) зону укрупненной упряжной лошади, в которой рекомендовалось разведение лошадей тяжелоупряжных пород, и

3) зону верхово-упряжного коневодства с разведением лошадей донской, буденновской чистокровной верховой и местных пород верховых лошадей.

С согласия местных сельскохозяйственных органов разрешалось заменять выбранные породы другими. Этот план породного районирования действовал до 1971 г., когда с учетом изменившихся условий принят новый, ныне действующий план породного районирования лошадей.

Источник

Вывели новую породу лошадей

История и классификация пород

История пород. Одним из центров одомашнения лошади, видимо, были районы так называемой трипольской культуры, охватывавшие современную Украину и смежные с ней территории. Там лошадь как домашнее животное появилась во второй половине III тысячелетия до нашей эры. Отмечено сходство домашней трипольской лошади с местными дикими лошадьми.

На Кавказе лошади известны с конца II тысячелетия до нашей эры (Урартское государство), но коневодство там было менее развито, чем скотоводство и овцеводство. Коневодство первоначально проникло на Кавказ с севера — со степных просторов Причерноморья, а в последующие периоды на Кавказ попадало много лошадей южного типа из Персии и других стран. В результате стихийного скрещивания лошадей северного и южного типов произошли местные современные породы Кавказа.

В лесной зоне появление домашних лошадей первоначально как мясных животных произошло во II тысячелетии до нашей эры. Сюда лошади проникли из степной полосы по долинам рек. В первых веках нашей эры лошадей также широко использовали в пищу; при этом у некоторых племен лошади по своей численности стояли на одном из первых мест среди других видов домашних животных. Величина тела у лошадей лесной зоны уже в то время варьировала в значительных пределах. Так, при раскопках на правом берегу Оки около г. Мурома найдены кости лошадей, имевших рост всего лишь 103-125 см; в других местах лошади были крупнее и имели высоту в холке в среднем 131 -134 см.

В Древней Руси (X-XI век) лошади в массе имели рост 128-136 см. Однако при раскопках в Пскове и Старой Рязани в небольшом количестве найдены кости более рослых лошадей (до 152- 160 см). Подобных лошадей, видимо, приобретали в других странах. «Русская правда» * содержит сообщения о том, что «княжьих коней» приводили из Средней Азии, Персии и Венгрии.

* ( «Русская правда» — литературный памятник Древней Руси, возникший в XI веке. Представляет собой сборник постановлений того времени.)

С развитием земледелия в Древней Руси потребление в пищу конины сократилось и лошадей стали использовать в основном в качестве рабочих животных. Прямым потомком древнерусской лошади явилась крестьянская лошадь в европейской части страны, сохранившаяся до XX века.

В некоторых местностях, где лошади не подвергались скрещиванию, и в настоящее время можно встретить массивы местных лошадей, которые теперь считают отдельными породами лошадей лесного типа (вятские, тавдинские, печорские, мезенские, полесские). Рост этих лошадей в среднем составляет 132-138 см, то есть примерно такой же, как и лошадей Древней Руси. На основной же территории местная крестьянская лошадь преобразована в другие породы. В соответствии с развитием экономики этот процесс в широких масштабах протекал начиная с XVIII века. Особенно интенсивное развитие он получил в годы Советской власти. Теперь здесь конское поголовье представлено советскими, русскими и владимирскими тяжеловозами, лошадьми рысистых пород и их помесей.

Русская крестьянская лошадь начиная с XVII века в большом количестве была завезена в Сибирь переселенцами. В XIX и XX веках в Сибирь попали также и улучшающие тяжеловозные и рысистые породы. В результате там сформировались относительно крупные упряжные лошади массивного телосложения — кузнецкая и чумышская.

Дикие и первые одомашненные лошади в Западной Европе были несколько крупнее и костистее своих восточноевропейских сородичей, но они, конечно, не обладали массивностью современных тяжеловозов. Такая массивность была достигнута лишь в последние 200-300 лет.

В средние века в Европе разводили крупных массивных лошадей. Они были необходимы для военных целей под облаченных в железные доспехи рыцарей, а по мере развития техники — для работы в сельскохозяйственных орудиях, перевозки тяжелых промышленных грузов и т. п.

Однако после изобретения огнестрельного оружия рыцарское снаряжение, а с ним и массивные неповоротливые лошади стали ненужными. Появились маневренные кавалерийские части, и для них потребовались более легкие верховые породы лошадей. Тогда особенно возросло значение восточных верховых пород.

В результате широкого племенного использования лошадей восточных пород, а также выведенной на их основе чистокровной верховой в странах Западной Европы созданы многочисленные породы верховых и верхово-упряжных лошадей: тракененская, голштинская, ганноверская, нормандская, венгерские (фуриозо, гидран, нониус), липпицанская, шагия, кладрубская, испанская и др.

Местная лесная лошадь Европы явилась предком сохранившихся до наших дней низкорослых лошадей легких пород (гафлингеры, дульмены, лошадь фиордов, финская) и многочисленных пород пони. Аналогичное происхождение имеют лошади Советской Прибалтики — жмудка и эстонская, а также местная лошадь Карпат — гуцульская.

С одомашнением лошадей степными народностями стало возможным развитие кочевого животноводческого хозяйства, требующего постоянных перегонов стад по сезонным пастбищам, а в связи с этим и надежных транспортных средств. Табунное коневодство было важнейшей отраслью хозяйства кочевников. Тем не менее процесс породообразования там протекал очень медленно, так как его возможности ограничивались суровыми условиями кочевий. Лошади древних кочевых племен изучены сравнительно хорошо, что оказалось возможным благодаря многочисленным находкам конских костей в могильных курганах и целых конских трупов, сохранившихся в слое льда в курганах на Алтае (Пазырыкские), а также благодаря изображениям лошадей на различных предметах, найденных в скифских курганах в причерноморских степях (Чертомлыцкий, Куль-Оба и др.).

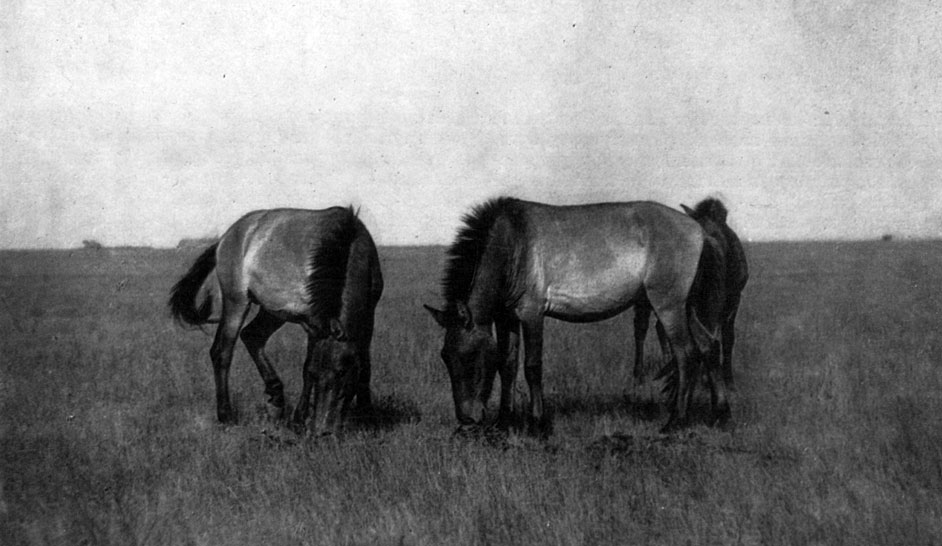

Конские породы у кочевников отличались высокой приспособленностью к резкой смене температурных условий по сезонам года, способностью к тебеневке, существованию на одном пастбищном корме. Поскольку условия ведения кочевого хозяйства с веками менялись мало, то и местные конские породы у древних кочевников мало отличались от современных степных лошадей типов казахской и монгольской. Это были лошади ростом 120-140 см, относительно широкотелые и костистые.

Породы аргамаков были выведены в предгорных районах и оазисах Средней Азии, где были страны с развитым земледелием, дававшим высококачественные корма. Родовая знать древних кочевых племен постоянно приобретала лошадей «благородных» пород из земледельческих стран. Этим объясняются нередкие находки останков аргамаков в могильных курганах. Попытки разведения аргамаков в. кочевых хозяйствах успеха не имели: лошади этого типа оказывались неприспособленными к местным условиям. Они или быстро погибали, или в ряде поколений утрачивали свои характерные качества.

В I тысячелетии до нашей эры у кочевых племен и народов, населявших степи и прилегающие к ним районы (скифы, усуни, масагеты, древние алтайцы и др.), коневодство было главной отраслью животноводства. Лошадей использовали для работы под седлом и в упряжи, из кобыльего молока приготовляли кумыс, а конина была одним из основных видов пищевого мяса.

При раскопках Неаполя Скифского (около Симферополя) было найдено огромное количество костей разных животных, которых скифы употребляли в пищу. Наиболее многочисленными оказались кости лошадей. Изучение этих костей позволило установить, что конское поголовье не отличалось однородностью, больше всего было лошадей ростом от 128 до 136 см, тогда как крупных (до 155 см) — только единицы. В Пазырыкских курганах, где были захоронены вожди древних алтайских кочевников (3-5-й века I тысячелетия до нашей эры), наряду с мелкорослыми, типично степными лошадьми были найдены животные типа аргамаков, видимо, завезенные из районов Средней Азии.

В Средней Азии домашние лошади, судя по данным археологических раскопок в Анау (близ Ашхабада), появились в конце III тысячелетия до нашей эры. При раскопках Каунчи Тепе (около Ташкента) найдены кости лошадей, относящиеся к концу II тысячелетия до нашей эры и к более позднему времени. Кости конечностей этих лошадей длиннее и тоньше, чем у тарпана; зубы со слабой складчатостью эмали, характерные для восточных форм. Из древних среднеазиатских стран — Бактрии (по среднему течению Амударьи) и Согдианы (бассейн Зеравшана) — большое количество лошадей вывозилось в соседние государства.

Высокоразвитым коневодством славилась и древняя Парфия * . По описаниям современников и сохранившимся изображениям, парфянские кони были высокорослыми, имели красивую шею, легкую голову, отличались быстротой движений.

* ( Историческая область, территория которой частично совпадала с современной Туркменской ССР.)

В страны Двуречья (по долинам Тигра и Ефрата) лошадь попала из Средней Азии и степной полосы на рубеже III и II тысячелетий до нашей эры, в Египет — в середине II тысячелетия до нашей эры, а в Палестину и Аравию — в первых веках нашей эры. В Индии лошади появились во II тысячелетии до нашей эры, куда они были завезены народами, пришедшими из степной Азии. Широкое военное использование лошадей под седлом и в боевых колесницах в древних Египте, Вавилоне, Персии обусловливало пристальное внимание к коневодству со стороны государственных деятелей, а развитое земледелие обеспечивало эту отрасль необходимыми высокопитательными кормами (зерно, люцерна). Именно в этих странах, а не у степных кочевников были созданы и достигли совершенства замечательные породы, подобные ахалтекинской и арабской.

Издавна в северные и горные районы Средней Азии, граничащие со степями, происходило массовое проникновение мелкорослых лошадей кочевников. В результате в этих районах сформировались конские породы промежуточного типа — карабаирская, локайская, которые соединили в себе отдельные качества лошадей степных и южных пород.

Начиная уже с первых веков нашей эры и особенно с периода крестовых походов (XI-XIII вв.), большое количество лошадей с Востока стало попадать в Европу, где они оказали заметное влияние на многие современные конские породы, в первую очередь на верховые, включая и чистокровную.

В Китае одомашненная лошадь известна со второй половины III тысячелетия до нашей эры. Первоначально это были лошади степного типа, но уже с конца II тысячелетия до нашей эры китайцы стали приобретать аргамаков из Средней Азии. На протяжении всей истории коневодства в эту страну завозили большое количество лошадей из Маньчжурских степей.

В Африку лошади проникли уже в одомашненном состоянии во II тысячелетии до нашей эры из Малой Азии и Европы. При большом влиянии арабской лошади в Северной Африке сформировалась варварийская порода, а в Абиссинии и Эритрии — донгольская. В Южную Африку значительное количество лошадей легкого типа завозили колонизаторы с середины XVII века. Там на этой основе сформировалась собственная порода некрупных лошадей (рост около 145 см) верхового типа — базуто.

На Американском континенте диких лошадей не было. Первых лошадей в Новый Свет завезли испанцы в 1493 г. Транспортировка лошадей из Европы в Америку осуществлялась и во все последующие периоды. Ряд завозных пород в Америке разводили и разводят в чистоте — верховая чистокровная, арабская, першероны, клейдесдали, клевленды, хакнэ и др. Однако там созданы и свои породы — американский рысак и иноходец, верховая квотерхорс, морган, оригинальные породные группы пони и группы лошадей редких мастей. В Канаде также созданы свои породы верховых и упряжных лошадей. В Мексике и Южной Америке конские породы сформировались преимущественно на основе испанской лошади (местная мексиканская, криольская, морочуко, камполино и др.). В период колонизации в благоприятных условиях прерий случайно оказавшиеся без присмотра лошади одичали и быстро размножились (мустанги). На протяжении столетий огромные табуны мустангов паслись на просторах прерий и были истреблены или вновь одомашнены только в XIX веке по мере освоения земельных угодий под сельское хозяйство. Вновь одомашненные мустанги сыграли некоторую роль в формировании ковбойских лошадей.

Последние табуны мустангов были перебиты на мясо в конце второй мировой войны. В настоящее время сохранилось лишь несколько десятков мустангов, которые взяты на учет и содержатся в полуодомашненном состоянии. Это разномастные и разнотипные лошади ростом 142-150 см.

В Австралии, как и в Америке, диких лошадей не было. Первые лошади на этот материк были завезены из Южной Африки колонизаторами в XVII веке. В последующий период в Австралию были доставлены лошади самых разнообразных пород, в том числе арабские, верховые чистокровные, рысистые, и созданы конные заводы для их разведения. В результате стихийного скрещивания лошадей разного происхождения в Австралии сформировалась своя порода — уолер. Лошади этой породы имеют рост около 160 см и отличаются верховым типом телосложения. В середине XIX века на обширных пастбищах провинции Квинсленд появились одичавшие лошади, которые в благоприятных условиях настолько размножились, что стали наносить вред сельскохозяйственным угодьям. Одичавшие лошади Австралии известны под названием «брамби».

Изменения лошадей в одомашненном состоянии. В результате творческой деятельности человека созданы многочисленные породы лошадей с характерными чертами и особенностями экстерьера, интерьера, продуктивными качествами и приспособительными свойствами. Лошади разных пород по внешнему виду отличаются одна от другой гораздо более, чем некоторые домашние породы от диких форм. Например, на глаз разница между ахалтекинской лошадью и першероном более значительна, чем между саврасой казахской лошадью и дикой лошадью Пржевальского, относящейся к другому зоологическому виду.

Если дикие животные мало отличались друг от друга, то у одомашненных лошадей резко возросла изменчивость всех основных качеств. Шетлендские пони имеют рост 80-90 см и вес 120-180 кг. тогда как крупные тяжеловозы нередко достигают высоты 165-170 см в холке и весят 800-1000 кг и более. У верховых пород дальнейшее развитие получила способность к движению на галопе, свойственная диким лошадям; в то же время у тяжеловозов эта способность практически потеряна. Появились новые виды аллюров — очень резвые рысь и иноходь.

Лошади многих пород, особенно заводских, утратили способность к самостоятельному существованию в природной среде и нуждаются в более или менее искусственных условиях кормления и содержания. В то же время у ряда местных пород эта способность сохранилась практически полностью.

У одомашненных лошадей особенно заметно развилась холка, основанием которой служат удлинившиеся остистые отростки первых 7-8 грудных позвонков. Холка препятствует прогибанию позвоночника в грудном отделе, что позволяет лошади выдерживать большой груз на спине (всадник, вьюк). Кроме того, длинные остистые отростки позвонков, составляющие холку, обеспечивают прикрепление выйной связки, поддерживающей голову и шею лошади под относительно большим углом. Одновременно с увеличением высоты в холке удлинилась лопатка — один из главных рычагов переднего пояса. У домашних лошадей иногда появляются несвойственные диким предкам нарушения в строении костяка — жабки, шпатовые разращения; уязвимей стала надкостница, в результате чего на поверхности костей часто возникают новообразования. У некоторых заводских пород сглаживается сезонность размножения. В то же время интересно отметить, что у лошадей всех пород, даже тех, которые уже длительное время разводятся в искусственных условиях, сохранились врожденные инстинкты стадности и тебеневки.

Одомашненные лошади попали в более разнообразные условия существования. Некоторые группы остались на своей родине и содержались в привычных экологических условиях в табунах под открытым небом на одном подножном корме и практически находились под действием тех же факторов естественного отбора, что и их дикие предки; другие — были перемещены человеком в новые для них географические зоны с своеобразными климатическими и кормовыми условиями, где факторы естественного отбора оказались иными и эволюция (преобразование) под их действием пошла в новом направлении. Это обстоятельство послужило одной из причин дивергенции * форм в пределах вида.

* ( Дивергенцией называется процесс расхождения признаков у растений и животных, вызываемый искусственным или естественным отбором. Понятие дивергенции выдвинуто Дарвином для объяснения многообразия сортов растений, пород животных и биологических видов в природе.)

По мере разведения и использования лошадей сформировался основной фактор эволюции пород — искусственный отбор, сначала стихийный, а затем систематический, который сопровождался созданием определенных условий кормления и содержания. В искусственных условиях развились новые качества, которые не могли бы закрепиться у животных при свободном существовании их в естественной среде. Вместе с этим стала возможной утрата адаптивных (приспособительных) способностей.

Важную роль в породообразовании постоянно играло скрещивание лошадей разных пород и типов. Стихийное массовое смешение пород происходило во время военных походов, а также в местностях, лежащих на торговых путях, и при переселениях народов. Вместе с тем существовало и целенаправленное скрещивание. Во всяком случае уже вожди племен древних кочевников и князья Древней Руси приобретали для себя в странах Средней Азии и Ближнего Востока аргамаков, которых использовали не только под седлом, но и для получения приплода.

Особенно интенсивно породообразование проходило в коневодстве Европы и Северной Америки в XVIII-XIX веках. Лошадь была необходима для бурно развивающейся экономики, а заменить ее было нечем: механизация промышленного производства, сельского хозяйства и сухопутного транспорта находилась в зачаточном состоянии. В настоящее время во многих странах создают новые и улучшают существующие породы лошадей. В СССР за годы Советской власти выведено 11 конских пород различных типов продуктивности.

В некоторых странах Европы и в США в последнее время стали разводить породы лошадей с оригинальной мастью, а также породы, имитирующие диких предков лошади. Так, в Дании и Англии разводят породную группу чубарых лошадей, в США — породные группы лошадей аппалуза (чубарые), пинто (пегие), паламино (соловые) и алъбино (белые от рождения). Созданы ассоциации и клубы любителей. Они занимаются регистрацией лошадей, соответствующих определенным стандартам, издают реестры, каталоги, племенные книги, проводят выводки и выставки. Владельцев лучших лошадей поощряют дипломами и памятными подарками.

В Польше в природных условиях Беловежской пущи выращивают местных мелкорослых лошадок саврасой и мышастой мастей. Их в течение года содержат под открытом небом на лесных пастбищах.

Таким путем стремятся вывести породу, имитирующую дикого тарпана, с целью обогащения фауны заповедников и лесопарков. В США начата работа по восстановлению знаменитых мустангов — одичавших лошадей прерий. Кроме того, в пустынных районах штата Вайоминг организовано разведение местных «диких» лошадей. В Австралии принимают меры к сохранению некогда многочисленных, но потом почти полностью истребленных одичавших лошадей брамби. Все эти работы, как правило, не носят коммерческого характера, а проводятся как меры по защите и увеличению богатств живой природы.

Классификация пород. В странах мира разводят свыше 250 пород и породных групп лошадей, в том числе в Советском Союзе около 50. Для систематизации описания этого многообразия форм, а также для других практических и научных целей необходима классификация, то есть разделение всей массы пород по основным признакам на более или менее однородные группы (классы).

Практическим и научным требованиям в настоящее время более других отвечает классификация, разработанная Всесоюзным научно-исследовательским институтом коневодства. В основу этой классификации положен принцип группировки пород по уровню заводской работы с породой и ее хозяйственному назначению. Породы лошадей объединены в три основные группы: 1) заводские, выведенные при высоком уровне селекционной работы в условиях, созданных человеком; 2) заводские, выведенные в условиях, близких к природной среде; 3) местные, сформировавшиеся под воздействием искусственного и естественного отбора в условиях, близких к природной среде.

Породы первой группы отличаются наибольшим разнообразием характера рабочей продуктивности, и по этому признаку они разделены на четыре типа: верховые, верхово-упряжные, упряжные и тяжелоупряжные. Племенная работа по совершенствованию пород этой группы сосредоточена преимущественно в конных заводах, на каждую породу ведется племенная книга, многих лошадей испытывают на ипподромах, проводят экспертизу на выставках, выводках и чемпионатах.

Породы второй группы существенно отличаются друг от друга по своим биологическим качествам. В связи с этим они разделены на типы, связанные с ландшафтными зонами: лесные, степные, горные, южных пустынь и оазисов. Совершенствованием пород этой группы в СССР занимаются конные заводы и коневодческие фермы колхозов и совхозов. Издаются племенные книги.

Породы третьей группы не специализированы по продуктивности (рабочие и рабоче-мясо-молочные), они отличаются высокой приспособленностью к местным условиям и классифицированы с учетом зон распространения: северные лесные, степные, горные и пони островов.

Четких границ между породами отдельных групп не существует, так как они сглажены многочисленными переходными формами. Кроме того, с течением времени и изменением условий и задач разведения лошадей назначение пород может меняться.

Например, в конце 40-х и начале 50-х годов, когда потребность сельского хозяйства в живом тягле была еще высока и удовлетворялась не полностью, лошадей буденновской породы использовали в самых различных направлениях и рассматривали как верхово-упряжных.

В настоящее время эта порода приобрела спортивное направление и относится к группе верховых.

Дикая лошадь Пржевальского. Она не была прямым предком современных домашних лошадей, но оказала влияние на формирование некоторых степных пород (например, монгольской). При скрещивании с домашними лошадьми дает нормальное плодовитое потомство

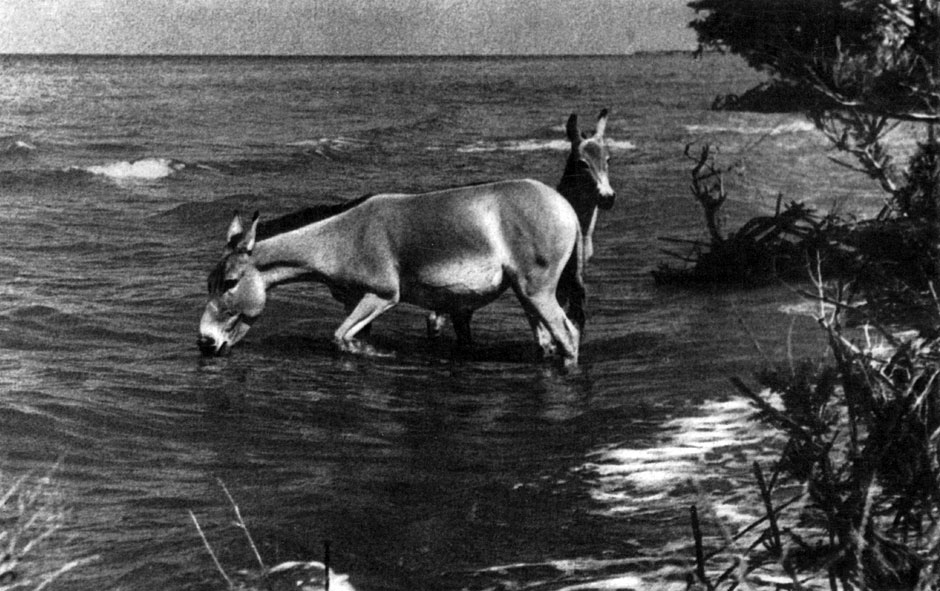

Куланы на острове Барсакельмес в Аральском море

Зебры в ‘Аскании-Нова’

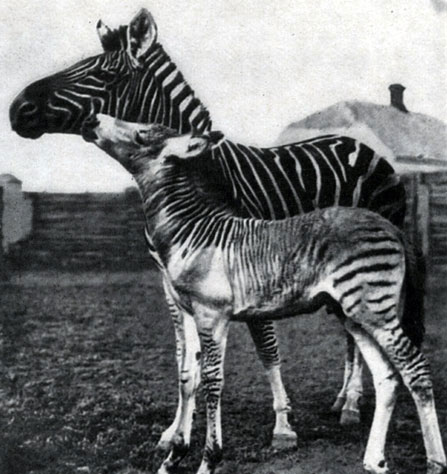

Зебра с жеребенком-гибридом от дикой лошади Пржевальского

Домашние ослы

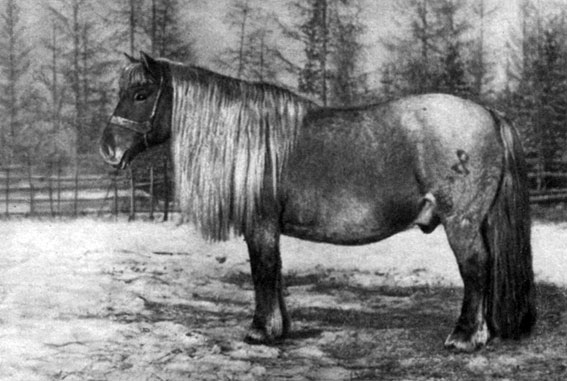

Тип северной лесной лошади (якутская). Характерны: широкотелость, коротконогость, короткие уши, большая оброслость

Тип южной лошади (ахалтекинский жеребец Каплан). Характерны: узкотелость, высоконогость, длинные уши, слабая оброслость

Тип старой аборигенной лошади центральных районов России

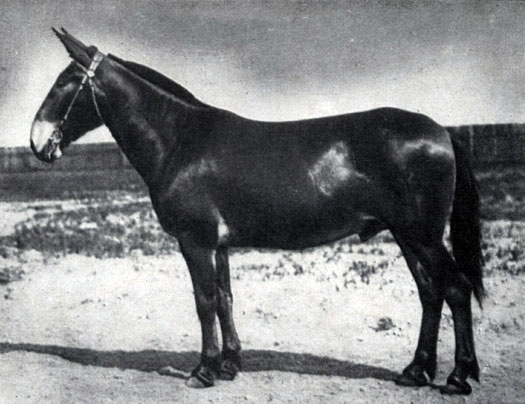

Мул — гибрид осла и кобылы. Гибрид от жеребца и ослицы называется лошак. Мулы и лошаки бесплодны

Тарпан

Гибрид 1 поколения дикой лошади Пржевальского с домашней

Источник