- Физический закон Ома

- Мнемоническая схема

- Применение на линии электропередач

- Отображение в дифференциальной форме

- Переменный ток

- Как трактуется правило Ома

- Интерпретация

- Методы запоминания формулы

- Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме

- Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной форме

- Вывод законов Ома и Джоуля-Ленца из классических электронных представлений

Физический закон Ома

Физический закон ома получен путём экспериментов. 3 формулировки ома — одни из основополагающих в физике, устанавливающие связь между электротоком, сопротивлением и энергонапряжением. Год открытия – 1826. Впервые все 3 физических закона ома сформулировал физик-экспериментатор немецкого происхождения Георг Ом, с фамилией которого связано их определение.

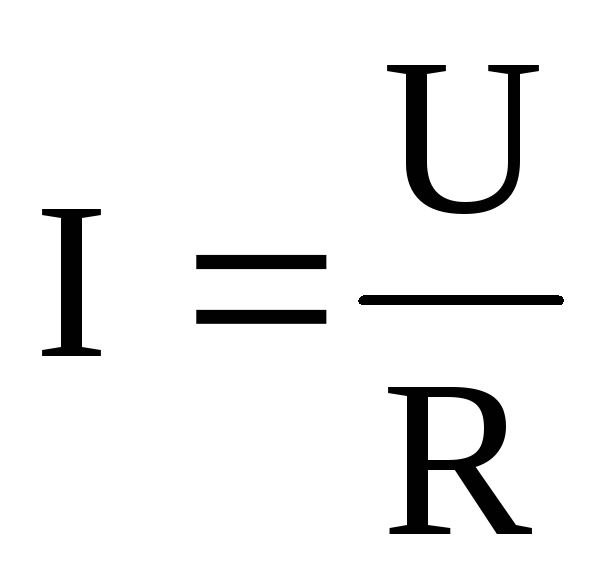

Мнемоническая схема

Согласно мнемосхеме, чтобы высчитать электросопротивление по закону ома для участка цепи постоянного тока, необходимо комплексное напряжение на участке цепи разделить на силу тока для полной цепи. Однако, с физико-математической точки зрения, формулу ома для участка цепи для вычисления только по первому закону ома принято считать неполной.

Альтернативный способ вычислить токовое сопротивление по закону ома кратко подразумевает умножение электросопротивления материи, из которой выполнен проводник, на длину с последующим делением на площадь пересекающегося сечения.

Для выполнения вычислений сформулируйте по закону ома для участка цепи уравнение, исходя из имеющихся числовых данных:

Применение на линии электропередач

В процессе доставки на линию электропередач потери энергии должны быть минимизированы. Причиной энергетических потерь является нагрев провода, во время которого энергия электротока превращается в теплоэнергию.

Чтобы дать определение по закону ома потерянной мощности, необходимо показатель электрической мощности во второй степени умножить на внутреннее сопротивление источника напряжения и разделить на ЭДС в квадрате.

Из этого следует, что рост потери энергомощности осуществляется пропорционально протяжённости линии электропередач и квадрату электродвижущей силы.

Поскольку электродвижущую силу ограничивает прочность обмотки генератора, то повышение энергонапряжения возможно после того, как из генератора выйдет электроток, на участке входа линии.

Переменный ток легче всего распределяется по линии через трансформатор. Однако, поскольку следствием повышения энергонапряжения является потеря коронирования, а надёжность изоляции обеспечивается с трудом, напряжение на участке цепи протяжённой линии электропередач не превышает миллиона вольт.

Поведение линии электропередач в пространстве подобно антенне, ввиду чего берётся во внимание потеря на излучение.

Отображение в дифференциальной форме

На подсчёт сопротивления влияет тип материи, по которой протекает электроток, а также геометрические габариты проводника.

Дифференциальная форма формулировки Ома, записывающаяся достаточно кратко, отображает электропроводящие характеристики изотропных материалов и заключается в умножении удельной проводимости на вектор напряжённости электрополя с целью вычисления вектора плотности энерготока.

Для выполнения требуемых вычислений, уравнение сформулируйте по закону ома:

Если исходить из научных данных, следует сделать вывод о законе ома в дифференциальной форме об отсутствии зависимого соотношения геометрических габаритов.

При использовании анизотропеновых электроэлементов нередко встречается несовпадение вектора плотности токового энергонапряжения. Данное суждение справедливо для закона ома в интегральной и дифференциальной формах.

Переменный ток

Величины являются комплексными, если речь идёт о синусоидальных формах энерготока с циклической частотой, в цепях которых присутствуют активная ёмкость с индуктивностью.

В перечень комплексных величин входят:

- разность между потенциалами;

- сила тока;

- комплексное электросопротивление;

- модуль импеданса;

- разность индуктивного и ёмкостного сопротивлений;

- омическое электросопротивление;

- фаза импеданса.

Если несинусоидальный энерготок допустимо измерить временными показателями, закон ома для неполной электрической цепи может быть представлен в виде сложенных синусоидальных Фурье-компонентов. В линейной цепи составные элементы фурье-разложения являются независимо функционирующими. В нелинейных цепях образуются гармоники и множество колебаний. Таким образом, можно сделать вывод о невозможности выполнения правила Ома для нелинейной электроцепи.

Гармоника – это колебание, частота которого кратна частоте напряжения.

Как трактуется правило Ома

Так как обобщённая формула ома не считается основополагающей, правило применяется для описания разновидностей проводников в условиях приближения незначительной частоты, плотности тока и напряжения электрополя. Следует отметить, что в ряде случаев как первый закон, так и второй закон, применяемый для полной цепи, не соблюдаются.

Существует теория Друде, для выражения которой используются следующие величины:

- удельная электропроводимость;

- концентрированное размещение электронов;

- показатель элементарного заряда;

- время затихания по импульсам;

- эффективная масса электрона.

Все формулы Ома – первый, второй физический закон ома и третий распространяются на омические компоненты.

Перечень условий, при которых становится невозможным соблюдения правила Ома:

- высокие частоты с чрезмерно большой скоростью изменения электротока;

- пониженная температура сверхпроводимого вещества;

- перегрев проводника проходящим электротоком;

- в ситуации пробоя, возникшего в результате подсоединения к проводниковому элементу высокого напряжения;

- в вакуумной или газонаполненной электролампе;

- для гетерогенного полупроводникового прибора;

- при образовании пространственного диэлектрического заряда в контакте металлического диэлектрика.

Интерпретация

Определяющаяся действием приложенного напряжения мощностная сила тока является пропорциональной показателю его напряжения. К примеру, при двойном увеличении приложенного напряжения, интенсивность постоянного тока также удваивается.

Наиболее часто правило Ома применяется для металла и керамики.

Методы запоминания формулы

Чтобы легче запомнить формулу расчёта напряжения на участке цепи, следует выписать на бумажном листе все величины, из которых она состоит, в которую также входит сопротивление и сила тока. Искомую величину закрыть пальцем, вследствие чего соотношение оставшихся величин будет отображать действие, которое необходимо совершить для её вычисления.

Ниже будет представлено видео с подробным объяснением всех правил и формул, относящихся к рассматриваемой теме.

Закон Ома – один из самых несложных для понимания, который входит в программу школьных учебников физики начального уровня. Пользуясь графическим приёмом расчёта величин – при необходимости или для самопроверки, можно получить безошибочные результаты вычислений.

Профильное образование: Троицкий аграрный техникум, специальность – электрик 3 разряда (1996 г.).

IV группа допуска по электробезопасности.

Электрик 4 разряда.

Опыт работы – с 1996 года.

Объекты работ: квартиры, дачи, бани, офисы и другие.

Дополнительная информация: Ленинградская область (до 100 км от г. Санкт-Петербурга)

Источник

Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме

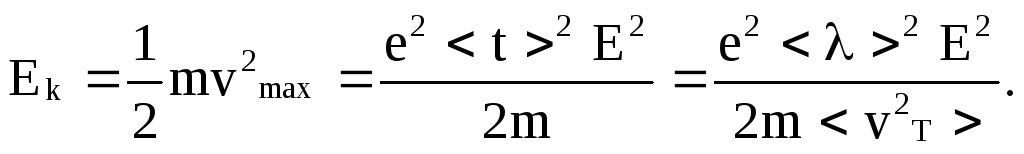

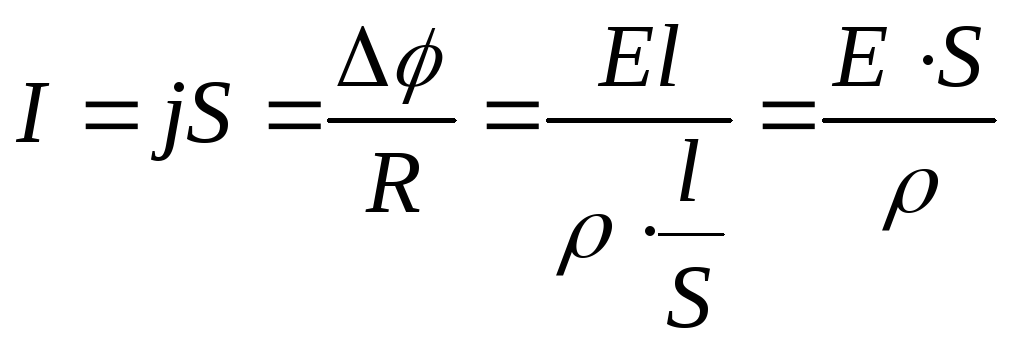

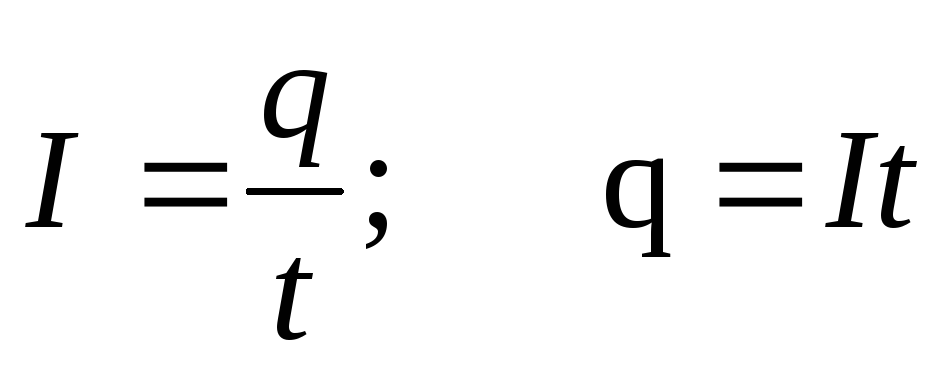

Закон Ома для участка цепи утверждает: сила тока I прямо пропорциональна напряжению U на участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению R

Закон Ома можно представить в дифференциальной форме. Через поперечное сечение проводника течет ток силой dI равной dI = jdS. Напря- жение, приложенное на концах проводника, будет равно Е·dl (т.к.

Отсюда

Плотность тока в проводнике прямо пропорциональна напряженности электрического поля в нем.

Рассмотрим замкнутую электрическую цепь, содержащую ЭДС. Источник тока в такой цепи обладает внутренним сопротивлением r. Сопротивление внешней части цепи R называют внешним или сопротивлением нагрузки. Падение напряжения на внутреннем участке цепи равно U1 = Ir, а на внешнем — U =IR. При замкнутой внешней цепи ЭДС источника тока ؏ равна сумме падений напряжения на внутреннем сопротивлении источника тока и во внешней цепи, ؏ = Ir + IR, откуда

Это есть выражение закона Ома в интегральной форме.

Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной форме

Опытом установлено, что если в проводнике течет ток, то работа сторонних сил расходуется на его нагревание. Предположим, что на концах участка проводника имеется разность потенциалов U = φ1 – φ2.

Тогда работа по переносу заряда q на этом участке равна

Если ток постоянный, то

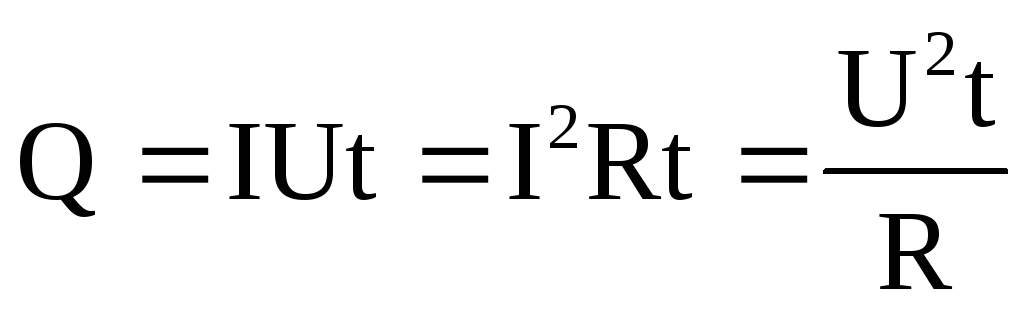

Эта работа равна количеству теплоты Q и формула Q = I U t выражает закон Джоуля-Ленца в интегральной форме.

Используя выражение закона Ома

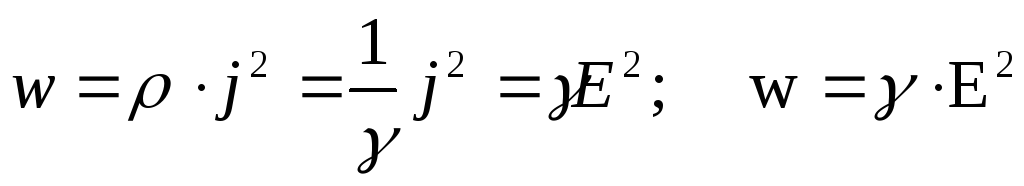

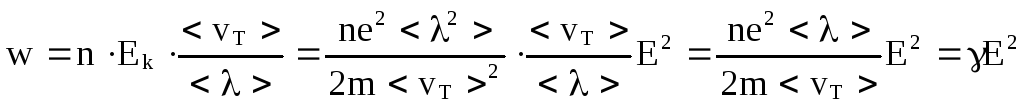

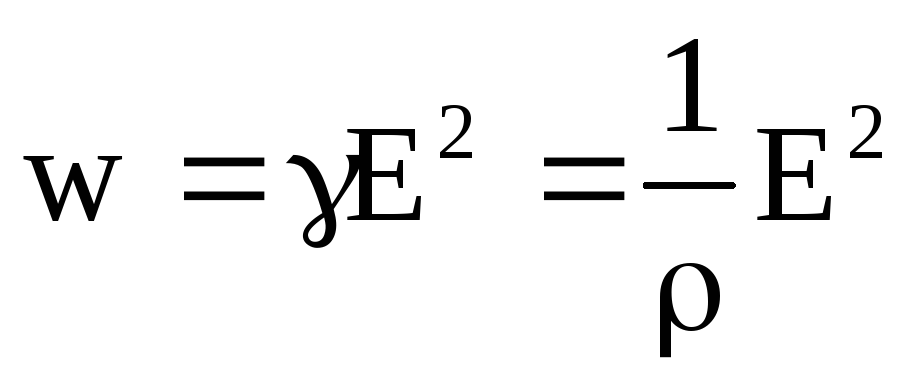

Преобразуем закон Джоуля–Ленца. Введем плотность тепловой мощности w – величину, равную энергии, выделяемой за время t прохождения тока в единице объема проводника:

где S — сечение, l — длина проводника. Подставляя Q = I 2 R t и

Здесь

Это есть выражение закона Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Плотность тепловой мощности в проводнике, по которому течет ток, прямо пропорциональна квадрату напряженности поля в проводнике. Коэффициентом пропорциональности является удельная проводимость проводника.

Вывод законов Ома и Джоуля-Ленца из классических электронных представлений

Какова природа носителей тока в металлах? В 1901 г. Рикке проделал опыты: через 3 цилиндра, установленных друг на друга в течение 3-х лет пропускал постоянный ток. Был пропущен заряд, равный 3,5·10 6 Кл. Взвешивание показало неизменный вес цилиндров. Исследование торцов цилиндров не показало следов переноса вещества. Из этого был сделан вывод, что носители заряда не ионы, а открытые Томпсоном в 1897 г. электроны.

Чтобы отождествить носители заряда с электронами, нужно было определить знак и величину удельного заряда носителей.

Если в металле имеются легко перемещающиеся заряженные частицы, то при торможении металлического проводника эти частицы должны некоторое время продолжать двигаться по инерции, в результате чего в проводнике возникнет импульс тока и будет перенесен некоторый заряд.

Мандельштам и Папалекси в 1913 г. проделали такой опыт – они приводили в быстрое крутильное колебание катушку с проводом вокруг ее оси. К концам катушки подключили телефон, в котором был слышен звук, обусловленный импульсами тока. Был получен качественный результат – зарегистрирован импульс тока.

Толмен и Стюарт в 1916 г. получили количественный результат. Катушка с проводом длиной 500 м приводилась во вращение со скоростью v=300 м/с. Катушка резко тормозилась и с помощью баллистического гальванометра измеряли заряд, протекавший в цепи во время торможения. Вычисленное значение отношения заряда к массе e/m получалось очень близким для электронов. Таким образом было доказано, что носителем тока являются электроны. Исходя из представлений о свободных электронах была создана классическая теория электропроводности металлов в предположении, что:

— электроны в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа;

— движение электронов подчиняется законам классической механики;

— взаимодействие электронов сводится к соударениям с ионами кристалли-ческой решетки;

— силами взаимодействия между электронами можно пренебречь и они между собой не сталкиваются;

— электроны в отсутствие электрического поля движутся хаотически.

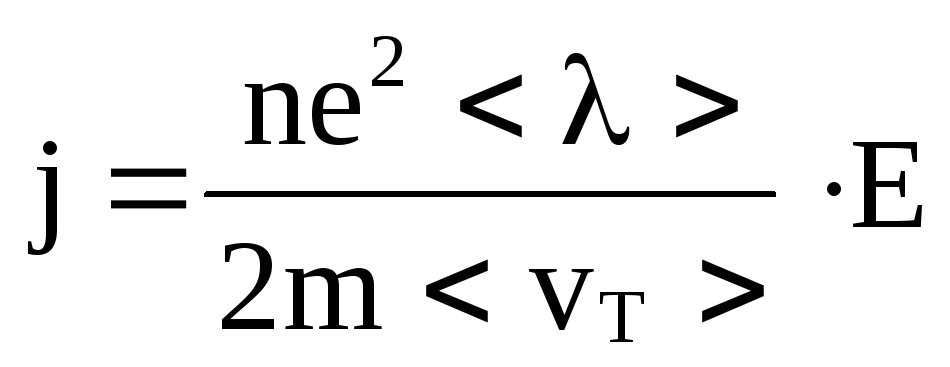

Вычислим плотность тока j в проводнике, возникающего под действием поля напряженностью Е.

По определению плотность тока j = n e — это заряд, переносимый через единицу площади S = 1м 2 за единицу времени t=1 с; n – концентрация электронов, е – заряд электрона, — средняя скорость упорядоченного движения электронов.

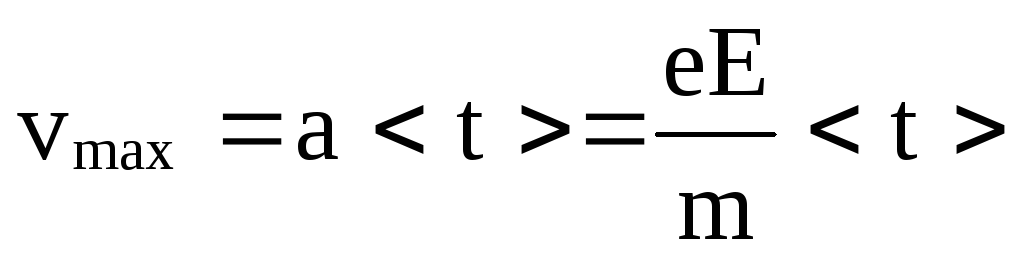

На каждый электрон действует сила F = eE = ma, поэтому электрон приобретает ускорение

Если — средняя скорость теплового хаотичного движения электронов, а средняя длина свободного пробега электронов , то среднее время между соударениями =

Подставляя в формулу для j, получим

т.е. плотность тока прямо пропорциональна Е, а это и есть выражение закона Ома в дифференциальной форме. Если положить, что

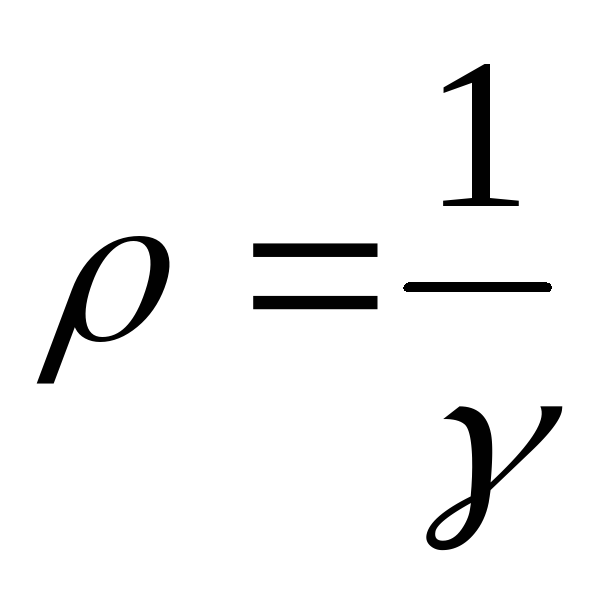

Удельная проводимость γ

T, поэтому проводимость снижается с ростом температуры, а удельное сопротивление

Предполагается, что вся энергия при соударении передается узлу кристаллической решетки и переходит в тепло. За 1 с электрон испытывает / cоударений, а значит выделяет во столько же раз больше тепла. Если в единице объема n электронов, то в единице объема за единицу времени выделится количество тепла

Таким образом,

Источник