- Формулы равномерного и равноускоренного движения

- Ускоренное движение тела

- Какое бывает ускорение

- Путь, скорость и ускорение

- Скорость и ускорение точек твердого тела, совершающего поступательное и вращательное движения

- Основные формулы

- Вывод формулы для скорости

- Физический смысл вектора ω

- Скорость точек твердого тела

- Ускорение точек твердого тела

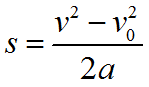

- Как посчитать путь ускоряющегося тела не используя время

- Выводим формулу пути без времени

- Выражаем время из формулы для скорости

- В формулу пути подставим выражение для времени

- Упрощаем выражение, расположенное до знака «плюс» в правой части

- Возводим в квадрат дробь

- Упрощаем правую часть, записанную после знака «плюс»

- Приводим к общему знаменателю дроби в правой части уравнения

- Дроби с одинаковыми знаменателями складываем

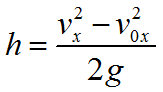

- Как выглядит формула пути без времени, когда скорость тела уменьшается

- Выводы

Формулы равномерного и равноускоренного движения

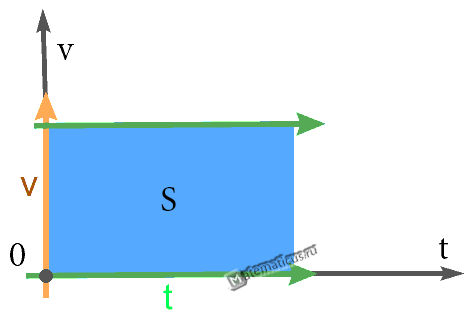

Равномерное движение

Формула скорости движения при равномерном движении:

v=const

a=0

v — скорость, м/с

s — перемещение, м

t — время, с

Формула перемещения при равномерном движении:

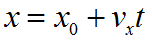

Координата вычисляются через кинематическое уравнение равномерного прямолинейного движения по формуле:

График — Равномерного прямолинейного движения

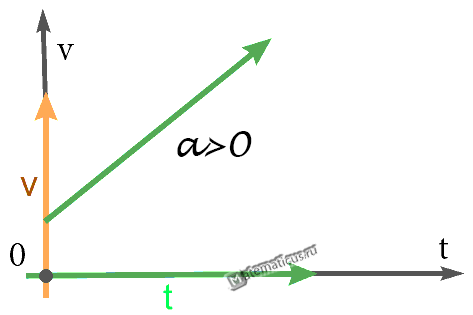

Равноускоренное движение

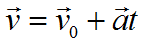

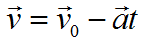

Формула скорости при равноускоренном движении:

a=const

v0 — начальная скорость, м/с

a — ускорение, м/с 2

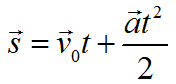

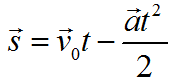

Формула для нахождения перемещения при равноускоренном движении:

или

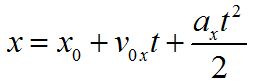

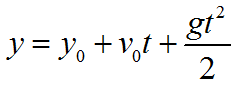

Уравнение равноускоренного движения в проекции на оси координат:

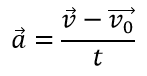

Формула для определения ускорения при равноускоренном прямолинейном движении:

v0 — начальная скорость, м/с

v — мгновенная скорость, м/с

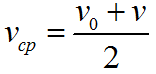

Формула для определения средней скорости движения:

График — Равноускоренное движение при a>0

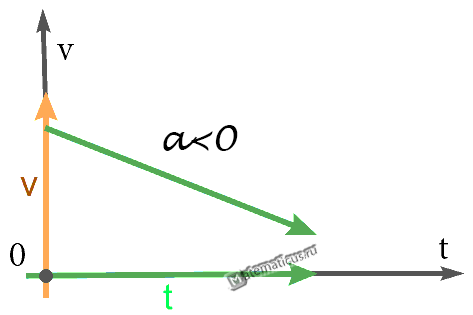

Равнозамедленное движение

Формула скорости при равнозамедленном движении:

Формула перемещения при равнозамедленном движении:

График — Равнозамедленное движение при a 2

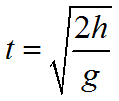

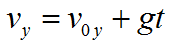

Формула для вычисления скорости при свободном падении тела:

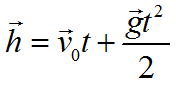

Формула для вычисления перемещения при свободном падении тела:

Формула координаты при свободном падении тела:

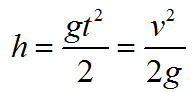

Формула высоты с которой тело свободно падает:

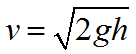

Формула для определения скорости тела в конце свободного падения:

Время свободного падения тела равно:

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.8 / 5. Количество оценок: 33

Источник

Ускоренное движение тела

Темп изменения скорости называется ускорением. Другими словами, если скорость возрастала на одну и ту же величину в единицу времени, то такое движение называется движение с равномерным ускорением.

Найти ускорение движения тела

Расстояние, ускорение, скорость

Какое бывает ускорение

Ускорение бывает равномерное, положительное и отрицательное.

- Если скорость изменяется (возрастает или убывает) равномерно, то ускорение называется равномерным;

- Если скорость возрастает, то ускорение положительно;

- Если скорость убывает, то ускорение отрицательно.

Формула для нахождения ускорения: a=v/t

Путь, скорость и ускорение

Формула v=at дает соотношение между скоростью, ускорением и временем, а формула S = at 2 /2 дает соотношение между путем, ускорением и временем. До сих пор, однако, мы не имели соотношения между путем S, скоростью и и ускорением а. Один из способов вывести это соотношение заключается в подстановке t 2 , выраженного через v и а, в формулу S = at 2 /2. Решая относительно t формулу v=at, мы получим t=v/a. Возведя обе части в квадрат: t 2 =v 2 /a 2 , подставляя v 2 /a 2 вместо t 2 , имеем

v 2 = 2aS

Скорость автомобиля 90 см/сек. Через 3 сек его скорость равна нулю. Найдите его отрицательное ускорение (темп равномерного уменьшения скорости).

a=-v/t

a=-90/3=-30 см/сек. за 1 сек.

Ответ можно записать и так: 30 см/сек 2 , это будет означать, что автомобиль уменьшает свою скорость на 30 см/сек за каждую секунду.

Источник

Скорость и ускорение точек твердого тела, совершающего поступательное и вращательное движения

Основные формулы

Скорость и ускорение точки твердого тела с радиус вектором определяются по формулам:

;

.

где – угловая скорость вращения, – угловое ускорение. Они равны для всех точек тела и могут изменяться со временем t .

и – скорость и ускорение произвольным образом выбранной точки A с радиус вектором . Такую точку часто называют полюсом.

Здесь и далее, произведения векторов в квадратных скобках означают векторные произведения.

Далее мы приводим вывод этих формул исходя из того, что при движении твердого тела, расстояние между двумя любыми его точками остается постоянным.

Вывод формулы для скорости

Выберем прямоугольную неподвижную систему координат Oxyz . Возьмем две произвольные точки твердого тела A и B . Пусть ( xA, yA, zA ) и ( xB, yB, zB ) – координаты этих точек. При движении твердого тела они являются функциями от времени t . Их производные по времени t являются проекциями скоростей точек:

, .

Воспользуемся тем, что при движении твердого тела, расстояние | AB | между точками остается постоянным, то есть не изменяется со временем t . Также постоянным является квадрат расстояния

.

Продифференцируем это уравнение по времени t , применяя правило дифференцирования сложной функции.

Сократим на 2 .

(1)

Введем векторы

,

.

Тогда уравнение (1) можно представить в виде скалярного произведения векторов:

(2) .

Отсюда следует, что вектор перпендикулярен вектору . Воспользуемся свойством векторного произведения. Тогда можно представить в виде:

(3) .

где – некоторый вектор, который мы вводим только для того, чтобы автоматически выполнялось условие (2).

Запишем (3) в виде:

(4) ,

Теперь займемся изучением свойств вектора . Для этого составим уравнение, которое не содержит скоростей точек. Возьмем три произвольные точки твердого тела A, B и C . Запишем для каждой пары этих точек уравнение (4):

;

;

.

Сложим эти уравнения:

.

Сокращаем сумму скоростей в левой и правой части. В результате получаем векторное уравнение, содержащее только исследуемые векторы :

(5) .

Легко заметить, что уравнение (5) имеет решение:

,

где – какой-то вектор, имеющий равное значение для любых пар точек твердого тела. Тогда уравнение (4) для скоростей точек тела примет вид:

(6) .

Теперь рассмотрим уравнение (5) с математической точки зрения. Если записать это векторное уравнение по компонентам на оси координат x, y, z , то векторное уравнение (5) является линейной системой, состоящей из 3-ех уравнений с 9-ю переменными:

ωBAx , ωBAy , ωBAz , ωCBx , ωCBy , ωCBz , ωACx , ωACy , ωACz .

Если уравнения системы (5) линейно не зависимы, то их общее решение содержит 9 – 3 = 6 произвольных постоянных. Поэтому мы нашли не все решения. Существуют еще какие-то. Чтобы их найти замечаем, что найденное нами решение полностью определяет вектор скорости . Поэтому дополнительные решения не должны приводить к изменению скорости. Заметим, что векторное произведение двух равных векторов равно нулю. Тогда, если в (6) к вектору прибавить член, пропорциональный , то скорость не изменится:

.

Тогда общее решение системы (5) имеет вид:

;

;

,

где CBA, CCB, CAC – постоянные.

Физический смысл вектора ω

Как уже указывалось, члены вида не влияют на значения скоростей точек. Поэтому их можно опустить. Тогда скорости точек твердого тела связаны соотношением:

(6) .

Выясним физический смысл вектора .

Для этого положим vA = 0 . Это всегда можно сделать если выбрать систему отсчета, которая в рассматриваемый момент времени движется относительно неподвижной системы со скоростью . Начало системы отсчета O поместим в точку A . Тогда rA = 0 . И формула (6) примет вид:

.

Ось z системы координат направим вдоль вектора .

По свойству векторного произведения, вектор скорости перпендикулярен векторам и . То есть он параллелен плоскости xy . Модуль вектора скорости:

vB = ω rB sin θ = ω |HB| ,

где θ – это угол между векторами и ,

|HB| – это длина перпендикуляра, опущенного из точки B на ось z .

Если вектор не меняется со временем, то точка B движется по окружности радиуса |HB| со скоростью

vB = |HB| ω .

То есть ω – это угловая скорость вращения точки B вокруг точки H .

Таким образом, мы приходим к выводу, что – это вектор мгновенной угловой скорости вращения твердого тела.

Скорость точек твердого тела

Итак, мы нашли, что скорость произвольной точки B твердого тела определяется по формуле:

(6) .

Она равна сумме двух членов. Точку A часто называют полюсом. В качестве полюса обычно выбирают неподвижную точку или точку, совершающую движение с известной скоростью. Второй член представляет собой скорость вращения точек тела относительно полюса A .

Поскольку точка B – это произвольная точка, то в формуле (6) можно сделать подстановку . Тогда и скорость точки твердого тела с радиус вектором определяются по формуле:

.

Скорость произвольной точки твердого тела равна сумме скорости поступательного движения полюса A и скорости вращательного движения относительно полюса A .

Ускорение точек твердого тела

Теперь выведем формулу для ускорения точек твердого тела. Ускорение – это производная скорости по времени. Дифференцируем формулу для скорости

,

применяя правила дифференцирования суммы и произведения:

.

Вводим ускорение точки A

;

и угловое ускорение тела

.

Далее замечаем, что

.

Тогда

.

Или

.

То есть вектор ускорения точек твердого тела можно представить в виде суммы трех векторов:

,

где

– ускорение произвольно выбранной точки, которую часто называют полюсом;

– вращательное ускорение;

– осестремительное ускорение.

Если угловая скорость изменяется только по величине и не изменяется по направлению, то векторы угловой скорости и ускорения направлены вдоль одной прямой. Тогда направление вращательного ускорения совпадает или противоположно направлению скорости точки. Если угловая скорость изменяется по направлению, то вращательное ускорение и скорость могут иметь разные направления.

Осестремительное ускорение всегда направлено в сторону мгновенной оси вращения так, что пересекает ее под прямым углом.

Автор: Олег Одинцов . Опубликовано: 16-10-2015

Источник

Как посчитать путь ускоряющегося тела не используя время

Существует формула, с помощью которой можно посчитать путь, пройденный телом, когда нам известны его начальная скорость, ускорение и конечная скорость.

Сокращенно эту формулу называют «путь без времени». Так ее называют потому, что в правой ее части время t движения отсутствует (рис. 1).

Формула пути без времени помогает упростить решение некоторых задач кинематики. Особенно, задач, части C.

Однако, не торопитесь на ЕГЭ записывать эту формулу в готовом виде. Сначала в решении задачи нужно записать вывод этой формулы. И только потом ее можно использовать.

Формулу выводят из выражений для равнопеременного движения. Сейчас я помогу вам вывести эту формулу с помощью нескольких простых шагов.

Выводим формулу пути без времени

Для определенности будем считать, что тело движется по прямой все быстрее и быстрее. То есть, скорость тела увеличивается, так как появляется ускорение.

В таком случае векторы ускорения и скорости тела будут сонаправленными (параллельными и направленными в одну и ту же сторону).

Сонаправленные или противоположно направленные векторы называют коллинеарными векторами. Прочитайте подробнее о коллинеарных векторах.

Чтобы вычислить путь тела, когда скорость его увеличивается, нужно использовать две формулы:

\( \large v_ <0>\left( \frac<\text<м>>

\( \large v \left( \frac<\text<м>>

\( \large a \left( \frac<\text<м>>

\( \large S \left( \text <м>\right)\) – путь, пройденный телом;

\(\large t \left( c \right)\) – время, за которое тело прошло этот путь.

В формуле для пути S присутствует время t. Получим из нее формулу для пути, в которой время будет отсутствовать.

Что сделать, чтобы получить формулу пути, в которой отсутствует время:

- сначала получить выражение для времени t из уравнения для скорости;

- затем в формулу пути подставить полученное выражение вместо времени t.

Выражаем время из формулы для скорости

Выпишем формулу, связывающую начальную и конечную скорость тела:

\[ \large v = v_ <0>+ a \cdot t \]

Избавимся в правой части от начальной скорости, обозначенной символом \( v_<0>\). Для этого из обеих частей уравнения вычтем число \( v_<0>\). Получим такую запись:

\[ \large v — v_ <0>= a \cdot t \]

Теперь, чтобы справа в формуле оставалось только время «t», избавимся от ускорения «a». Для этого разделим обе части уравнения на «a»:

Это выражение нам пригодится для дальнейшего вывода формулы «путь без времени».

В формулу пути подставим выражение для времени

Запишем теперь формулу для пути S и полученную формулу для времени t, объединив их в систему:

В первом уравнении системы будем заменять символ t дробью из второго уравнения. Тогда система из двух уравнений превратится в единственное уравнение. И в этом уравнении не будет символа t времени:

Осталось теперь упростить полученное выражение. Будем производить упрощение по частям.

Упрощаем выражение, расположенное до знака «плюс» в правой части

Выпишем отдельно все, что располагается до знака «плюс» в правой части уравнения:

Умножим числитель дроби на число \(v_<0>\).

- сначала числитель обособим скобками;

- затем запишем число \(v_<0>\) перед скобками;

- а потом внесем это число внутрь скобок.

В числитель дроби, обособленный с помощью скобок помещаем число \(v_<0>\):

Теперь необходимо умножить скобку на число \(v_<0>\). На рисунке 2 указано, как правильно выражение в скобках умножить на число, стоящее за скобками.

Нужно к каждой скорости в скобках дописать число \(v_<0>\), умножая его на эти скорости. Получим такое выражение:

То есть, вместо первоначальной записи, мы получили такую запись:

Возводим в квадрат дробь

После знака «плюс» в правой части уравнения располагается дробь, которую нужно возвести в квадрат. Обратим внимание на эту дробь:

Правильно возвести дробь в степень поможет рисунок 3.

В результате возведения в квадрат дробь приобретет такой вид:

В числителе этой дроби находится выражение в скобках, которое нужно возвести в квадрат. И нам придется применить одну из формул сокращенного умножения. Запоминать формулы сокращенного умножения удобно в виде, приведенном на рисунке 4.

Используем для этого формулу сокращенного умножения, которая содержит знак «минус». Она называется «Квадрат разности». Тогда числитель дроби превратится в такую запись:

Теперь можем записать полученную дробь:

Упрощаем правую часть, записанную после знака «плюс»

Обратим внимание на все, что располагается в правой части уравнения после знака «плюс»:

Мы уже провели некоторые преобразования и можем теперь заменить дробь, возводимую в квадрат более подробной записью:

Примечание: Когда мы умножаем одну дробь на другую, то можем менять местами знаменатели этих дробей.

Итак, поменяем местами знаменатели дробей:

Теперь видно, что мы можем сократить ускорение и еще немного упростить выражение:

А перемножив числители и знаменатели двух дробей, получим такую запись:

Теперь, первоначальную дробь можно заменить дробью, полученной в ходе преобразований:

Мы закончили преобразовывать выражения, содержащиеся в правой части уравнения после знака «плюс».

Теперь, осталось сложить две дроби в правой части – дробь, записанную до знака «плюс» с дробью, записанной после знака «плюс». А чтобы эти дроби можно было сложить, нужно будет привести их к общему знаменателю.

Приводим к общему знаменателю дроби в правой части уравнения

Вернемся еще раз к первоначальному уравнению:

Заменим правую часть этого уравнения выражениями, которые мы получили:

Сравним знаменатели дробей.

Первая дробь обладает знаменателем «a», а вторая – «2a». Выберем число «2a» в качестве общего знаменателя обеих дробей.

Чтобы первую дробь привести к общему знаменателю «2a», умножим ее на единицу:

Примечания:

- Нам известно, что если какое-либо число умножить на единицу, то после умножения это число не изменится. Значит, если какое-либо выражение умножить на единицу, то полученное выражение останется равным самому себе. На единицу можно умножать все, что угодно – дроби, выражения в скобках и т. п.

- Математики часто применяют прием умножения на единицу. А после этого единицу записывают в виде некоторой дроби. При этом используют правило: Единица – это дробь, у которой числитель и знаменатель равны (одинаковые).

Так как снизу в первой дроби не хватает числа 2, то единицу представим в виде дроби 2/2:

Получим такую дробь:

Поместим ее в выражение для пути:

Дроби с одинаковыми знаменателями складываем

Теперь знаменатели дробей равны. И мы можем записать эти дроби под общим знаменателем:

Раскроем скобки в числителе полученного выражения:

Примечание: Обратим внимание на то, что в числителе дважды встречается член \(2v_ <0>v\), обладающий различными знаками. В начале числителя – знаком «плюс», а в конце числителя – знаком «минус». Это означает, что из числа \(2v_<0>v\) вычитается такое же число \(2vv_<0>\). В конце концов, это число покидает нашу запись и, она упрощается:

Перепишем выражение, записав все, что содержит знак «плюс» в начало числителя:

Вычтем подобные члены, содержащие \( v^<2>_<0>\):

В результате получим короткую запись. Именно о ней говорят, когда имеется ввиду формула пути без времени:

Примечания:

- Это формула, с помощью которой можно рассчитать путь тела, когда известны его начальная и конечная скорость, а, так же, ускорение.

- Видно, что время t в правой части этого выражения отсутствует.

- Мы выводили эту формулу для случая, когда тело увеличивало скорость.

Как выглядит формула пути без времени, когда скорость тела уменьшается

Если скорость тела будет уменьшаться, формулу для вычисления пути нужно будет переписать в таком виде:

Получить такую формулу можно, проделав все шаги, описанные выше. Попробуйте самостоятельно ее получить. Выводить формулу нужно, используя формулы для уменьшающейся скорости:

Выводы

Пусть нам известны начальная и конечная скорость тела и его ускорение. Тогда путь, пройденный телом, можно рассчитать так:

Источник