- Каким лекарством вывести камни с желчного пузыря

- Желчнокаменная болезнь (калькулёзный холецистит) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы желчнокаменной болезни

- Патогенез желчнокаменной болезни

- Классификация и стадии развития желчнокаменной болезни

- Осложнения желчнокаменной болезни

- Диагностика желчнокаменной болезни

- Лечение желчнокаменной болезни

- Прогноз. Профилактика

Каким лекарством вывести камни с желчного пузыря

Оперативный метод борьбы с камнями в желчном пузыре уже давно признан самым эффективным и безопасным. Однако, у многих он по-прежнему вызывает сомнения.

Что больше всего волнует наших читательниц?

Отвечает доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной хирургии РГМУ, хирург ГКБ № 31 г. Москвы, профессор Сергей Георгиевич Шаповальянц.

1) Зачем удалять желчный пузырь, если в нем образовался лишь один мелкий камушек?

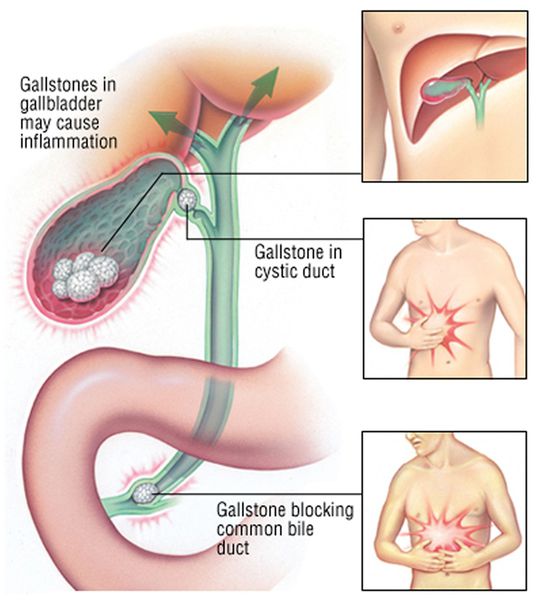

– Мелкие камни в данном случае не означают маленькую проблему. Как раз наоборот, именно они часто вызывают серьезные осложнения.

Если крупные образования приводят к пролежням и прорывам желчного пузыря, то мелкие камешки коварны по-своему. Они могут легко передвигаться и проникать в желчные протоки.

Блуждая по ним, камни доходят до двенадцатиперстной кишки. Там рано или поздно они застревают, перекрывая отток желчи. Из-за этого возникает механическая желтуха.

Более того, может неожиданно развиться приступ острого панкреатита. В этом случае необходима скорая помощь врача.

Поэтому не стоит игнорировать мелкие камни. Даже если обнаружен хотя бы один, нужно действовать. На сегодняшний день единственным методом лечения желчнокаменной болезни является операция – удаление желчного пузыря.

2) Существует методика растворения камней с помощью медикаментов. Почему бы не попробовать ее, прежде чем идти к хирургу?

– Действительно, такие препараты есть. Но сложность в том, что они крайне редко полностью растворяют камни. Как правило, лекарства лишь немного уменьшают их. Камень никуда не уходит, он просто становится меньше. Хорошо это или плохо – большой вопрос. Как мы говорили выше, мелкие камни причиняют не меньше проблем, чем крупные.

Более того, лекарственные препараты эффективны только против холестериновых камней. Если же в них много кальция, консервативные методы бесполезны.

Еще один момент. Размер камней не должен превышать 2 см. Растворять более крупные образования не имеет смысла. На это понадобится слишком много времени. Ведь камень, в среднем, уменьшается не более чем на 1 мм в месяц.

Тратить месяцы и даже годы на эту процедуру не стоит. Ведь стопроцентной гарантии благополучного результата никто дать не сможет. А риск запустить проблему довольно высок.

С особой осторожностью следует применять препараты у людей, имеющих другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Нельзя проводить растворение камней при застое желчи, острых воспалительных заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков, болезнях печени, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, проблемах с кишечником.

Кроме того, этот, казалось бы, безобидный метод борьбы с желчными камнями имеет свои побочные эффекты. Самый частый – это расстройство стула. А если учесть, что консервативное лечение рассчитано на долгий период, то «перетерпеть» неприятные реакции вряд ли получится.

Ситуация получается непростая. С одной стороны, метод лекарственного растворения камней довольно безопасен – не нужно наркоза, разрезов, послеоперационной реабилитации. С другой, он имеет множество ограничений и не отличается большой эффективностью.

3) Насколько эффективен метод дробления желчных камней, ведь дробят же камни в почках?

– Аналогию между камнями в почках и в желчном пузыре проводят довольно часто. Но это совершенно разные заболевания, каждое из которых проявляется и лечится по-своему. Приводить их к одному знаменателю некорректно.

Одно время был широко распространен метод дробления желчных камней при помощи дистанционной литотрипсии. Во время сеанса на камень снаружи направляли множественные ударные волны. В результате он дробился на фрагменты, которые затем самостоятельно выходили через желчные протоки и кишечник.

На деле не все было так гладко. Крупные фрагменты не могли пройти через проток, поэтому они оставались в желчном пузыре. Большинство мелких покидали «свое место жительства». Но часть из них застревала в желчных протоках, закупоривала их и нарушала процесс образования желчи. Поэтому после подобной процедуры иногда приходилось срочно делать операцию.

Есть и еще один важный нюанс. Обычно желчные камни ровные, гладкие, адаптированы к форме желчного пузыря. Вне приступа, как правило, они никак не ощущаются. А вот после дробления образуются осколки, которые могут вызывать колики и другие болезненные ощущения.

Из-за внушительного количества нежелательных последствий этот метод сегодня практически не применяется. А в некоторых зарубежных клиниках он вообще запрещен.

4) Можно ли убрать только камни, а желчный пузырь оставить?

– Можно, но этот способ сегодня признан неэффективным. Существует мнение, что некоторым людям, особенно молодым, удалять желчный пузырь не стоит. Ведь он выполняет в организме важные функции.

Сторонники такого подхода проводят операцию, во время которой в желчном пузыре делается небольшой надрез. Через него и достают желчные камни. Затем пузырь зашивают, и спустя двое-трое суток довольный пациент возвращается домой. Без камней, и с сохраненным желчным пузырем.

Но не все так просто. Примерно через 2-3 месяца после такой операции болезнь начинает беспокоить вновь. Процент ее возвращения болезни через разные промежутки времени достигает почти 100%. Дело в том, что одна из предпосылок образования камней в желчном пузыре – его плохая сократимость. В нем застаивается желчь, из которой потом и образуются камни.

Другой причиной являются индивидуальные особенности самой желчи. При любом питании, даже самом легком, она концентрируется и выпадает в осадок. В этом случае устранение одних лишь камней просто не имеет смысла. Окончательно решить проблему можно только путем полного удаления желчного пузыря.

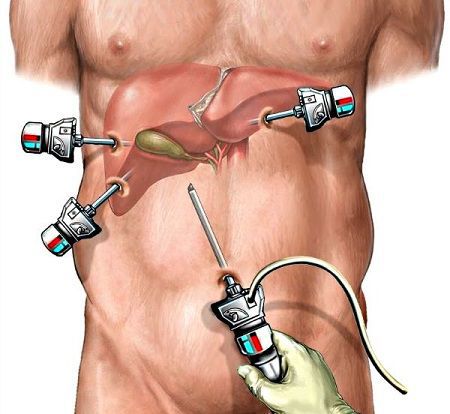

5) В чем преимущество лапароскопического удаления камней?

– Долгое время желчные камни удаляли обычным полостным методом. Но сегодня многие крупные больницы и клиники переходят на более простую и безопасную методику – лапароскопию.

Вся операция осуществляется через три или четыре прокола в брюшной стенке. Через них внутрь вводится миниатюрная оптическая система. С ее помощью брюшная полость осматривается, а затем желчный пузырь удаляется специальными инструментами.

Как правило, на этом все неприятности пациента заканчиваются. После небольшого периода адаптации он сможет навсегда забыть о желчнокаменной болезни.

Причем отсутствие желчного пузыря будет практически незаметным. Ведь на самом деле его «биологическая потеря» произошла гораздо раньше – еще на этапе образования камней. Уже тогда желчный пузырь перестал нормально работать, и его «обязанности» взяли на себя другие органы.

6) Довольно часто после удаления желчного пузыря человек чувствует себя еще хуже, чем до операции. Может, она вообще не нужна?

– Существует такое понятие, как постхолецистэктомический синдром. Это ухудшение самочувствия после удаления желчного пузыря. Чаще всего такое происходит, если операция сделана на запущенной стадии болезни, когда в процесс вовлечены соседние органы.

В этой ситуации можно сказать только одно – не доводите дело до крайности. Делайте операцию в плановом порядке, а не когда «грянет гром». Тогда проблем можно будет легко избежать.

Есть и другая причина – недостаточно серьезное предварительное обследование. Сегодня удаление желчного пузыря считается технически простой для врачей и легко переносимой для пациентов манипуляцией. Поэтому спектр предварительных тестов нередко ограничивается одним УЗИ брюшной полости. А этого крайне мало.

Чтобы получить полную картину и выяснить истинную причину неважного самочувствия, необходимо тщательное обследовать не только желчный пузырь, но и все расположенные рядом органы. Нужно внимательно оценить состояние желчных протоков, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, правой почки, желудка.

Не все медицинские учреждения оснащены для этого необходимым оборудованием. Поэтому лучше обращаться в крупные клиники и центры.

При подозрении на наличие камней сейчас с успехом используется эндоскопическая ультрасонография желчных протоков. Она проводится при помощи миниатюрного ультразвукового зонда или эндоскопа, на конце которого расположен ультразвуковой датчик. Если в желчных протоках есть камешки, сначала нужно устранить их, а уже потом браться за желчный пузырь.

Обследовать печень и поджелудочную железу поможет компьютерная томография. Многие необходимые подробности расскажет биохимический анализ крови. Конечно, эти исследования нужны не всем. Но если есть хоть какие-то сомнения, игнорировать их нельзя.

Именно тщательное обследование до операции позволяет выбрать правильную тактику лечения, подготовки и восстановительного периода. Ведь цель хирургических манипуляций – не просто убрать проблему, а сделать это наиболее комфортным для пациента способом.

Источник

Желчнокаменная болезнь (калькулёзный холецистит) — симптомы и лечение

Что такое желчнокаменная болезнь (калькулёзный холецистит)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мелентьев А. А., хирурга со стажем в 14 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Желчнокаменная болезнь (калькулёзный холецистит) — заболевание, характеризующееся наличием конкрементов (камней) в желчном пузыре или его протоках.

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является наиболее распространённым заболеванием в хирургической гастроэнтерологии, занимая первое место среди хирургических заболеваний. Согласно исследованиям в Европе и США ЖКБ диагностируют у 10-15% взрослого населения. Каждый год в мире выполняется более 500 тысяч холецистэктомий (операций по удалению желчного пузыря).

Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте 40-50 лет, однако она может проявиться и в совсем юном и в пожилом возрасте.

Желчнокаменная болезнь является полиэтиологическим заболеванием и назвать одну причину её возникновения не представляется возможным.

Камни в просвете желчного пузыря образуются под влиянием комплекса факторов. Разнообразные расстройства обмена веществ способствуют кристаллизации холестерина, что в дальнейшем приводит к формированию камней в желчном пузыре.

Возникновение ЖКБ напрямую зависит от следующих факторов:

- половая принадлежность — по статистическим данным у женщин ЖКБ диагностируется в три раза чаще, чем у мужчин;

- возраст — чем старше человек, тем выше риск возникновения данного заболевания (зачастую оно обнаруживается у людей после 60 лет);

- наследственность и генетические факторы;

- нерациональное питание — чрезмерное употребление сладкой, слишком острой, копчёной и жирной пищи;

- нарушения липидного (жирового) обмена;

- частые переедания;

- ожирение;

- беременность или предшествующие многократные роды;

- длительный отказ от еды;

- курение, алкоголь;

- сидячий образ жизни;

- сахарный диабет;

- приём некоторых лекарственных препаратов;

- инфицирование двенадцатиперстной кишки или желчевыводящих протоков различными патологическими бактериями или микроорганизмами;

- цирроз печени.

Образовавшиеся камни различаются по составу. Они бывают:

- пигментными;

- холестериновыми;

- известковыми;

- смешанными (состоят из различных химических элементов).

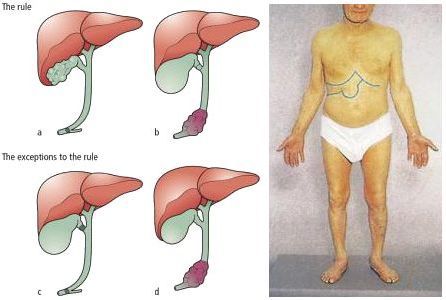

Для желчнокаменной болезни характерно свое «лицо». В данном случае работает правило пяти F — наиболее патогномоничных признаков:

- Female (женщина);

- Fat (ожирение);

- Forty (старше 40 лет);

- Fair (блондинка);

- Fertile (рожавшая).

У пациентов, страдающих ожирением, повышена концентрация холестерина в крови, что является предрасполагающим фактором формирования конкрементов. Рожавшие женщины старше 40 лет в большей мере подвержены возникновению ЖКБ, что связано с гормональной перестройкой всего организма.

Неправильное питание, избыточное поступление в организм холестерина, жиров также влияет на риск возникновения желчнокаменной болезни. Однако даже самые строгие вегетарианцы не застрахованы от неё.

Симптомы желчнокаменной болезни

Проявления желчнокаменной болезни достаточно явные. Чаще всего пациентов беспокоит тупая ноющая боль или тяжесть в правом подреберье, которая возникает при погрешностях в диете. Также может беспокоить тошнота, чувство горечи во рту и другие диспептические расстройства.

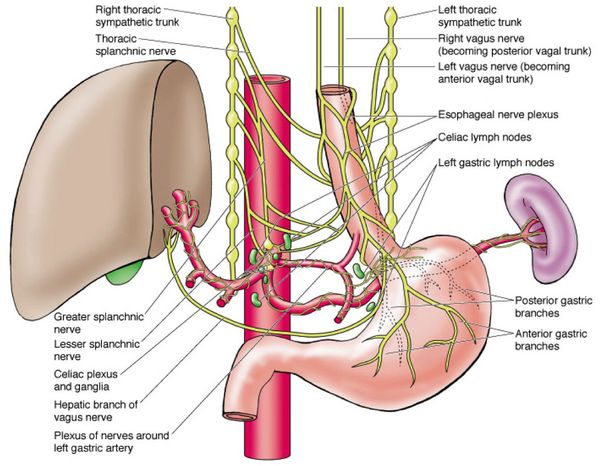

Нередко желчнокаменная болезнь одновременно протекает с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, дивертикулёзом (выпячиванием стенок) ободочной кишки, что обусловлено общей иннервацией и одинаковыми предрасполагающими факторами. В этом случае клиническая картина может быть не совсем ясной.

Часто желчнокаменная болезнь протекает бессимптомно, и камни в просвете желчного пузыря находят при рутинном выполнении УЗИ брюшной полости.

В определённом числе случаев болезнь манифестирует (проявляется) острым воспалением или сразу развитием осложнений (холедохолитиаза, холангита, механической желтухи).

При развитии острого холецистита на фоне желчнокаменной болезни пациента чаще всего беспокоит острая боль в правом подреберье, лихорадка и тошнота.

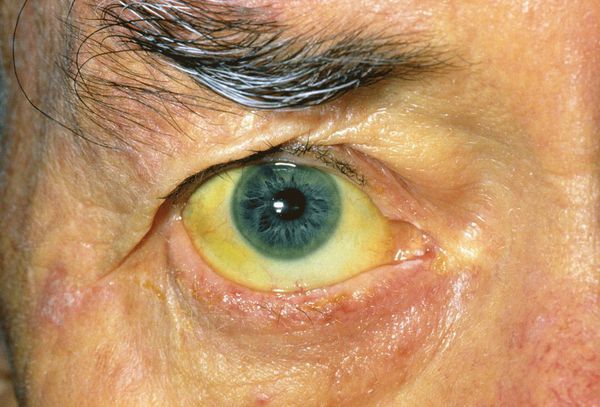

При развитии такого грозного осложнения ЖКБ, как холедохолитиаз (наличие камней в желчных протоках) и механическая желтуха, возникает пожелтение кожных покровов, склер, слизистых оболочек, зуд кожных покровов, потемнение мочи и обесцвечивание кала. Наличие этих признаков является поводом к экстренной госпитализации в хирургический стационар.

Патогенез желчнокаменной болезни

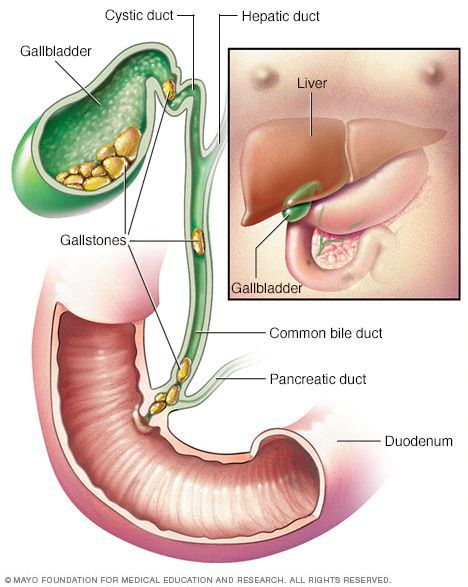

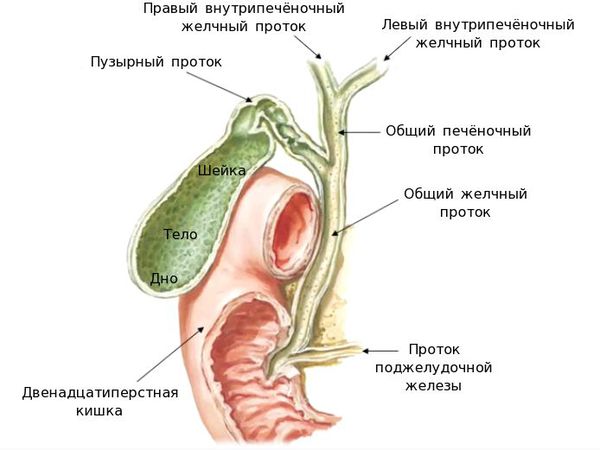

Рассмотрим анатомию желчного пузыря и его протоков.

Желчь, синтезируемая клетками печени, по правому и левому долевым протокам попадает в общий печёночный проток. Далее через пузырный проток она депонируется (временно откладывается) в желчном пузыре. Во время приёма пищи желчный пузырь сокращается, и желчь по общему желчному протоку через большой дуоденальный сосок попадает в двенадцатиперстную кишку, где и связывается с пищей. Основная роль желчи — эмульгация (расщепление) жиров.

По различным причинам, чаще всего из просвета двенадцатиперстной кишки, в желчный пузырь попадают патогенные микроорганизмы, формируя «бактериальное ядро» будущего желчного камня. В связи с наличием в просвете желчного пузыря хронического инфекционного воспаления нарушается его сократительная функция. Желчь застаивается, способствуя увеличению числа конкрементов и их размеров. [1]

Существует несколько теорий этиопатогенеза ЖКБ:

- Инфекционная теория. Приверженцы этой концепции связывают образование камней с хронической инфекцией желчи в просвете желчного пузыря. В процессе воспаления из экссудата выпадают нити фибрина, с которым связывается билирубин и холестерин, формируя конкременты.

- Дискразическая теория. Согласно этой концепции, камни образуются в процессе нарушения холестеринового обмена. Холестерин, попадая в организм с пищей, кристаллизуется в просвете желчного пузыря на фоне его гипокинезии (неподвижности), что приводит к формированию камней. Ситуация может усугубляться при наличии у пациента сахарного диабета, подагры или хронических болезней почек. Однако данная теория объясняет формирование только холестериновых камней.

- Физико-химическая теория. В основе этой идеи камнеобразования лежит концепция нарушения коллоидного равновесия в желчи. Холестерин, являясь нерастворимым в воде соединением, растворяется в желчи за счёт взаимодействия с желчными кислотами. При высоком содержании холестерина в крови и желчи и снижении концентрации желчных кислот происходит кристаллизация желчи с образованием конкрементов. [1]

Классификация и стадии развития желчнокаменной болезни

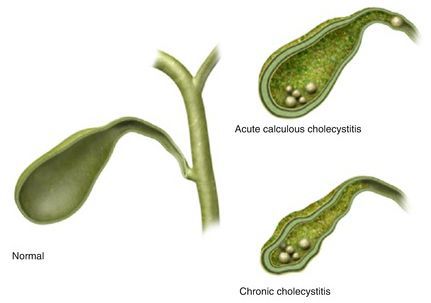

Калькулёзный холецистит предполагает хроническое и острое течение заболевания.

Хронический калькулёзный холецистит характеризуется периодами обострения и ремиссии или бессимптомным течением. Такой вид калькулёзного холецистита различают по клинической картине:

- первично хронический холецистит — бессимптомное течение заболевания;

- хронический рецидивирующий холецистит — заболевание протекает с периодами обострения и ремиссии;

- хронический резидуальный холецистит — в этом случает пациентов постоянно беспокоит боль или тяжесть в правом подреберье.

Острый калькулёзный холецистит отличается острым началом заболевания, интенсивным болевым синдромом, а также определёнными изменениями в УЗ-картине и анализах крови. Его дифференцируют по тяжести воспалительных изменений стенки желчного пузыря:

В далеко зашедших случаях возникает перитонит, который может быть местным, распространённым и разлитым. Также могут формироваться перипузырные абсцессы.

Осложнения желчнокаменной болезни

Несмотря на то, что желчнокаменная болезнь хорошо изучена, а лапароскопическая холецистэктомия (метод выбора хирургического лечения) освоен в совершенстве многими хирургами, пациенты часто затягивают с лечением «до последнего» или просто боятся операции, после чего поступают в больницу с такими тяжёлыми осложнениями, как холедохолитиаз и механическая желтуха.

При миграции конкремента из просвета желчного пузыря в общий желчный проток камень может застрять и вызвать механическую желтуху. При этом желчь, вместо того чтобы поступать в просвет двенадцатиперстной кишки, всасывается обратно в кровь, вызывая тяжёлую интоксикацию и печёночную недостаточность.

Данное осложнение требует немедленного эндоскопического вмешательства — ЭРПХГ (эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии) и извлечения камней из общего желчного протока с последующей лапароскопической холецистэктомией в ближайшем периоде.

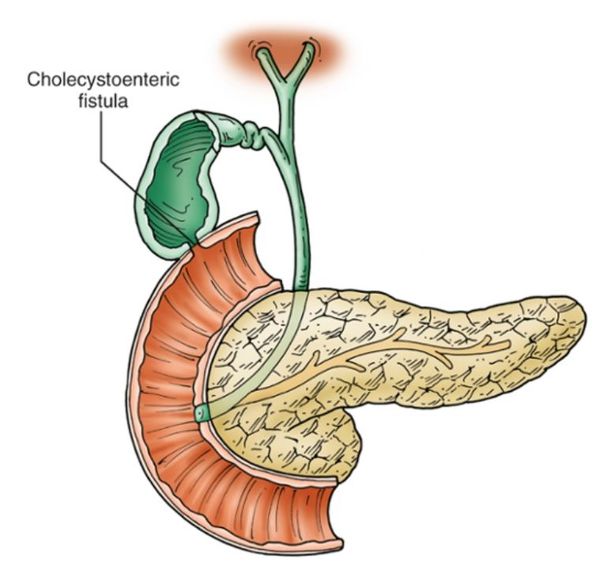

Также ЖКБ может осложняться:

- холангитом (воспалением желчных протоков) — требует длительной и массивной антибактериальной терапии;

- формированием рубцовых стриктур большого дуоденального соска — нередко требует многократных эндоскопических вмешательств;

- желчными свищами (формированием патологических соустий между желчными путями и соседними органами или свободной брюшной полостью). [4]

Диагностика желчнокаменной болезни

Диагностика ЖКБ достаточно простая и зачастую не требует высокотехнологичных инструментальных методов обследования.

При сборе анамнеза пациенты нередко отмечают появление тупой ноющей боли в правом подреберье при погрешности в диете, а также горечь во рту.

Физикальный осмотр пациента с желчнокаменной болезнью в «холодном периоде», то есть вне обострения, может оказаться безрезультатным. Только при остром холецистите или в случае приступа желчной колики пальпация в правом подреберье в проекции желчного пузыря может быть болезненна.

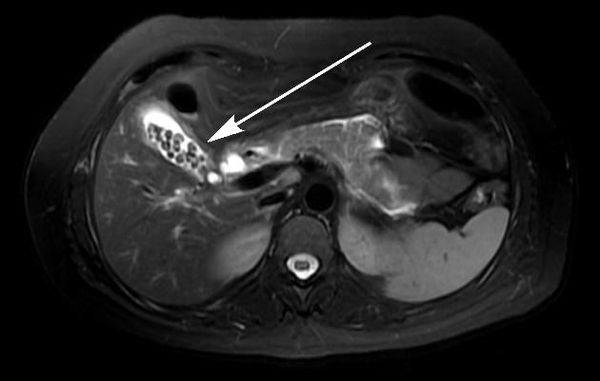

Основным инструментальным способом диагностики ЖКБ являет УЗИ брюшной полости. Этот рутинный метод диагностики позволяет выявить конкременты в просвете желчного пузыря с точностью до 95%, а также определить их размер и количество, оценить состояние стенки желчного пузыря, диаметр внутрипечёночных и внепечёночных желчных протоков. [5]

Мультиспиральная компьютерная томография имеет ограниченные возможности в диагностике желчнокаменной болезни, так как зачастую конкременты являются рентген-негативными и не видны при данном исследовании.

При сомнительных результатах ультразвукового исследования, а также при осложнённом течении ЖКБ пациенту следует выполнить магнитно-резонансную томографию. Этот метод является лучшим методом диагностики как желчнокаменной болезни и её осложнений, так и любых других заболевании органов гепатопанкреатодуоденальной области. [2]

Лечение желчнокаменной болезни

В середине ХХ века в эксперименте на животных исследовался следующий метод лечения ЖКБ: желчный пузырь разрезали, доставали конкременты, и зашивали обратно. Однако с течением времени конкременты образовывались вновь, что вполне объяснимо, так как камни желчного пузыря являются лишь проявлением болезни, а не самой болезнью. Хроническое воспаление желчного пузыря никуда не исчезало, что приводило к рецидиву заболевания.

Следующей попыткой вылечить ЖКБ без операции была ударно-волновая литотрипсия (по аналогии с лечением мочекаменной болезни). Но такой вид лечения вызывал разрыв ткани печени или стенки желчного пузыря с формированием абсцессов, гематом и перитонита. Обломки конкрементов, если их и удавалось раздробить, мигрировали в протоки, вызывая холедохолитиаз и механическую желтуху. Метод пришлось оставить в прошлом.

Некоторые врачи-гастроэнтерологи рекомендуют своим пациентам приём различных желчегонных препаратов, а также разные виды «дюбажей» с целью консервативного лечения ЖКБ. Под действием этой терапии конкременты могут легко мигрировать из желчного пузыря во внепечёночные желчные протоки, вызвав холедохолитиаз и механическую желтуху, что в свою очередь потребует экстренного хирургического вмешательства.

Таким образом, единственным методом радикального излечения желчнокаменной болезни является его удаление — холецистэктомия. [3]

Вначале эту операцию выполняли через традиционный (лапаротомный) доступ, что приводило к большому количеству осложнений как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде. С развитием новых технологий операцию стали выполнять лапароскопически. [7]

Холецистэктомия выполняется следующим образом:

- через сантиметровый разрез над пупком в брюшную полость вводится трубка (троакар) и лапароскоп, брюшную полость наполняют углекислым газом, формируя, таким образом, пространство для операции;

- дополнительно устанавливают ещё один сантиметровый и 25-миллиметровый троакары;

- при помощи специальных инструментов желчный пузырь мобилизуется, отделяется от ложа, пузырный проток и артерия клипируется титановым клипсами;

- желчный пузырь извлекают через околопупочный или эпигастральный доступ.

Операция проходит под общим наркозом и продолжается в среднем в течение часа. Благодаря малотравматичному лапароскопическому доступу послеоперационный болевой синдром минимален, и уже вечером в день операции пациент может вставать и ходить, не испытывая сильной боли.

При гладком течении послеоперационного периода пациент может быть выписан на следующий день после операции, что особенно важно для людей работоспособного возраста. Косметический дефект операции минимален, уже спустя месяц после операции рубцы становятся практически незаметными. [6]

Параллельно с лапароскопической холецистэктомией возникла холецистэктомия из минилапаротомного доступа. Однако в связи со сложностью визуализации элементов печёночно-двенадцатиперстной связки и высоким риском травматизации соседних органов этот доступ практически не используется.

Относительно недавно лапароскопическую холецистэктомию стали выполнять из одного доступа. При выполнении данной операции над пупком делается единственный разрез длиной 3-4 см. Такой доступ особенно актуален при наличии у пациента пупочной грыжи, так как позволяет решить две проблемы через один разрез.

Всё большую популярность набирает NOTES хирургия — операции через естественные отверстия. Так, лапароскопическую холецистэктомию можно провести через разрез во влагалище или прямой кишке, что не оставляет шрамов на животе, однако чревато инфекционными и другими осложнениями.

Прогноз. Профилактика

Желчнокаменная болезнь является исключительно хирургическим заболеванием. Все попытки его консервативного лечения бессмысленны и зачастую опасны. Единственный возможный способ победить болезнь — операция.

Лапароскопическая холецистэктомия — «золотой стандарт» лечения желчнокаменной болезни. [8] Вмешательство является максимально безопасным и сопровождается низким риском осложнений. [9] Реабилитация после операции очень быстрая и позволяет пациенту приступить к труду в ближайшие дни после выписки. Средний срок госпитализации составляет 1-2 суток.

После выполнения лапароскопической холецистэктомии пациенту обычно рекомендуют соблюдать диету (диета № 5) в течение месяца, избегать физической нагрузки, а также приём ферментных препаратов (панкреатин, креон и другие).

Спустя месяц после операции пациент может вернуться к обычному рациону и образу жизни без каких-либо рисков осложнений. Отсутствие желчного пузыря ни в коей мере не влияет на качество жизни в отдалённом периоде.

Операцию целесообразно выполнять в «холодном» периоде, а не во время приступа, так как операция в случае острого холецистита сопровождается более высоким процентом осложнений. Не стоит откладывать операцию «в долгий ящик». Как показывает практика, приступы холецистита случаются в самый неподходящий момент и зачастую вдалеке от специализированных медицинских учреждений.

Не стоит также забывать, что с годами сердце и лёгкие работают хуже, присоединяются ишемическая болезнь сердца и хронический бронхит, что может пагубно повлиять на течение наркоза и послеоперационного периода. [10]

Профилактики заболевания предполагает активный образ жизни, здоровое питание и отказ от вредных привычек. Всё это в какой-то мере может снизить риск желчнокаменной болезни, но не застрахует от неё на 100%.

Таким образом, при выявлении желчнокаменной болезни не стоит тянуть время, а следует обратиться к хирургу-профессионалу для скорейшего решения вопроса о хирургическом лечении.

Источник