- Оводовые болезни животных

- Гиподерматоз крупного рогатого скота

- Методы диагностики, лечения и профилактики гиподерматоза

- Эпизоотологическая характеристика

- Биология развития возбудителя

- Распространение болезни и факторы риска

- Методы диагностики

- Клиническая картина

- Патологоанатомические изменения

- Лабораторные исследования

- Терапевтические мероприятия

- Профилактика и меры борьбы

Оводовые болезни животных

Возбудители оводовых болезней животных — личинки разных оводов. В зависимости от локализации личинок различают подкожных оводов (роды Hypoderma и Oedemagena), желудочных (Gastrophilus) и полостных (роды Oestrus, Rhinoestrus, Cephalopina и Cephenomyia).

Имагинальные (окрыленные) фазы оводов животных не кусают и пищи не принимают, ввиду того что ротовые органы у них недоразвиты. Живут оводы (имаго) в течение 1-2 недель. Самки подкожных и желудочных оводов — яйцекладущие, а полостных — живородящие.

Гиподерматоз крупного рогатого скота

Гиподерматоз крупного рогатого скота вызывается личинками подкожных оводов двух видов: обыкновенного подкожника, или строки (Hypoderma bovis) и южного подкожника, или пищеводника (Hypoderma lineatum) из сем. Hypodermatidae. Подкожные оводы причиняют большой экономический ущерб скотоводству, кожевенной и мясной промышленности. Больные животные теряют аппетит, худеют, снижают удой; при убое таких животных бракуют участки мяса в местах залегания личинок. Кожи, снятые с гиподерматозных животных, неполноценные (низкосортные). От каждой тысячи дойных коров, пораженных гиподерматозом, потери продуктивности составляют: молока 50-60 т, мяса 10-14 т.

Морфология гиподерм. Окрыленный обыкновенный подкожник представляет собой довольно крупное (до 1,5 см длины) темного цвета насекомое, по внешнему виду напоминающее шмеля. Самка откладывает на каждый волос животного по одному светлому яйцу овальной формы с блестящей поверхностью (0,8 X 0,3 мм). Взрослый южный овод отличается от предыдущего вида несколько меньшим размером тела. На одном волосе самка откладывает яйца группами (от 5 до 15 штук).

Биология подкожных оводов. В жаркие часы дня самки гиподерм откладывают по 500-800 яиц на волосяной покров конечностей (чаще задних), брюшной стенки, пахов и вымени крупного рогатого скота. Через 3-7 дней из яиц вылупившиеся мелкие личинки первой стадии пробуравливают кожу и попадают в подкожную клетчатку. В течение 7-9 месяцев личинки проделывают сложный путь миграции по организму животного, причем личинки пищеводника около пяти месяцев обитают в стенке пищевода, а строки — в спинномозговом канале, после чего продвигаются к спине и пояснице. За период миграции личинки первой стадии превращаются в личинок второй стадии, увеличиваются в размере. В области подкожной клетчатки спины и поясницы животного личинки быстро растут, линяют второй раз, образуют бугорки, а затем свищи, через которые созревшие личинки третьей стадии (2-2,5 см длины) выползают и падают на землю. Продолжительность паразитирования личинок 2-3-й стадий под кожей спины у скота равна 2-2,5 месяцам. На земле личинки третьей стадии заползают под листья или зарываются в землю и превращаются в куколку, из которой через 20-30 дней выходит имаго (взрослый овод). Полный цикл развития одной генерации подкожных оводов завершается в течение одного года.

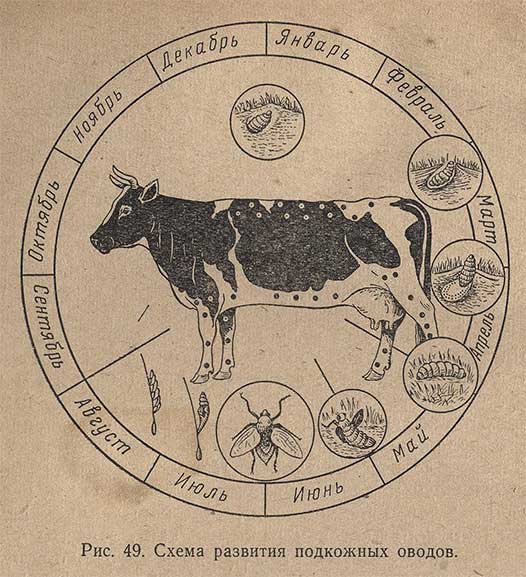

Эпизоотологические данные. Наиболее восприимчив к гиподерматозу молодняк крупного рогатого скота в возрасте 1-3 лет. При неполноценном кормлении нередко интенсивно поражается и взрослый скот. Массовый лёт оводов и заражение животных гиподерматозом происходят в летний период года. Клиническое проявление болезни (образование желваков) наблюдается с октября-декабря (на юге) — до мая-июля (рис. 49). В период развития гиподерм во внешней среде большое влияние на них оказывают климатические, почвенные и метеорологические условия. Отрицательно действуют на яйцекладку самок оводов сильные ветры и дожди, прохладные, пасмурные дни. Тяжелые почвы и высокая их влажность губительно действуют на выпавших личинок третьей стадии и куколок. Во многих высокогорных районах нашей страны скот не поражается гиподерматозом из-за неблагоприятных климатических условий для развития оводов. Основное влияние на численность оводов и зараженность скота гиподерматозом оказывает качество противооводовых обработок.

Личинки подкожных оводов иногда могут паразитировать у коз, лошадей и даже у человека.

Патогенез. Личинки гиподерм оказывают механическое воздействие на кожу в момент проникновения в подкожную клетчатку и в период миграции по организму животного. При локализации личинок второй и третьей стадий под кожей спины образуются гематомы и инфильтраты подкожной клетчатки. После образования отверстий в бугорках и внедрения гнеородных микробов развивается серозно-гнойное воспаление. Личинки гиподерм, по-видимому, оказывают токсическое, а также антигенное действие на организм скота. Животные, пораженные личинками подкожных оводов, худеют и резко снижают продуктивность.

Клинические признаки. Преимущественно в зимне-весенний период года под кожей спины и поясницы у крупного рогатого скота образуются плотные бугорки, постепенно увеличивающиеся в размере. Затем в центре их появляются отверстия, из которых выделяется серозно-гнойный или гнойный экссудат, склеивающий волосы. В жаркие летние дни нередко наблюдается так называемый «зык» крупного рогатого скота (испуганные животные убегают с пастбища в кустарники, водоемы, помещения).

Диагноз на гиподерматоз устанавливают в зимне-весенний период года при выявлении уплотнений и желваков в области спины методом пальпации и обнаружении летом яиц подкожных оводов на шерстном покрове крупного рогатого скота.

Меры борьбы и профилактика. Сравнительно недавно в СССР основное внимание в борьбе с гиподерматозом крупного рогатого скота уделялось обнаружению желваков (бугорков) в области спины и поясницы крупного рогатого скота и уничтожению личинок второй и третьей стадий гиподерм химическими средствами (нередко и механически) в зимне-весенний период года. Эффективность такой дезинсекции была низкой, поэтому сейчас разработаны более радикальные противогиподерматозные меры, широко применяемые в ветеринарной практике.

В соответствии с Наставлением по комплексному методу борьбы с подкожными оводами крупного рогатого скота в борьбе с этим энтомозом предложен комплекс профилактических и истребительных мероприятий, включающий: 1) общие профилактические меры; 2) летне-осенние опрыскивания скота растворами (эмульсиями) инсектицидов; 3) раннюю химиотерапию гиподерматоза крупного рогатого скота при помощи системнодействующих инсектицидов; 4) наружные обработки животных, пораженных личинками второй и третьей стадий подкожных оводов в зимне-весенний, а также в летний периоды года.

Чтобы предупредить заражение животных личинками гиподерм, проводят общие профилактические мероприятия: не допускают пораженный скот на пастбища без предварительных противооводовых обработок; в жаркие летние дни организуют стойловое содержание скота под навесами и ночную пастьбу крупного рогатого скота (при достаточном количестве пастбищ).

Летне-осенние опрыскивания скота инсектицидами проводят в период лёта оводов при помощи дезинфекционных машин (ЛСД-2, ВМОК-1 и др.) с использованием штанги (ШРР). Для периодических опрыскиваний коров и молодняка крупного рогатого скота с интервалом в 20-25 дней применяют 1%-ный раствор хлорофоса (по АДВ) из расчета 1,5-2 л на взрослое животное, а для обработки молодняка можно использовать 1%-ную эмульсию трихлорметафоса-3 (по АДВ). Чтобы предотвратить механическое загрязнение молока инсектицидами, вымя обработанных коров перед дойкой тщательно обмывают водой.

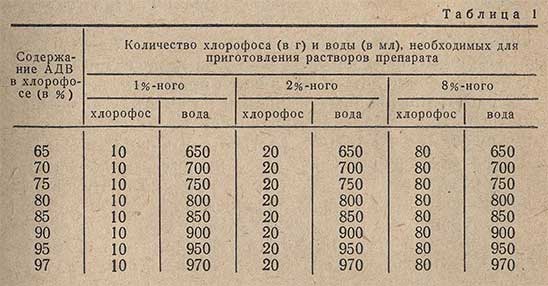

Ранняя химиотерапия гиподерматоза крупного рогатого скота предусматривает уничтожение личинок-гиподерм первой стадии в период их миграции в организме путем применения животным инсектицидов системного действия. Для ранней химиотерапии часто назначают хлорофос наружно (методом поливания) однократно после окончания лёта оводов (осенью), в виде свежеприготовленного 8%-ного водного раствора по АДВ (расчет концентрации водных растворов препарата можно делать по специальной таблице, помещенной ниже). 150-200 мл этого раствора (температура не выше 16-20°) наносят тонкими струйками на спину вдоль хребта животного с помощью приспособления, устроенного по принципу садовой лейки (без втирания щетками!). Таким методом обрабатывают крупный рогатый скот (молодняк старше трехмесячного возраста и коров), который находился в летний период на пастбищах и не подвергался опрыскиванию инсектицидами. Глубокостельных коров, истощенных и больных животных этим методом не обрабатывают. С этой же целью можно назначать хлорофос внутрь только молодняку в воде 0,05 на 1 кг веса в виде 5%-ного водного раствора по АДВ (1 мл раствора на 1 кг веса). В случае появления признаков интоксикации (угнетенное состояние, слюнотечение, понос и др.) подкожно вводят 1%-ный раствор атропина — 1 мл на 100 кг веса животного. Чтобы предупредить побочные явления у скота после применения инсектицидов системного действия, животных обеспечивают моционом, а из рациона исключают легкобродящие корма.

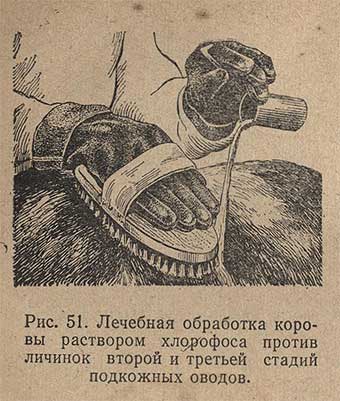

Животные, пораженные личинками второй и третьей стадий (с желваками), подлежат периодическим (через 30-35 дней) наружным обработкам инсектицидами. Для этого (чаще зимой и весной) втирают щетками водные растворы хлорофоса (2%-ный или 1%-ный с добавлением 0,5%-ного эмульгатора ОП-7) в дозах 200-350 мл раствора, в зависимости от возраста животного и густоты волосяного покрова.

При поражении в хозяйстве гиподерматозом свыше 50% скота противооводовым обработкам подвергают все поголовье крупного рогатого скота (за исключением телят); если же скот поражен менее чем на 50%, обрабатывают только пораженных животных (рис. 51). Водные растворы хлорофоса готовят с учетом содержания в нем АДВ, растворяя навески препарата в небольшом количестве воды при температуре 40-45° (табл. 1).

Иногда для уничтожения личинок второй и третьей стадий подкожных оводов молодняк крупного рогатого скота обрабатывают масляными растворами трихлорметафоса-3 (1,5%) из расчета 80-150 мл раствора на одно животное. Причем используют свежеприготовленные водные растворы инсектицидов при температуре 35-40°, масляные — при 25-30°. Дозируют раствор мерной кружкой. Во время первичной обработки препарат наносят небольшими порциями в области спины, крестца и крупа и энергичными круговыми движениями волосяной щеткой втирают его в кожу от холки до корня хвоста в течение 1-2 минут (рис. 51). При повторных обработках раствор инсектицида втирают в участки кожи с желваками (бугорками). Животных желательно обрабатывать на открытых площадках в расколах или в помещениях с хорошей вентиляцией.

Необходимо помнить, что все инсектициды — ядовитые вещества, поэтому нельзя допускать нарушений инструктивных правил при использовании этих средств. Хранят их в закрытой посуде в нежилом сухом помещении, недоступном для посторонних лиц. Обрабатывая животных растворами инсектицидов, необходимо соблюдать меры личной профилактики: во время работы не принимать пищи и не курить, предотвращать попадание препаратов на слизистые оболочки, кожу рук и лица. Готовить растворы и обрабатывать скот в халатах, резиновых перчатках и марлевых повязках.

В результате комплексного проведения противооводовых мероприятий с использованием новых методов борьбы ветеринарные работники Украины полностью оздоровили крупный рогатый скот от гиподерматоза в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и других областях.

Источник

Методы диагностики, лечения и профилактики гиподерматоза

Гиподерматоз – хроническая болезнь крупного рогатого скота, вызываемая личиночной стадией подкожного овода. Паразит локализуются в подкожной клетчатке, пищеводе и спинном мозге, вызывая механические повреждения, оказывая токсическое и аллергическое воздействие на организм коровы. Заболевание вызывается двумя видами оводов, обитающих на территории нашей страны.

Содержание статьи

Эпизоотологическая характеристика

Биология развития возбудителя

Оводы — крупные насекомые (до 2 см), относящиеся к отряду двукрылых. Взрослые особи чем-то напоминают шмелей – покрыты густыми волосками, окрашенными в желто-черные полоски. Всего выделено два вида оводов, опасных для КРС, внешние отличия у них минимальны (пищеводник несколько уступает размерами). Их жизненный цикл непродолжителен, после выхода из кукольной оболочки происходит спаривание и откладывание яиц на шерсть крупного рогатого скота (реже других животных).

Первые отличия видов наблюдаются в механизме заражения коров. Овод (hypoderma bovis) преследует скот, повергая его в ужас характерным трескучим шумом, издаваемым крыльями. Кладка осуществляется на короткий волос голодной ямки, бедер и живота по одному яйцу. Самка пищеводника (h. lineatum) откладывает до 2-х десятков яиц на волос подгрудка и передних конечностей. Особенно примечателен их метод заражения – матка за несколько десятков метров садится на землю и пешком добирается до скота, не давая ему сбиться в группы.

Из яичной кладки выходят личинки первой стадии (через 3-7 дней), которые проникают в организм хозяина через кожу, а затем мигрируют по кровеносным сосудам и вдоль них:

- в мышечный слой пищевода;

- в спинномозговой канал.

В местах первичной локализации личинки остаются до полугода, а после переходят под кожу. Здесь они совершают еще несколько линек с последовательным образование капсулы из соединительной ткани и свищевого хода для снабжения воздухом. Личинка последней стадии выходит через свищ и на земле формирует куколку, в которой за 1-1,5 месяца формируется взрослый овод.

Распространение болезни и факторы риска

Болезни наиболее подвержен молодняк (в 2-3 раза выше интенсивность заражения), что объясняется слабой толщиной кожи, низким иммунным ответом. У взрослого скота выявлен нестойкий иммунитет, позволяющий снижать интенсивность поражения, но на его проявление сильно влияет физическое состояние и наличие других заболеваний.

Распространение и сохранение гиподерматоза происходит за счет больных животных. Большую часть времени болезнь несет скрытый характер, поэтому перемещение зараженного скота (покупка, формирование новых групп) приводит к заносу возбудителя на новые территории. Именно завоз зараженного КРС приводит к возникновению новых очагов инвазии, так как взрослые оводы имеют территориальную привязанность к месту расплода.

Методы диагностики

Болезнь протекает с длительным бессимптомным течением, а клинические проявления характерны только для стадий миграции личинок и формирования ими зрелых форм. Выявление гиподерматоза крупного рогатого скота на ранней стадии необходимо для проведения наиболее эффективного и легкого лечения, способного уничтожить личиночные формы без выраженных патологических последствий для животного.

Клиническая картина

Первые симптомы проявляются при внедрении ларвальной стадии в кожу. Разрушение эпидермиса происходит за счет секрета пищеварительного тракта, после чего паразит внедряется в подкожный слой. Поражение сопровождается механическим, аллергическим и токсическим раздражением, приводя к местной воспалительной реакции с выраженной болезненностью. На месте внедрения образуется кровоточащая ранка, которая постепенно покрывается коростой.

Деструктивное действие сопровождает и миграцию личинок, но наивысший патологический эффект наблюдается при внедрении насекомых в места первичной локализации:

- отечность пищевода;

- нарушение акта глотания и отрыжки;

- отказ от корма;

- вытягивание шеи;

- паралич задних конечностей;

- шаткая походка.

Следующий этап клинического проявления – миграция овода в подкожный слой. Здесь формируется болезненный бугорок, твердой консистенции, при пальпации выявляется его ограниченность. Постепенно усиливается болевая реакция, в центре уплотнения появляется зона размягчения, переходящая в свищ – из него выделяется прозрачный экссудат, реже происходит нагноение. У одной коровы может быть до 200 и более бугорков, большая часть которых располагается вдоль позвоночного столба. Возможно визуальное сливание соседних очагов воспаления с формированием гноящегося участка.

Явное проявление гиподерматоза – бугорки на коже со свищевым ходом на вершине и склеенными волосами вокруг из-за отделяющегося экссудата.

Процесс жизнедеятельности личинки сопровождается выделением отравляющих веществ, приводящих к угнетению коровы, появлению признаков интоксикации. Их проявление усиливается, а также сопровождается при гибели паразита. Такой исход сопровождается гнойно-некротическим расплавом окружающих тканей, отмиранием мышц и фасций.

Патологоанатомические изменения

При вскрытии наиболее характерные перемены обнаруживают в подкожной клетчатке при формировании личинок 3-й стадии. В мышечном и подкожном слое находят твердые капсулы из соединительной ткани, свищевые ходы и личинок. Местное воспаление выражено ярко – отечность окружающих тканей, инициация кровеносных сосудов.

На ранней стадии патологии изменения не столь явные. Вдоль кровеносных сосудов можно найти личинок, также их находят в пищеводе в виде небольших капсул. Также отмечают пути перемещения паразитов в виде грязно-зеленых полос.

Лабораторные исследования

Ранняя диагностика позволяет вовремя проводить успешные профилактические мероприятия. Но клинический осмотр позволяет выявить болезнь лишь на поздних сроках. Поэтому в неблагополучных регионах по гиподерматозу рекомендуется использовать аллергические и серологические исследования.

С этой целью у скота отбирают кровь в октябре или ноябре, когда содержание антител достигает пика. Реакция непрямой гемаглютинации позволяет выявить 100% случаев заражения. В то же время, начиная с января, показатель эффективности падает, достигая минимума в период выхода личинок (лето).

Для аллергической пробы используют биологический материал, приготовленный из личинок овода. Его вводят скоту подкожно – положительная реакция в виде утолщения кожи проявляется в течение 6 часов.

Терапевтические мероприятия

Лечебный эффект достигается при раннем применении химических препаратов против первой стадии личинок, локализованных в подслизистой пищевода или спинном мозге, поэтому важно осуществлять лабораторную диагностику. Обработка проводится в осеннее время, когда завершается активность взрослых особей овода.

| Препарат | Дозировка | Кратность | однократно | местное нанесение на кожу вдоль позвоночного столба |

| Гипхлофос | однократно | подкожно | ||

| Фасковерм | однократно | подкожно | ||

| Эстрозоль |