- Откуда взялся борщевик? Раньше же не было.

- История борщевика Сосновского

- О систематике и названии борщевика Сосновского

- Об интродукции борщевика

- Борщевик на Сахалине

- Фотофакты о борщевике и не только

- Борщевик — откуда появился в России ядовитый сорняк и кто виноват

- Быстрая навигация

- Откуда появился борщевик в России

- Борщевик Сосновского — история появления

- Кто завез борщевик в Россию, когда и зачем

- История интродукции борщевика в за пределами РСФСР

Откуда взялся борщевик? Раньше же не было.

Сначала определимся с тем, про какой борщевик речь.

Борщевик — это целый род ботанического семейства зонтичные, который включает много видов. Большинство из них безобидны, некоторые даже съедобны. Вид, который нас интересует, которому посвящён данный сайт, называется борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi Manden).

Назван он так в честь учёного, изучавшего природу Кавказа, хотя сам Д.И.Сосновский не имел к нему никакого отношения. На самом деле этот борщевик нашла и описала Ида Пановна Манденова (поэтому её фамилия фигурирует в латинском названии). Она изучала и описывала разные виды кавказских борщевиков, а Дмитрия Ивановича очень уважала, и потому в честь него решила назвать.

В природе борщевик Сосновского растёт в горах на субальпийских лугах Кавказа, в Закавказья и Турции. Там он растёт поодиночке и небольшими группами, занимает своё место в природном сообществе, не образуя сплошных зарослей от горизонта до горизонта.

Чего, к сожалению, нельзя сказать о средней полосе и севере России, куда его привезли в середине ХХ века и начали выращивать.

Дело было так. В голодные послевоенные годы надо было как-то восстанавливать разрушенное войной сельское хозяйство. Нужны были корма для скота, да не просто корма, а такие, чтоб поменьше ресурсов вкладывать в их производство и побольше этих самых кормов получать. А борщевик даёт огромную биомассу и очень неприхотлив — чем не идеальный вариант?! Вот и пошло дело.

Была, правда, одна неприятность : ожоги. Поэтому учёные стали пытаться выводить сорта без фуранокумаринов (тех самых веществ, от которых получаются ожоги). Совсем безвредных сортов так и не вывели, хотя были некоторые успехи в этом направлении: например, сорт «Северянин».

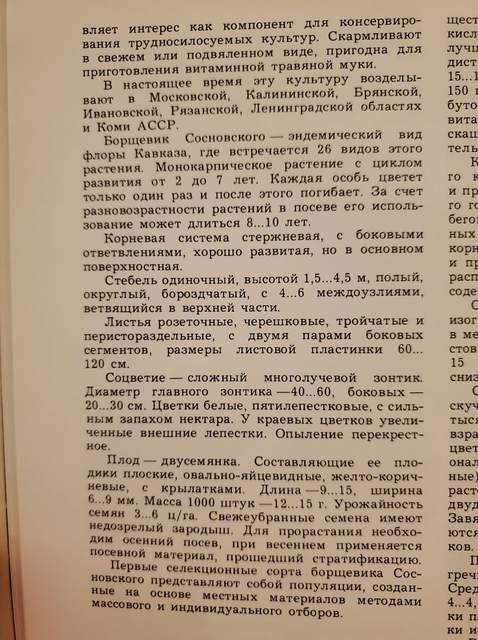

Не всё оказалось гладко с этими новыми кормами: работники колхозов получали ожоги, молоко горчило, у коров возникали проблемы со здоровьем чаще, нежели обычно. В общем, примерно в 80-ых решили это дело сворачивать, хотя ещё в 1984-м году о нём ещё писали в книгах как о кормовом растении:

Кому интересно, есть ещё видео от МСХА им.Тимирязева про то, как внедряют новые кормовые культуры. Внедряли, внедряли.

А потом грянули лихие 90-ые, сельскому хозяйству пришлось довольно туго, не до борщевика уже было. Забыли про борщевик аж до 2012 года, когда кое-где инвазия была уже налицо и для того, чтоб с ним бороться, надо было хотя бы вычеркнуть его из списка сельскохозяйственных растений и из списка полезной продукции. В 2015 году его объявили сорняком, и до сих пор он числится в этом списке сорняков где-то между лопухами и одуванчиками.

Безусловно, законодательство наше ещё предстоит совершенствовать. Однако, несмотря на отсутствие у борщевика какого-то особого статуса, в некоторых регионах уже имеются целевые программы по борьбе с ним, проблема инавазии борщевика уже многими осознаётся как серьёзная проблема. Но это лишь начало пути, до удовлетворительных результатов ещё долго.

Почитать более подробно про историю инвазии можно, например, ЗДЕСЬ.

Заметим, что борщевик разводили не только в СССР, но ещё и в Европе, туда он попал как декоративное растение. Правда, это был не борщевик Сосновского, а борщевик Мантегацци (очень близкий его родственник), но сути это не меняет. В Европе осознали ситуацию раньше, поэтому и дела в настоящее время у них значительно лучше. Это так, информация к размышлению. 🙂

Бессмысленно сейчас ругать наших предшественников, которые завели борщевик. В настоящее время это нам никак не поможет. Если посмотреть на вещи шире, то в XIX-ХХ веке люди стали очень активно перемещаться по планете и перевозить различные живые организмы туда-сюда вольно и невольно. Часть организмов погибает в чуждой им экосистеме, часть натурализуется. И лишь некоторые оказываются очень успешны на новом месте. Настолько успешны, что начинают вытеснять местные виды. Очень трудно предсказать заранее, проявит ли организм на новом месте инвазионные свойства. Проблема биологических инвазий очень глобальная, борщевик – лишь частный случай. В нашем сельском хозяйстве есть очень много интродуцированных растений: картофель, кукуруза, рис… Едим же мы картошку за обе щёки – никто ведь не обвиняет тогдашних агрономов (тогда и слова-то такого не было, наверно) или правительство (ещё Петра I), что завезли к нам картофель…

С борщевиком проблема в том, что он не вписался в наши экосистемы. Если и виноват кто-то из наших предков, то только те, кто увидел активное расселение борщевика и не забил тревогу вовремя, когда можно было бы принять меры только в колхозах и вокруг колхозов, где разводили борщевик.

Источник

История борщевика Сосновского

В разделе «Биология борщевика» мы публикуем материал о систематическом положении, биологии и экологии борщевика Сосновского, этимологии слова борщевик, терминологии. В новом разделе «История борщевика» планируется освещать исторические факты (события, персоны) связанные с этим видом. Со временем, эти разделы можно будет и объединить.

Мы будем особо благодарны за дополнения и критические замечания. Хотелось бы допустить как можно меньше ошибок в «историческом разделе».

О систематике и названии борщевика Сосновского

Растения борщевика Сосновского ( Heracleum sosnowskyi Manden. относятся к семейству Зонтичные (лат. Apiáceae). Из списка ботаников-систематиков и сокращений которые используются при цитировании научных (латинских) биноминальных названий растений понятно, что борщевик Сосновского был выделен и описан Идой Манденовой (Ida P. Mandenova, 1907—1995). Принятое сокращение Manden. (IPNI).

Статья заграничных авторов Sárka Jahodová, Lars Fröberg, Petr Pysek, Dmitry Geltman, Sviatlana Trybush, Angela Karp Taxonomy, Identification, Genetic Relationships and Distribution of Large Heracleum Species in Europe // Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) / Ed. P. Pysek, M. J. W. Cock, W. Nentwig, H. P. Ravn. 2007. P.352.

Далее перевод нескольких абзацев (стр.6) : «Основные исследования рода Heracleum на Кавказе были тесно связаны с деятельностью Иды Манденовой. Она работала в Тбилиси и в Ленинграде в гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова. В 1944 г в Грузии она описала еще один вид из группы гигантских борщевиков — Heracleum sosnowskyi (историко-культурная область Месхетия; Манденова, 1944). Результаты были проверены и опубликованы в монографии по кавказским видам Heracleum (1950).

И. Манденова (1950) описывает такие «характерные и постоянные признаки» вида H.sosnowskyi: форма эфиромасличных каналов плодов, небольшая опушённость (волоски) интегументов лучей зонтика (соцветия). Она отметила, что у растений из локальных местностей листья тройчатые с широкими яйцевидными сегментами. У других растений листья могут быть перистыми с удлиненными и глубоко расчлененными сегментами. Эта вторая форма листьев распространена гораздо шире. По её словам, собранные экземпляры Н.sosnowskyi, часто ошибочно определяли как H . pubescens , который она сама рассматривала как эндемик Крыма. И. Манденова также отмечала, что вероятно существуют более ранние, приорететные названия для Н.sosnowskyi.

Виды из комплекса гигантских борщевиков были определены И. Манденовой в секцию Pubescentia I Manden . Во время работы И. Манденовой в этой секции было шесть кавказских видов и пять из других частей мира. И. Манденова описала не только борщевик Сосновского но и несколько других видов гигантских борщевиков. Например, вид H .circassicum найденный в горах на побережье Черного моря в районе Туапсе (Манденова, 1970). Этот вид, по ее описанию, близок к H .mantegazzianum , но имеет более густо опушенные листья и плоды. Листья также менее рассеченные и похожи на листья H .sosnowskyi .

По непонятным причинам, И. Манденова не представила число видов Heracleum во втором издании А.А. Гроссгейма «Флора Кавказа», который был подготовлен Софьей Георгиевной Тамамшян. С.Г. Тамамшян в целом следует концепции И. Манденовой, но рассматривает H . s osnowskyi как синоним H.wilhelmsii, а Н.grossheimii как синоним H .mantegazzianum… »

Вот несколько ссылок на работы Иды П. Манденовой. Сами работы мы пока не читали, но обязательно найдем и выложим.

Рекомендуем посетить раздел «Литература о борщевике» (статьи, доклады, презентации о борщевиках).

Об интродукции борщевика

Инициаторами введения в культуру борщевика Сосновского являются сотрудники Поярно-альпийского ботанического сада Кольского филиала АН СССР (А.Н. Аврорин, А.А. Марченко), ленинградские учёные (В.Н. Соколов, И.Б. Сандина, П.Ф. Медведев), учёные Коми филиала АН СССР (П.П. Вавилов, К.А. Моисеев, Е.С. Болотова), белорусские исследователи (Н.В. Смольский, А.К. Чурилов) и др. (Александрова, 1971).

История внедрения и география распространения борщевика Сосновского

Борщевик Сосновского впервые был описан в 1944 г. Это выносливые растения хорошо произрастающие в холодном климате. На северо-западе России, он впервые был интродуцирован в 1947 г. Как кормовое растение его вводили в Латвии, Эстонии, Литве, Беларусии, Украине, бывшей ГДР (Nielsen et al, 2005). В России первый образец был собран в гербарий в 1948 г. в районе Серпухово, Московская область. До 1970-х годов борщевик Сосновского отмечали редко, но позже, вид получил широкое распространение (Игнатов и др. 1990). В ботанических садах растение культивировали как декоративное (Бялт, 1999; Григорьевская и др., 2004).

В Польше борщевик появился во второй половине 20 века. В 1958 году исследования, направленные на определение свойств борщевика Сосновского началась в ботаническом саду Медицинской академии г.Вроцлава (Kosteczka-Mądalska, 1962; Kosteczka-Mądalska, Bańkowski, 1963). Опытные участки заложили в районах с большим количеством осадков. В южной части Польши эти исследования проводили в Закопане (Lutyńska, 1980; Walusiak, 2005; Wrobel, 2008).

В Латвии борщевик культивировали в качестве кормового растения, в 1948 г. были созданы экспериментальных сельскохозяйственные фермы. В 1956 году Е. Eihe описал борщевик как кормовое растение (Gsvrilova, Rose, 2005), а с 1960 г. начали активное выращивание борщевика (Laiviņš, Gavrilova, 2003). В некоторых регионах Латвии растение культивировали как декоративное, медонос или как корм для птиц (семена).

В Эстонии первое сообщение о борщевике Сосновского сделано в 1957 г. Растение вводили как силосное и медоносное. К 1980 г. плантации борщевика были существенно расширены (Linnamägi, перс. сообщение).

В Литве растение ввели в 1950 г. (Nielsen еt al, 2005). Первый экземпляр в гербарии был собран значительно позже, в 1987 г. (Gudžinskas 1998).

В странах Балтии к концу 20-го века борщевик занимает значительные площади и в 1980-х годах впервые рассматривается как вредный сорняк. В 1986 году в Латвии (Rasiņš 1986) и 1987 г. в Эстонии борщевику присвоили статус агрессивного сорняка. Борщевик Сосновского произрастает в Германии (Nielsen et al. 2002; Jahodová et al, 2007b, Lambdon et al, 2008), в Венгрии показано несколько «точек распространения» (Lambdon et al, 2008). В северных странах вид известен только в Дании (Fröberg, 2009).

Борщевик на Сахалине

Борщевик Сосновского был завезен на остров Сахалин в 1962 г. для создания высокопродуктивной силосной культуры с целью улучшения кормовой базы сельскохозяйственных животных. Уже в первые годы интродукции борщевика Сосновского были замечены некоторые вредные для человека свойства (появление ожогов на коже при соприкосновении с наземными частями растений) и интенсивное распространение в пределах небольшого экспериментального участка. Никаких специальных мер по ограничению его распространения после завершения интродукционной тематики принято не было. И борщевик Сосновского далеко «вышел» за пределы опытных делянок. Он покрывает значительные территории вокруг института, а также произрастает на полях Сахалинского научно-исследовательского хозяйства (где также внедрялся в качестве новой силосной культуры) и на территории Сахалинского ботанического сада (семена попали при переносе коллекций растений с экспериментального участка СахКНИИ). Он отмечается по обочинам автодорог и окраинам полей, а также в городах и поселках в Анивском, Корсаковском, Долинском и Холмском районах. На используемых сельскохозяйственных землях (пашня) борщевик не закрепляется, внедрения борщевика в лесные сообщества на современном этапе тоже не отмечено. Теперь в лаборатории приходится вести исследование биологических особенностей этого вида с целью искоренения борщевика на захваченных им территориях или хотя бы эффективного сдерживания его дальнейшего распространения (Смирнов, 2006).

Фотофакты о борщевике и не только

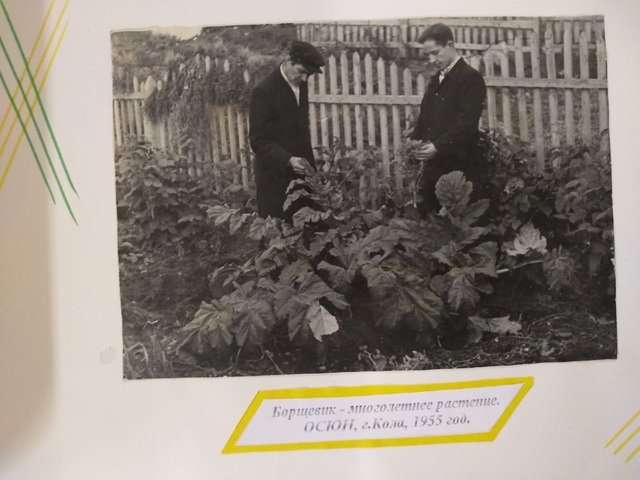

Рис.1. Организатор и первый директор Института биологии Коми НЦ УрО РАН чл.-корр. АН СССР, акад. ВАСХНИЛ П.П. Вавилов (крайний слева), ……. (в центре), Н.В. Чебыкина (справа) из лаборатории физиологии растений ИБ.

Рис.3. Борщевик Лемана на шестой год жизни (Биостанция Коми филиала АН СССР) (Моисеев, 1969).

Рис.4. Механизированная уборка борщевика Сосновского (Агробиологические ресурсы…, 1999).

Источник

Борщевик — откуда появился в России ядовитый сорняк и кто виноват

Откуда в России появился борщевик — кто и главное зачем его завез? Всех волнует история жуткого борщевика, некоторые даже предполагают, что кто-то (ученые?) борщевик придумал и вывел. Однако, борщевик Сосновского — история грустная и поучительная. И очень важная для осознания.

История появления борщевика Сосновского в России начинается в трудное послевоенное время, когда страна нуждалась в быстром подъеме сельского хозяйства. Для поголовья скота требовался сочный витаминный корм, дающий хороший урожай и неприхотливый при возделывании.

Интересный факт о борщевике — история состоит в том, что изначально это растение имело четко очерченный ареал произрастания и не могло распространиться за его пределы. Именно вмешательство человека кардинально изменило ситуацию. Вот какой урок преподал борщевик Сосновского человеку — не стоит относиться к природе без должного уважения.

Быстрая навигация

Откуда появился борщевик в России

В середине 1940-х руководители СССР узнали, что в странах Северной Америки кормят скот растением огромных размеров — сочным и калорийным. Узнали и дали распоряжение: найти такое же для нас, завезти, вывести, адаптировать к местным условиям.

Родина борщевика Сосновского (это один из видов борщевика, всего насчитывают

40 видов этого растения и плюс несколько очень схожих) — горные районы Кавказа и Турции. Именно на здешний борщевик обратили своё внимание учёные, работавшие по заказу руководства Советского Союза. В Википедии указывают даже точное место происхождения борщевика, взятого для включения в государственное испытание — окрестности города Нальчик (Кабардино-Балкарская республика). Датируется это событие 1951-1952 гг.

Борщевик Сосновского — эндемик Кавказа. Изначальный ареал его обитания — между Черным и Каспийским морями на высотах 1500 — 2300 м.

Мощное, значительных размеров, выносливое и быстро растущее растение хорошо произрастало в холодном климате и поэтому обитало в горных районах, самостоятельно не выходя за пределы среды своего естественного обитания. До интродукции борщевика на другие территории никаких проблем с его распространением не было, был природный баланс.

Так, растение открыли в Грузии, а для использования в качестве силосной культуры семена взяли на территории Кабардино-Балкарии, откуда и привезли борщевик в Россию. Так, местом происхождения борщевика (нашего, российского, захватывающего регионы РФ) — можно считать Кабардино-Балкарскую Республику.

Перед учёными, работавшими над проектом, стояла задача найти идеальную силосную культуру для сельского хозяйства. Однако получилось, что таким образом борщевик превратился в захватчика.

Борщевик Сосновского — история появления

Само растение борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi Manden) в 1944 году впервые обнаружила на Кавказе, выделила в новый вид и описала Ида Манденова (принятое сокращение Manden — именно оно стоит в окончании названия растения).

Она работала в Тбилиси и в Ленинграде (Ботанический институт им. В.Л. Комарова), описанный ею гигантский сорт борщевика был в 44-м найден на территории Грузии. Новому сорту борщевика Ида, будучи ученицей исследователя Кавказской флоры — Дмитрия Ивановича Сосновского (1885-1953 гг), дала название в его честь. Так появился новый биологический таксон — борщевик Сосновского.

«Таксон — группа организмов (в частности, растений — прим. ред.), связанных той или иной степенью родства и достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга — вид, род, семейство и т.д.»

Кто завез борщевик в Россию, когда и зачем

Позднее, этот же сорт борщевика взяли в предгорьях Нальчика и привезли в Россию для использования в программе культивирования силосной культуры. Если в Википедии мы видим даты 1951-1952 гг, то в работе латвийского ученого Nora Kabuce (источник — www.nobanis.org) упоминается, что впервые борщевик Сосновского был интродуцирован в 47-м, в Северо-Западной части РФ. Эти даты также подтверждают сотрудники Полярно-ботанического сада-института (ПАБСИ), где проводились первые опыты по адаптации растения к жизни в условиях северного климата.

Оксана Гондарь, зам.директора по научной работе ПАБСИ и кандидат биологических наук рассказывает, что несмотря на отсутствие документов известно, что работы в институте проводились с 1946 по 1953 гг.

Также известно, что над интродукцией разных видов борщевика велась работа в Институте биологии КОМИ научного центра УрО РАН (Сыктывкар), также в 50-е годы. Здесь исследовательская работа возглавлялась П.П. Вавиловым и К.А. Моисеевым, внимание которых также больше всего привлёк именно борщевик Сосновского. Ученые отмечали хорошую зимостойкость борщевика, высокую урожайность и сравнительно невысокие затраты на агротехническое возделывание.

Кроме вышеуказанных исследований, работа над проблемой культивирования борщевика велась по всему СССР — в Биологическом институте РАН (Ленинград), в Северо-Западном НИИ сельского хозяйства в Пушкине, в Институте Кормов в Московской области, а также в Житомире, Нарьян-Маре, Петрозаводске, Киеве, Минске и Ереване. Данные всех этих исследований говорили о том, что наилучшим местом для культивирования нового силосного сорта интродуцента борщевик Сосновского- являются Неченозёмная и Чернозёмная области России.

Существует легенда, что появление борщевика в России (если быть точными — в средней полосе и на Северо-Западе РФ) — это некая мифическая месть Сталина.

Если же обратиться к официальной истории — эта версия не поддерживается. Тем более, что работы по развитию направления продолжались и при Хрущеве, и при Брежневе.

Скорее всего идеей Сталина было решить послевоенные проблемы и обеспечить поголовье скота кормом, в связи с чем и последовало его личное указание привезти и культивировать борщевик как силосную культуру. Отсюда, вероятно, появилось народное название — «Трава Сталина».

Тем не менее, относительно «мести» — есть интересный момент, о нём читайте далее.

В 1951-м году этот процесс активизировали решения 35-го пленума секции животноводства Академии Сельскохозяйственных наук СССР. В те времена бразды правления в вопросах сельского хозяйства держал главный агроном Советского Союза — Трофим Денисович Лысенко (источник — история.рф), по мнению которого самым важным был посыл, что борщевик даст в 20 раз больше силосной массы. Ему никто не решился противоречить, даже несмотря на то, что к тому моменту уже были данные об опытах с борщевиком ученых из Германии и Норвегии, результаты которых никого не обрадовали.

История говорит о том, что главный агроном Трофим Лысенко был человеком очень жестким, насаждающим собственные научные (и по некоторым данным псевдонаучные) теории, и нещадно уничтожающим противоречащих ему оппонентов. Так вот Сосновский, в честь которого получил название гигантский и ядовитый, обнаруженный в Грузинской ССР борщевик, — был оппонентом Лысенко.

Есть версия (источник — история.рф), что утвердив для внедрения вместо безопасных растений — ядовитый борщевик, Трофим Денисович хотел уничтожить Сосновского. Ведь очевидно, что вскоре опасность ситуации вскрылась бы, вот тогда можно было бы показать Сосновскому «кузькину мать».

Если верить этой версии об истории происхождения борщевика Сосновского как героя силосного проекта СССР — то скорее это не «месть Сталина», а «месть Лысенко». Однако, кто знает как Лысенко был взаимосвязан со Сталиным.. В результате, месть провалилась — т.к. Дмитрий Сосновский умер в 1953-м, а вот борщевик живет и здравствует, продолжая захватывать всё новые территории.

Итак, с этого момента, то есть с середины XX-го века, борщевик Сосновского начинает свою историю в России как многолетняя кормовая силосная культура и её начинают массово сеять и возделывать на территории РСФСР. Кормовому борщевику Сосновского дали отдельное имя — «Северянин».

История интродукции борщевика в за пределами РСФСР

Использовать гигантский сорняк для корма животных пытались во многих странах, обратив внимание на письменные свидетельства XIX — XX веков, в которых упоминается, что им питались олени, туры, медведи, лоси, зубры, а также овцы, козы и коровы. В Монголии, к примеру, скотоводы выхаживали с помощью борщевика скот (кроликов или животных крупнее), ослабевший после зимы.

В некоторых странах Европы, в частности в Норвегии изучали другой вид гигантского борщевика — борщевик Мантегацци. Это растение превосходит кавказский борщевик по размерам и зелёной массе и было очень привлекательно использовать его в кормовой базе. Однако, уже к середине столетия европейские ученые сделали неутешительные выводы относительно соотношения плюсов и минусов использования борщевика в качестве силосной культуры.

Источник