Гемодиализ. Суть метода, показания и противопоказания

- почки

- мочеточник

- мочеиспускание

1. Общие сведения

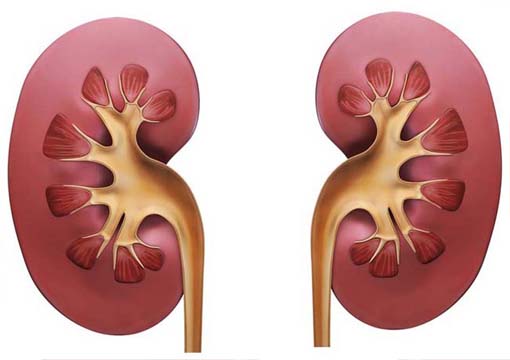

Гемодиализ – процесс искусственного, производимого вне организма очищения крови. В норме эту функцию выполняют, как известно, почки; при их отказе или выраженной хронической функциональной несостоятельности ставится вопрос о подключении к аппарату «искусственная почка». Строго говоря, на сегодняшний день аппаратная фильтрация уже не является единственным методом компенсации почечной недостаточности: разработаны и практикуются также методы перитонеального и кишечного диализа, однако ниже рассматривается именно первый, ставший уже классическим тип гемодиализа.

Со времен древнейшей медицины существовала идея о том, что исцеление некоторых (а то и всех) болезней требует очищения биологических жидкостей – крови, желчи, «флегмы» и т.д. Однако бесчисленные способы такого очищения, применявшиеся в различных культурах, не имели никакого отношения к реальным биохимическим и биофизическим процессам в организме человека. Лишь с середины ХIХ века появляются фундаментальные работы по осмотической диффузии жидкостей, ставшие отправной точкой на пути к созданию аппаратов искусственной фильтрации. Первые опыты на животных были поставлены в начале ХХ века, однако понадобилось еще около 60 лет, чтобы решить три основные проблемы гемодиализа: достижение достаточной эффективности фильтрующего элемента, создание «многоразового», используемого по мере необходимости доступа к контуру кровообращения и предотвращение коагуляции (свертывания) крови в процессе очистки.

2. Суть метода

Искусственная почка даже сегодня, на фоне неостановимой тенденции к технологической миниатюризации, представляет собой достаточно габаритное и весьма сложное устройство. Доступ в естественную гемодинамическую систему осуществляется через специальную венозно-артериальную фистулу, которая после применения аппарата закрывается до следующего цикла гемодиализа. Необходимую скорость потока крови обеспечивает прецизионная насосная станция с электронным манометрическим контролем, средствами изоляции крови от воздуха, устройством контролируемой подачи антикоагулянта и т.д. Собственно фильтрация осуществляется в многослойной осмотической мембране, пропускающей жизненно важные компоненты крови и задерживающей отработанные, вредоносные, шлаковые соединения. Состав гемодиалитического раствора подбирается с таким расчетом, чтобы в ходе процедуры восстанавливался природный кислотно-щелочной и электролитный баланс.

Несмотря на значительную методологическую и технологическую сложность процесса, для самого пациента процедура гемодиализа в настоящее время вполне терпима – настолько, что человек может читать, работать с компьютером и т.д. Возможные дискомфортные ощущения в большинстве случаев ограничены чувством слабости, тошноты и т.п., однако данная симптоматика по мере необходимости легко купируется гемодиализной бригадой.

Разработаны различные методики гемодиализа, применяемые в тех или иных клинических ситуациях. По показаниям производится стационарный, амбулаторный и домашний гемодиализ. Последний режим искусственной фильтрации вполне допустим, технически возможен (компактные портативные аппараты «искусственная почка» сегодня производятся серийно), а в ряде случаев и предпочтителен, однако здесь сказывается один из главных недостатков метода: очень высокая стоимость, кардинально снизить которую пока не удается.

Периодичность, интенсивность и продолжительность гемодиализа назначается, разумеется, в строго индивидуальном порядке, однако более-менее стандартной можно считать частоту 3 раза в неделю по 2-4 часа (в домашних условиях гемодиализ производится, как правило, несколько чаще).

3. Показания и противопоказания

Общим критерием жизненной необходимости гемодиализа является функционирование почек на уровне не более 15% от естественной нормы. К столь грубой почечной недостаточности приводят многие хронические нефрологические заболевания (гломерулонефрит, ишемическая нефропатия и пр.), однако показания к искусственной фильтрации крови возникают и в случаях острой почечной недостаточности – например, при тяжелых интоксикациях (в т.ч. медикаментозных), грубых нарушениях электролитного баланса, выраженных локальных и генерализованных отеках, уремии и т.п.

Следует понимать, что в случаях хронической прогрессирующей почечной недостаточности гемодиализ выступает лишь паллиативной, симптоматической, временной мерой; в подобных ситуациях его целью является поддержание жизнеспособности организма (и, по возможности, обеспечение приемлемого качества жизни) в ожидании донорского материала для трансплантации почек.

Противопоказания

Аппараты «искусственная почка» постоянно и интенсивно совершенствуются. Вместе с тем, очевидно, что такого рода вмешательство в сложнейшие природные процессы по определению не может быть абсолютно безопасным и безвредным. При назначении гемодиализа всегда приходится учитывать риск возможных осложнений со стороны сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной систем, что обусловливает ряд абсолютных противопоказаний к этой процедуре. Так, гемодиализ не назначают лицам старше 80 лет (для пациентов с сахарным диабетом возрастной предел – 70 лет), больным с хроническими гепатитами, инкурабельными онкологическими процессами, легочной и сердечной недостаточностью (особенно с инфарктом в анамнезе), заболеваниями крови, психическими расстройствами. Существует также ряд относительных противопоказаний (выраженная гипотония, риск внутренней геморрагии, туберкулез и пр.).

4. Эффективность и прогноз

Как указано выше, методология и аппаратное обеспечение гемодиализа продолжают развиваться; в силу достигаемого терапевтического эффекта, на сегодняшний день эта процедура является уже рутинной для большинства специализированных нефрологических центров. Вместе с тем, какие-либо усреднения в данном случае едва ли корректны, поскольку реальные клинические ситуации слишком многообразны и зависимы от множества индивидуальных факторов (в частности, от соблюдения пациентом строгой диеты, особого режима суточного потребления жидкости и других врачебных предписаний). В западной литературе, однако, приводятся данные об успешном долгосрочном применении аппаратов «искусственная почка» – общая продолжительность курсов гемодиализа может достигать 30-50 лет.

Источник

Эволюция искусственной почки: можно чистить кровь во сне

13-14 ноября 2018 г. в Республиканской больнице пройдет обучение перитонеальному диализу от главного нефролога Самарской области Андрея Шерстнева. Приезд гостя приурочен к открытию на базе РКБ им. Н.А.Семашко Республиканского нефрологического центра. Андрей Владимирович проведет в операционной Республиканской больницы мастер-класс для врачей-урологов по установке пациенту катетера для перитонеального диализа

На следующий день совместно с врачами-нефрологами буден запущен циклер — автоматизированная система перитонеального диализа.

Число пациентов с хронической почечной недостаточностью в Бурятии растет стремительными темпами. Только за 9 месяцев 2018 г. на диализ впервые пришли 66 пациентов, таким образом увеличив число больных до 488 человек. Для сравнения в 2009 году, то есть десять лет назад, в регистре республиканских больных, страдающих хронической почечной недостаточностью различных стадий, значилось 115 больных.

Перитонеальный диализ позволяет пациенту самостоятельно проводить очистку крови в домашних условиях и не обращаться три раза в неделю для проведения гемодиализа в специализированных центрах. Больные освобождаются, становятся социально активными, могут работать, учиться и отдыхать вдали от диализных центров. Хорошо и родственникам – им не нужно решать проблему с транспортировкой своих больных. Это особенно актуально для нашей большой Бурятии с дальними районами.

О здоровье почек говорят мало, а их заболевания могут до определённой стадии никак себя не проявлять. Тем не менее, если развивается почечная недостаточность, то есть органы не справляются со своей задачей, человек оказывается в очень опасной ситуации: организм не успевает очищаться и интоксикация может быстро привести к гибели.

Если почки перестали служить человеку, врачи назначают диализ или рекомендуют трансплантацию органа. Пугаться ни того, ни другого не следует. Это вовсе не приговор, а лишь жизнь по новым правилам.

Диализ сегодня – это просто неотъемлемая часть образа жизни человека с тяжёлым заболеванием почек. Люди, которым показана эта процедура, точно так же, как и все остальные, работают, путешествуют, наслаждаются жизнью. Жизнь человека на диализе отличается лишь тем, что она более регламентирована: ведь отменить проведение этой медицинской манипуляции или перенести её на другой день нельзя.

Несмотря на некоторые неудобства такой жизни, сами нефрологи говорят, что их специальность – самая счастливая. Ведь в их распоряжении есть искусственная почка – система, которая может прекрасно функционировать многие годы, причём уровень обеспечения таких больных, в отличие от всех остальных, достаточно высок.

Перитонеальный диализ (ПД), гемодиализ и пересадка почки – три вида заместительной почечной терапии (ЗПТ), которые можно комбинировать и которые позволяют человеку жить после того, как вследствие заболевания почки – жизненно важный орган – не могут работать полноценно. Нужно учитывать, что все эти методы ЗПТ не могут излечить заболевание почек, а только поддерживают жизнь на протяжении многих лет.

Перитонеальный диализ (ПД) пациент проводит сам дома, используя в качестве диализной (очищающей) мембраны свою перитонеальную мембрану — брюшину. Брюшина выстилает брюшную полость и опоясывает находящиеся в ней органы, ее площадь примерно два квадратных метра. Благодаря хорошему кровообращению брюшина является эффективной, натуральной мембраной для фильтрации, у которой с одной стороны остается кровь, а с другой – со стороны брюшной полости – выводятся лишние вещества, минералы и вода. Чтобы вещества перемещались через брюшину, в брюшную полость через постоянный вшитый катетер вводится и регулярно меняется специальная жидкость для диализа (диализат). Поскольку в вводимом диализате концентрация веществ меньше, чем в крови, ненужные метаболиты (креатинин, мочевина и др.) и электролиты (калий, фосфор, натрий) через фильтрующую мембрану брюшины перемещаются (диффузия) в сторону меньшей концентрации, т.е., в диализат. А чтобы очистить организм от лишней воды, диализат содержит вещества, которые создают более высокое осмотическое давление, чем в крови. Обычно это глюкоза в более высокой концентрации, но также аминокислоты или полиглюкоза. Тогда лишняя вода из крови движется в сторону более высокого осмотического давления – в диализат в брюшной полости. Этот процесс убирания воды называется ультрафильтрацией. Через несколько часов (1–8 ч.) нахождения в брюшной полости диализат выводится через постоянный катетер, и таким образом вместе с лишней водой выводятся метаболиты (мочевина, креатинин, калий и др.). Далее в брюшную полость вводится свежий диализат, и процесс повторяется.

При перитонеальном диализе можно добиться практически нормализации водного обмена и питания. Этот метод позволяет пациентам жить с очень небольшими ограничениями в диете и водном режиме. У больных нет столь выраженной анемии, как у пациентов на гемодиализе, страдающих от потери крови, неизбежной при этом виде лечения.

Перитонеальный диализ обладает явными преимуществами перед гемодиализом для большинства пациентов в качестве первого метода заместительной почечной терапии:

— позволяет вести независимый образ жизни, оставляя время для работы по специальности, для путешествий, для активного отдыха, не привязывая пациента к диализному центру;

— способствует сохранению остаточной функции почек;

— замедляет прогрессирование сердечно-сосудистой патологии;

— уменьшает заболеваемость вирусными инфекциями (гепатит и т.п.);

— меньше ограничений в диете;

— ПД является лучшим выбором для большинства пациентов с сахарным диабетом;

— пациенты на ПД имеют лучшие шансы на удачную трансплантацию почек в последующем.

Существует также автоматизированный перитонеальный диализ, проводится он в ночное время, пока пациент спит. Для этого используется специальный аппарат — циклер, который после подключения самостоятельно проводит процедуру в установленном режиме. Циклер очень прост и удобен в использовании, после подключения и начала работы, пациент спокойно спит всю ночь, а его организм очищается от шлаков и избытка жидкости. Преимущество в том, что у многих пациентов день может быть «сухим», т.е. без обменов, с возможностью работать, учиться или заниматься спортом.

Источник

Осложнения на процедурах гемодиализа

Гемодиализ – это процедура, которая позволяет очищать организм пациента с нарушенной работой почек от лишней жидкости и токсинов. При острой или хронической почечной недостаточности почки не способны выводить воду и продукты метаболизма белка — мочевину и креатинин, поддерживать стабильный уровень калия, фосфора, кислотно-щелочного равновесия организма. В этом случае необходимо экстракорпоральное, т.е. внепочечное, удаление ненужных веществ.

Средняя продолжительность жизни больных, находящихся на программном гемодиализе составляет более 10−15 лет. Имеются случаи, когда пациенты проживали более 20-ти лет. В любом случае, проведение гемодиализа представляет собой серьезную процедуру и сопряжено с развитием ряда осложнений. Все они условно разделяются на ранние и поздние. Первые связанны с самой процедурой гемодиализа. Вторая группа осложнений является результатом течения хронической почечной недостаточности. Так же к последней категории можно отнести осложнения, возникающие после нескольких лет проведения процедур.

Дизэквилибриум синдром — характеризуется потерей пространственной ориентации и невозможностью удерживать тело в вертикальном положении. Дизэквилибриум синдром возникает при начале диализного лечения и выраженной уремии. Основывается на отеке мозга и разницей осмолярности ликвора и крови. Сопровождается вначале тошнотой, рвотой, возбуждением, в последующем потерей сознания, судоргами. В большинстве случаев, после проведения соответствующей медикаментозной терапии, данный синдром купируется.

Снижение артериального давления или гипотензия. Возникает у каждого третьего пациента на первом году проведения процедур. Возникает в результате снижения объема циркулирующей крови по причине быстрого удаления жидкости из крови, что приводит к понижению АД.

Снижение АД может быть связано с недостаточной вазоконстрикцией (перегретый диализирующий раствор, прием пищи -полнокровие внутренних органов, ишемия тканей, нейропатия -например, при сахарном диабете).

Также падение АД может быть связано — с диастолической дисфункцией миокарда вследствие гипертрофии левого желудочка, ишемической болезни сердца и др., с низким сердечным выбросом. Плохая сократимость миокарда может быть вследствие возраста, гипертензии, атеросклероза, кальцификации миокарда, поражения клапанов, амилоидоза и т.д. К редким причинам гипотонии относятся: тампонада сердца, инфаркт миокарда, скрытые кровотечения, септицемия, аритмия, реакция на диализатор, гемолиз, воздушная эмболия.

Лихорадка и озноб. Могут возникать вследствии бактериальных инфекций у диализных больных, наблюдаются чаще, чем в общей популяции, прогрессируют быстрее, разрешаются медленнее.

Бактериальные инфекции могут быть связаны с сосудистым доступом. Источником бактериемии в 50-80% случаев являются инфекции временного сосудистого доступа (имеет значение время использования катетера). Могут быть инфекции постоянных сосудистых доступов (частота инфицирования AV-фистул ниже, чем AV-протеза).

Также лихорадка может быть обусловлена пирогенными реакциями.

Неврологические расстройства: нарушение равновесия, головокружения вплоть до тошноты и рвоты. Возникают как результат колебаний артериального давления.

Синдром водно-электролитных нарушений: слабость, головные боли, тошнота, судороги.

Аллергические реакции на диализирующий раствор и применяемые во время процедуры антикоагулянты.

Острый гемолиз и развитие анемии.

У больных на гемодиализе (ГД) имеется множество причин возникновения кожного зуда. Накопление в крови уремических токсинов, контакт с синтетическими материалами во время процедуры ГД, использование значительного количества медикаментов, кожные изменения, склонность к инфекциям, частые психические нарушения создают фон для появления уремического зуда.

Уремический зуд наблюдается у 50-90% больных на ГД и перитонеальном диализе. У 25-33% зуд появляется до начала диализного лечения, у остальных — на ГД, обычно через 6 месяцев от его начала. Большинство исследователей не отмечали нарастания частоты и усиления зуда при длительном лечении ГД, однако есть и данные о влиянии длительности лечения . У больных на перитонеальном диализе зуд встречается несколько реже.

Уремический зуд может быть периодическим и постоянным, локальным и генерализованным. Интенсивность его варьирует от периодического дискомфорта до вызывающего беспокойство в течение всего дня и ночи. 25-50% больных жалуются на генерализованный зуд, остальные — на зуд преимущественно в области спины, предплечий (больше фистульной руки). Выявлена определенная цикличность изменений интенсивности зуда с максимумом во время сеанса ГД, уменьшением на следующий день и усилением при двухдневном перерыве между сеансами ГД.

У части больных (25%) зуд отмечается только во время или сразу после сеанса ГД, а еще у 42% больных зуд достигает максимальной интенсивности в это время. Усиливать интенсивность зуда могут состояние покоя, жара, сухость кожи, потливость, уменьшать — активность, сон, горячий или холодный душ, холод.

Кожный зуд является частым осложнением течения хронической почечной недостаточности и диализной терапии. Существует множество возможных причин развития зуда. Вследствие этого зачастую невозможно определить, какой фактор или группа факторов являются пусковыми.

2.Реакция на диализатор

3.Уремическая (смешанная) полинейропатия

5.Аллергия на медикаменты(гепарин)

6.Хронический гепатит с холестатическим компонентом

Основой лечения кожного зуда является моделирование адекватной диализной программы, строгое соблюдение гипофосфатной диеты и рекомендаций по медикаментозной коррекции нарушений кальций-фосфорного обмена, исключение из терапии медикаментов, являющихся возможной причиной лекарственной аллергии. Кроме того, нельзя забывать о лечении сопутствующей соматической патологии и кожных заболеваний различной этиологии.

Синдром «беспокойных ног»(СБН) – субъективная жалоба, которая не может быть уточнена объективными исследованиями. Наблюдается у пациентов с уремией, железодефицитом и при беременности. Пациенты испытывают непреодолимое желание совершать движения ногами, усиливающееся в покое и ночью. Данный синдром наблюдается у 6,6 — 62% пациентов, получающих гемодиализ длительный срок, и у этой группы больных наблюдается более высокая смертность.

Патогенез развития связан с дисфункцией субкортикальных областей мозга, с нарушением обмена железа и дофамина. Также могут играть роль анемия,гиперфосфатемия и психологические факторы.

Все эпизоды синдрома «беспокойных ног» делятся на две группы, в зависимости от причины возникновения. Соответственно им выделяют:

первичный (идиопатический) синдром беспокойных ног;

вторичный (симптоматический) синдром беспокойных ног.

Вторичный синдром «беспокойных ног» является следствием ряда соматических и неврологических заболеваний, устранение которых ведет к исчезновению симптомов. Среди таких состояний чаще встречаются:хроническая почечная недостаточность (до 50% всех ее случаев сопровождаются синдромом беспокойных ног);анемия из-за дефицита железа в организме; сахарный диабет; недостаточность некоторых витаминов (В1, В12, фолиевой кислоты) и микроэлементов (магния); амилоидоз; ревматоидный артрит; криоглобулинемия; болезни щитовидной железы;алкоголизм;нарушение кровоснабжения нижних конечностей (как артериальные, так и венозные проблемы); радикулопатии; рассеянный склероз; опухоли и травмы спинного мозга.

Терапия вторичного СБН базируется на лечении причинного заболевания.

Инфекционные. Гепатиты и некоторые другие неспецифические инфекции.

Обменные нарушения. Среди них на первом месте стоит развитие амилоидоза почек.

Анемия. Как результат отсутствия в крови эритропоэтина, который в норме вырабатывается почками.

Развитие артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия у диализных больных наблюдается очень часто: более чем у 80% перед началом терапии диализом, у 60% больных, длительно находящихся на гемодиализе, у 30% больных на перитонеальном диализе. Причины АГ при этом следующие:

задержка натрия и воды вследствие снижения почечной экскреции;

наличие артериовенозной фистулы у больных на гемодиализе и обусловленное этим состояние гиперциркуляции;

анемия и связанное с этим повышение сердечного выброса;

активация симпатоадреналовой системы;

повышение уровня эндогенных вазоконстрикторных факторов (эндотелина-1, адреномедуллина, ингибиторов Nа+K+-АТФазы) и снижение уровня вазодилататоров (NO, сосудорасширяющих простагландинов);

увеличение содержания внутриклеточного кальция вследствие избытка паратиреоидного гормона;

ночная гипоксемия, апноэ во сне.

Вместе с тем, это не означает, что все перечисленные осложнения должны в обязательном порядке быть у каждого пациента. Современные аппараты «искусственная почка», квалифицированный персонал позволяют проводить процедуры гемодиализа наиболее физиологично и с минимальными осложнениями.

Источник