Чем вывести кальций с крови

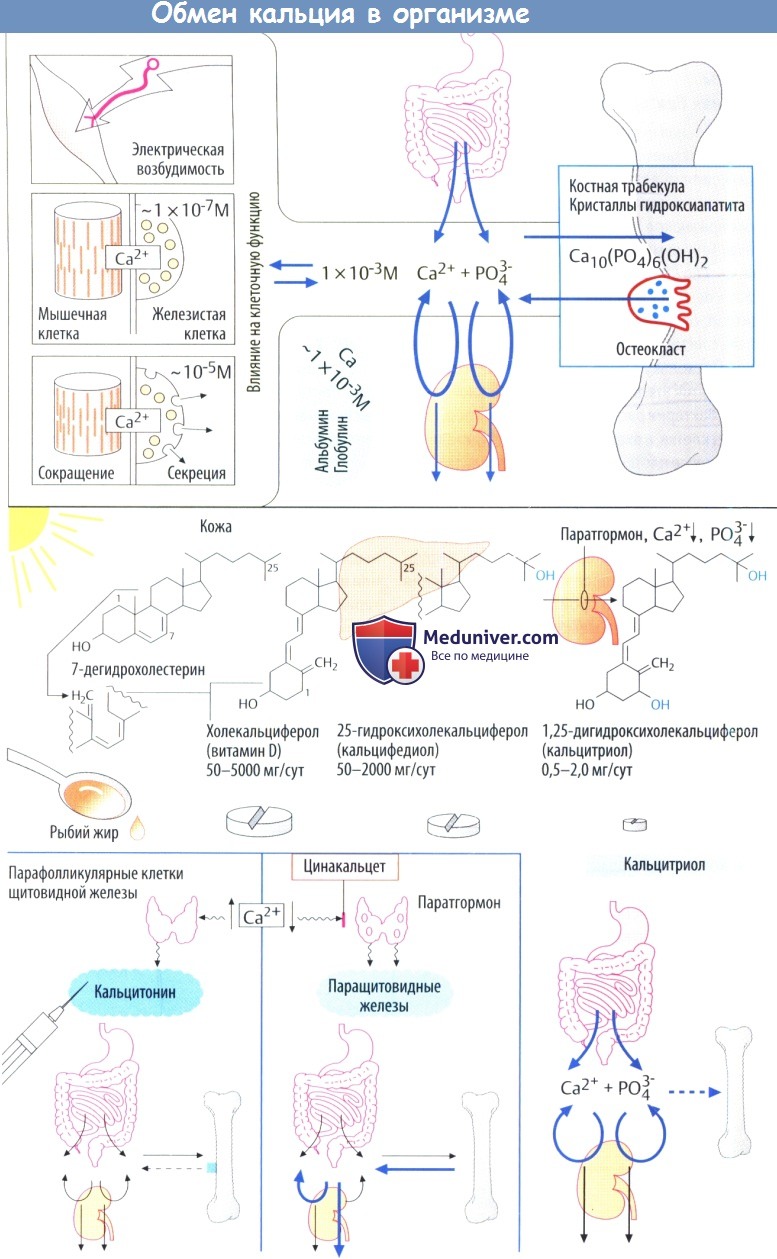

В покое внутриклеточная концентрация свободных ионов Са 2+ сохраняется на уровне 0,1 мкмоль/л. Во время возбуждения временное повышение концентрации до 10 мкмоль/л вызывает сокращение мышечных клеток (электромеханическое сопряжение) и секрецию железистых клеток (электросекреторное сопряжение).

Клеточное содержание Са 2+ находится в равновесии с внеклеточной концентрацией (1000 мкмоль/л), как и связанная с белком фракция Са 2+ в плазме. Са 2+ может кристаллизироваться с фосфатом до образования гидроксиапатита, т. е. минеральной кости. Остеокласты представляют собой фагоциты, которые мобилизуют Са 2+ за счет резорбции кости.

Небольшие изменения внеклеточной концентрации Са 2+ влияют на функцию органов. В результате значительно повышается возбудимость скелетных мышц при уменьшении Са 2+ (при гипервентиляционной тетании). В организме есть три гормона, поддерживающих постоянную внеклеточную концентрацию Са 2+ .

Витамин D. Биологически неактивная форма витамина D (холекальциферол) образуется в коже из дегидрохолестерина при УФ-облучении. При недостаточной инсоляции основным источником становится пища, причем особенно много его содержится в рыбьем жире. Метаболически активный кальцитриол является результатом двух успешных реакций гидроксилирования: в печени в положении 25 (=> кальцифедиол) и в почках в положении 1 (=> кальцитриол).

1-гидроксилирование зависит от уровня гомеостаза Са 2+ и стимулируется паратгормоном, который вызывает снижение уровня Са 2+ и фосфата. Кальцитриол стимулирует кишечное всасывание и почечную реабсорбцию Са 2+ и фосфата. В результате повышения концентрации в крови Са 2+ и фосфата все больше ионов откладывается в кости в виде кристаллов гидроксиапатита. Дефицит витамина D приводит к недостаточной минерализации костей (рахит, остеомаляция). Витамин D используется в качестве заместительной терапии: при заболеваниях печени показан кальцифедиол, при заболеваниях почек — кальцитриол.

Передозировка может вызывать гиперкальциемию с отложениями кальциевых солей в тканях (в частности, в почках и кровеносных сосудах) — кальциноз.

Полипептид паратгормон высвобождается из паращитовидных желез при падении уровня Са 2+ в плазме. Он стимулирует остеокласты, что приводит к повышению резорбции костей. В почках он стимулирует реабсорбцию Са 2+ при увеличении экскреции фосфата. Поскольку снижается концентрация фосфат в крови, меньшее количество Са 2+ переходит в минеральную кость. За счет стимуляции образования гормона витамина D паратгормон оказывает прямое действие на захват Са 2+ и фосфата в тонкой кишке.

При дефиците паратгормона витамин D может использо ваться в качестве замещающего средства, который в отличие от паратгормона эффективен при введе нии внутрь. Терипаратид — рекомбинантное укоро ченное производное паратгормона, содержащее уча сток, необходимый для связывания с рецепторами Он используется при лечении остеопороза в постме нопаузе и стимулирует образование костей. Хотя данный эффект кажется парадоксальным в сравнении с гиперпаратиреозом, он, очевидно, связан с особым режимом дозирования: п/к инъекция 1 раз в сутки создает квазипульсирующую стимуляцию.

Цинакальцет подавляет активность паращитовидных желез за счет аллостерического повышения чувствительности рецепторов к внеклеточному Са 2+ . Он используется при лечении гиперпаратиреоза.

Полипептид кальцитонин секретируется С-клетками щитовидной железы во время угрожающей гиперкальциемии. Он снижает повышенный уровень Са 2+ в плазме за счет ингибирования активности остеокластов. Используется при гиперкальциемии и остеопорозе. Примечательно, что инъекция кальцитонина может вызывать устойчивый обезболивающий эффект при болезнях костей (болезнь Педжета, остеопороз, опухолевые метастазы) или синдроме Зудека.

Гиперкальциемию можно устранить путем введения:

1) 0,9% раствора NaCI с фуросемидом (при необходимости) => почечная экскреция

2) кальцитонина клодроната (бисфосфоната), ингибирующего остеокласты => мобилизация Са 2+ из костей;

3) глюкокортикоидов.

Учебное видео расшифровки биохимического анализа крови

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «фармакология»

Источник

Гиперкальциемия (гипокальциемия)

«Лишний» кальций, как и его недостача, не несет пользу для организма, вызывая патологии внутренних органов. Кальций относится к важнейшим «строительным» элементам, благодаря которому регулируются различные процессы в организме. Основная доля участвует в развитие скелета, в росте зубов, ногтей, волос.

Гиперкальциемия — повышенное содержание кальция может вызвать сбой в работе желудка, почек (снижение клубочковой фильтрации), сердечной мышце, нервной системе.

Гипокальциемия – пониженное содержание свободного кальция в крови может быть вызвана эндокринными заболеваниями, среди которых гипопаратиреоз (псевдогипопаратиреоз), тиреотоксикоз, феохромоцитома и паратирокрининовая недостаточность. Негативное влияние оказывают метастазы при новообразованиях, болезни почек, поджелудочной железы, сепсис.

Важно определить причины как избытка, так и нехватки элемента.

Причины

Основными причинами гиперкальциемии являются избыток паратгормона в организме (гиперпаратиреоз), онкология и длительное употребление препаратов кальция.

Гипокальциемия практически всегда развивается на фоне недостаточности паратгормона, за выработку которого отвечает верхняя и нижняя паращитовидная железа. Взаимодействуя с гормоном кальцитонином (щитовидка), регулируется обмен фосфора и кальция в организме.

Избыток кальция в равной степени, как и недостача, развиваются при отклонениях в работе органов и систем.

Симптомы

Первые признаки гиперкальциемии могут быть незаметными, и только случайный анализ крови укажет на проблемы. Появление явных симптомов повышения кальция в крови зависит от длительности такого состояния, скорости развития, тяжести основного заболевания.

Эти симптомы проявляются со стороны основных систем организма: нервной, мышечной, пищеварительной, мочевыделительной, сердечно-сосудистой, болезней глаз и кожи. У больного ухудшается память, появляется заторможенность, сонливость, депрессивные состояния, слабость и боль в мышцах, синдром беспокойных ног по ночам, снижение аппетита, запоры, тошнота, рвотный рефлекс и отрыжка. Возможно снижение веса на фоне панкреатита, желчнокаменной болезни, язвы желудка с повышенной кислотностью. Развивается артрит и артроз, подагра.

Гипокальциемия часто сочетается и с недостатком калия, что приводит к избыточной возбудимости нейронов. Как следствие, возникают судороги мышц (плеч, кистей, гортани, мимических мышц). Нарушается и кожная чувствительность, возникают ощущения жжения или онемения. Развивается геморрагический синдром, который проявляется повышенной кровоточивостью. Свертываемость крови снижается. Возникают дистрофические изменения в тканях, дефекты зубов, ломкость ногтей, тусклость волос, сухость кожи, нередко нарушается сердечный ритм, развивается катаракта.

Диагностика

При обнаружении симптомов гипокальциемии необходимо обратиться к эндокринологу. Для постановки диагноза, как правило, назначаются: общий анализ крови и мочи, электрокардиография, денситометрия (анализ плотности костной ткани), МРТ внутренних органов.

При гиперкальциемии также выполняются анализы крови и мочи. Кроме того, при рентгенографии грудной клетки, черепа и конечностей можно обнаружить костные повреждения.

Лечение

Начальную стадиюгиперкальциемии, причиной которой является неумеренное употребление продуктов и лекарственных препаратов, содержащих кальций, то проблему незначительного увеличения количества кальция в организме человека помогут решить:изменение рациона питания в сторону снижения количества продуктов, содержащих большое количества кальция. Корректировка доз, замена или отказ от лекарственных препаратов, содержащих кальций. При здоровых почках достаточное употребление воды, лучше дистиллированной (не больше 2-х месяцев).

Если же гиперкальциемия развилась на фоне тяжелых заболеваний, то лечение направлено на основное заболевание и очищение организма от излишнего кальция. При нормальной работе почек, обычно кальций вымывают с помощью мочегонных средств и внутривенно вводимогофизраствора. При тяжелых состояниях проводят гемодиализ (очищение крови от продуктов распада). Если процесс усиленного вывода кальция из костей не удается остановить, то применяют гормональные препараты.

Основная задача при гипокальциемии – восполнить дефицит кальция в организме. Кроме того, лечения направляется и на устранение причины заболевания. Так, при гипопаратиреозе (недостатке паратиреоидного гормона) назначают гормональную терапию. Хроническая форма гипокальциемии лечится регулярным приемом кальция в таблетках и витамина D. Кроме того, принимаются меры для нормализации уровня магния, калия и белка в крови.

Источник

Кальциопенические состояния и их коррекция

Кальций (Са) — один из важнейших элементов в организме человека, особенности его метаболизма обусловливают физиологический гомеостаз и нормальное функционирование практически всех систем организма [1]. Наибольшее значение содержание и состояние метаболизм

Кальций (Са) — один из важнейших элементов в организме человека, особенности его метаболизма обусловливают физиологический гомеостаз и нормальное функционирование практически всех систем организма [1]. Наибольшее значение содержание и состояние метаболизма кальция имеет в детстве, пожилом возрасте, а также в период беременности [2].

Общие сведения о кальции. Кальций является самым распространенным элементом в теле человека, поэтому его относят к «макроэлементам». Организм взрослого в норме содержит примерно 25 000 ммоль (примерно 1000 г) кальция, из них 99% входят в состав скелета. Общее содержание минеральных веществ в человеческом организме — около 5% от массы тела, а на долю Са приходится почти треть от их общего количества [3].

По химическим свойствам Са относится к элементам, образующим прочные соединения с белками, фосфолипидами, органическими кислотами и другими веществами.

Функции Са. Кальций выполняет многочисленные функции в минеральном обмене, но этим его свойства не ограничиваются. Принято выделять следующие наиболее важные функции: участие в формировании и поддержании структуры костной ткани и зубов; активизация ферментных систем, обеспечивающих гемокоагуляцию и мышечное сокращение; участие в регуляции трансмембранного потенциала клетки, нервной и нервно-мышечной проводимости; поддержание сердечной деятельности; регуляция продукции и высвобождения гормонов и нейропептидов (нейромедиаторов); регуляция сосудистого тонуса; контроль всех этапов каскада свертывания крови; участие в важнейших метаболических процессах (гликогенолиз, глюконеогенез, липолиз и т. д.); функционирование в качестве «информационной» молекулы для многих ферментативных реакций; стимуляция секреторного и инкреторного процессов пищеварительных и эндокринных желез; pегуляция тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы; биологическая сигнализация об активации всех стадий клеточного цикла и транскрипции генов; регуляция процессов внутриклеточного метаболизма; обеспечение стабильности клеточных мембран; препятствование высвобождению медиаторов аллергического воспаления; выполнение пластической роли при формировании тканевых и клеточных структур; способствование клеточной адгезии; участие в формировании кратковременной памяти и обучающих навыков; активация апоптоза и транскрипционного аппарата клеток (кофактор эндонуклеаз, участвующих в деградации ДНК при апоптозе); важна роль кальция в иммунологической активности (активация лимфоцитов, в частности, бластная трансформация в ответ на стимуляцию митогенами) [1, 2, 3].

Абсорбция кальция. Всасывается из верхних отделов тонкого кишечника, чему способствуют витамин D, аскорбиновая кислота, лактоза и кислая среда.

Всасыванию Са препятствуют избыток щавелевой кислоты, фитиновой кислоты, жиров, пищевых волокон и фосфатов. Один из важнейших механизмов поддержания уровня Са в крови — его экскреция с мочой, зависящая от фильтрации минерала и реабсорбции в почках [1].

Регуляция метаболизма кальция. Гипокальциемия, независимо от вызвавших ее причин, сопровождается снижением экскреции Са. Предполагается, что уменьшение выведения Са с мочой может происходить за счет увеличения накопления минералов в костной ткани или других тканях организма.

На регуляцию содержания Са в крови оказывают влияние: гормоны (в первую очередь, паратиреоидный гормон (ПТГ) и кальцитриол); сывороточные белки; содержание фосфатов (РО 3- 4) в сыворотке крови (реципрокные взаимоотношения).

Кальций депонируется в трабекулах костей; динамическое равновесие кальция поддерживается ПТГ и тиреокальцитонином. Pегуляция кальциевого гомеостаза является одной из наиболее сложных интегративных реакций организма человека, в осуществлении которой ведущая роль принадлежит нервной системе и железам внутренней секреции [1, 3].

Кальций и центральная нервная система (ЦНС). Гомеостаз Са имеет прямое отношение к ЦНС. Наряду с другими микро- и макроэлементами Са играет значительную роль в нейрофизиологических процессах. Еще в 1928 г. А. А. Богомолец подчеркивал исключительную важность Са в регуляции тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы [1].

В нервной системе Са имеет значение в модуляции активности рецепторов к нейромедиаторам и нейропептидам. Повышенное высвобождение Ca способствует ишемическому повреждению нейронов вследствие вазоконстрикции и инициации каскада апоптоза [1, 3, 4]. Конкурентные взаимоотношения между различными микроэлементами (Zn, Hg, Cu, Cd) и кальцием могут определять самые разнообразные биологические эффекты и, в конечном счете, — течение неврологических процессов [4].

При рассмотрении Са на клеточном уровне необходимо выделять его участие в регуляции ионной проницаемости мембраны нейрона, генерации возбуждения.

При гипокальциемии различного генеза могут отмечаться симптомы, имеющие отношение к сфере неврологии: отклонения в поведении; онеменение и парестезии; судороги; спазмы мышц; положительные симптомы Хвостека или Труссо (гипопаратиреоз) и т. д. Нарушениям обмена Са нередко сопутствуют фебрильные судороги, пароксизмы гипоксического, метаболического или эндокринного генеза, нейрофиброматоз (1-го типа), гидроцефалия, краниостеноз и ряд других видов патологии ЦНС [1, 4]. У детей первых лет жизни ярким примером кальциопенической соматоневрологической патологии является классический (витамин D-дефицитный) рахит [2].

Существуют данные, свидетельствующие о том, что действие Са зависит от типа нервной деятельности и ее функционального состояния. На необходимость коррекции нарушений содержания Са в организме детей грудного и раннего возраста при неврологических заболеваниях указывает Е. М. Мазурина (2005) [2].

Следует помнить, что избыточное накопление в организме Са может привести к нейротоксичности, угрозе патологической кальцификации стенок сосудов и тканей организма [3, 4].

Потребность в кальции. Ha первом году жизни она составляет (по разным данным) от 350 мг до 1000 мг/сут, на втором — 370–1000 мг/сут, на третьем — 300–1000 мг/сут. У детей более старшего возраста и взрослых она возрастает до 1000–1500 мг/сут [1, 2]. Внимания заслуживает то обстоятельство, что в разных странах мира рекомендации по суточной потребности в Са2+ значительно отличаются. По-видимому, это объясняется особенностями разных регионов (климато-географическими, экологическими и др.).

Алиментарное поступление Са имеет огромное значение в любом возрасте. J. C. Leblanc et al. (2005) изучены паттерны диетического потребления 18 элементов во Франции, a R. B. Ervin et al. (2004) — отдельных минеральных веществ в США [5, 6]. Применительно к Са они признаны неудовлетоворительными в обеих странах.

Нормы содержания кальция в организме. Считается, что около 70% Са экскретируется с калом, 10% — c мочой, а ретенция элемента составляет 15–25% (в зависимости от темпов роста).

Сывороточное содержание Са (в норме) равняется 9–11 мг%, причем 50–60% — в ионизированной форме. У здоровых детей независимо от возраста в сыворотке крови содержится 4,9–5,5 мг% (1,22–1,37 ммоль/л) ионизированного Ca, исходя их данных, полученных с использованием ион-селективных электродов. Экскреция Са с калом (при следовании обычной диете) составляет менее 140 ммоль/сутки (560 мг/сутки). Определяется прямая зависимость содержания Са в кале от особенностей диеты.

Содержание Са в моче также находится в прямой зависимости от количества алиментарно потребляемого элемента. В частности, при нормальной диете суточная экскреция равняется 2,5–7,5 ммоль/сут (100–300 мг/сут, 5–15 мЭкв/сут). При потреблении Са на уровне менее 200 мг/сут — 0,33–4,5 ммоль/сут (13–180 мг/сут), 200–600 мг/сут — 1,25–5,0 ммоль/сут (50–200 мг/сут), 1000 мг/сут — 7,5 ммоль/сут (до 300 мг/сут) [1, 2].

Снижение содержания кальция в физиологических средах организма. Наиболее значимо снижение Са в сыворотке крови. В этой физиологической жидкости Са представлен тремя следующими формами: связанный с белками (недиффундирующий — 30–55%); хелатированный (диффундирующий, но неионизированный — около 15%); ионизированный Са (около 30–55%) [3].

Физиологическое снижение содержания Са в крови может отмечаться при повышенной утилизации углеводов или назначении инсулина. Патологическое снижение содержания Са свойственно следующим клиническим ситуациям: гипопаратиреоидизм (следствие хирургического вмешательства в области паращитовидных желез); псевдогипопаратиреоидизм; дефицит витамина D; стеаторея (сочетанные нарушения абсорбции витамина D, Ca и РО 3- 4); нефрит (снижение неионизированной фракции Са, переносимой белками сыворотки, по-видимому вследствие потери Са с мочой); болезни почек с ретенцией фосфатов; острый панкреатит; внутривенное введение солей Mg, оксалатов или цитратов; остеопороз у пожилых людей (нижняя граница нормы); неонатальная гипокальциемия (первый день жизни — вследствие низкой массы тела при рождении, острой интранатальной асфиксии, наличия у матери сахарного диабета, гиперпаратиреоза или нелеченой целиакии; недоразвития плаценты, гестоза, оперативных родов посредством кесарева сечения, при заменных переливаниях крови; 5–10 день — вследствие гиперфосфатемии, вызванной потреблением коровьего молока или малоадаптированных смесей на его основе); гипомагниемия; длительный прием антиконвульсантов (обычно при эпилепсии); состояние после удаления щитовидной железы; болезнь Педжета — при лечении кальцитонином. Особое внимание в отечественной и зарубежной литературе различных лет уделяется кальциопеническим состояниям при остеопорозе и сходных с ним видах костной патологии [1].

Снижение содержания Са в кале обнаруживается в следующих случаях: остеомаляция, успешно вылеченная препаратами витамина D; гипервитаминоз D; низкое содержание фосфора в рационе питания; саркоидоз Бека (в некоторых случаях).

В моче снижение содержания Са возможно при низком потреблении этого макроэлемента с пищей, а кроме того, нередко отмечается на поздних сроках беременности.

Концентрация Са в спинномозговой жидкости (СМЖ) составляет около 1/2 от сывороточного содержания. Изменения в содержании Са в СМЖ невелики, а их регистрация не имеет большого значения для диагностики различных патологических состояний. Уровень Са в СМЖ может снижаться у некоторых пациентов с эпилепсией, длительно получающих терапию фенитоином и другими аниэпилептическими препаратами (АЭП). Практически все известные к настоящему времени АЭП обладают Са-изгоняющими свойствами. Дети грудного и раннего возраста, страдающие эпилепсией, наиболее подвержены риску гипокальциемии [1].

Методы коррекции кальциопенических состояний. Если при острых нарушениях концентрации Са в сыворотке крови тактика лечения уже давно разработана и является почти хрестоматийной, то в области профилактики и коррекции умеренной гипокальциемии до сих пор отмечается определенный пробел.

В различных областях медицины нередко имеет место эмпирический подход к данной проблеме. Попытки компенсировать индуцированный приемом антиконвульсантов дефицит Са за счет приема антиэпилептических препаратов, в состав которых включены соли кальция, в подавляющем большинстве случаев малоэффективны. Так, одна 300-миллиграммовая таблетка препарата Конвульсофин содержит всего 33 мг кальциевой соли, а в составе Паглюферала обнаруживается 250 мг глюконата Са (в составе глюферала — 200 мг). Указанные количества макроэлемента явно недостаточны для нивелирования Са-изгоняющих эффектов этих антиэпилептических средств.

Широкая распространенность, мультифакториальность и потенциальная предотвратимость кальциопенических состояний предполагают необходимость совершенствования методов их профилактики и коррекции. J.-Y. Reginster et al. (2002) подчеркивает влияние ежедневного приема Са и витамина D на секрецию гормонов паращитовидной железой [7]. Сомнения относительно существующих рекомендаций по профилактическому приему препаратов Са и витамина D высказывали A. Prentice (2002) и J. A. Amorim Cruz (2003) [8, 9]. H. L. Newmark et al. (2004) считают необходимым добавление Са и кальциферола в зерновые продукты промышленного производства [10]. В отличие от профилактики кальциопенических состояний, в их коррекции диета малоэффективна. Поэтому для коррекции дефицита Са в организме используются препараты, содержащие этот макроэлемент [1, 2].

Препараты кальция, используемые в медицине, и показания к их применению. В используемых справочниках лекарственных средств приводятся следующие основные формы кальция: хлорид, глюконат, лактат, карбонат и цитрат, хотя данный макроэлемент может быть представлен и другими соединениями (кальция фолинат, ацетат, g-гидроксибутират, глицерофосфат, глутаминат, добезилат, пангамат, пантотенат, тринатрия пентенат, фосфат и др.) [11, 12, 13].

В числе показаний к назначению основных перечисленных препаратов Са фигурируют следующие: недостаточная функция паращитовидных желез, сопровождающаяся тетанией или спазмофилией; усиленное выделение Са из организма (при длительной обездвиженности больных, синдромах мальабсорбции или приеме АЭП); аллергические заболевания; уменьшение проницаемости сосудов; кожные заболевания; паренхиматозный гепатит; токсические поражения печени; нефрит; гиперкалиемическая форма пароксизмальной миоплегии; хроническая почечная недостаточность; остеопороз [11, 12, 13].

В литературе последних лет представлены и другие показания к применению препаратов Са: синдром хронической усталости; сахарный диабет; артериальная гипертензия у детей с солевой чувствительностью. Помимо этого, кальций может назначаться для повышения свертываемости крови (как гемостатическое средство). В качестве показаний к использованию препаратов Са необходимо привести различные виды рахита (витамин D-зависимый, витамин D-резистентный, витамин D-дефицитный, остеопения маловесных детей и т. д.) [1].

К сожалению, даже при продолжительном назначении препаратов, обладающих Са-изгоняющим действием, а также других лекарственных средств, индуцирующих гипокальциемию, рутинной коррекции уровня кальция обычно не проводится, а в существующих рекомендациях подобной процедуры не предусмотрено.

Положительный эффект препаратов кальция проявляется только при индивидуальном подборе их дозировки. При назначении всегда необходимо учитывать утилизацию (усвоение) данного макроэлемента, выраженную в процентах от назначаемого количества. В частности, для глюконата, лактата и хлорида кальция она составляет соответственно 9%, 13% и 27%. Для карбоната и цитрата кальция характерны более высокие показатели всасывания из кишечника. B. W. Downs et al. (2005) cообщают о высокой биологической эффективности новой соли на основе кальций-калиевого соединения гидроксицитрусовой кислоты [14].

Литература

- Николаев А. С., Мазурина Е. М., Кузнецова Г. В. и др. Физиологическое и патофизиологическое значение метаболизма кальция в детском возрасте // Вопр. практ. педиатрии. 2006 Т. 1. № 2. С. 57–65.

- Мазурина Е. М. Нарушения обмена кальция у детей первых трех лет жизни при неврологической патологии // Автореф. дис. канд. мед. наук. М. 2005. 26 с.

- Громова О. А., Кудрин А. В. Нейрохимия макро- и микроэлементов. Новые подходы к фармакотерапии. М.: Алев-В. 2001. 272 с.

- Кудрин А. В., Громова О. А. Микроэлементы в неврологии. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2006. 304 с.

- Leblanc J. C., Guerin T., Noel L. et al. Dietary exposure estimates of 18 elements from the 1 st French Total Diet Study // Food Addit. Contam. 2005; 22: 624–641.

- Ervin R. B., Wang C.-Y., Wright J. D. et al. Dietary intake of selected minerals for United States population: 1999–2000 // Advance Data. 2004; № 341: 1–3.

- Reginster J.-Y., Zegels B., Lejeune E. et al. Influence of daily regimen calcium and Vitamin D supplementation on parathyroid hormone secretion // Calcif. Tissue Int. 2002; 70: 78–82.

- Prentice A. What are the dietary requirements for calcium and vitamin D? // Calcif. Tissue Int. 2002; 70: 83–88.

- Amorim Cruz J. A. Nutrition and osteoporosis: facts and uncertainties about calcium and vitamin D recommendations // Forum Nutr. 2003; 56: 178–181.

- Newmark H. L., Heaney R. P., Lachance P. A. Should calcium and vitamin D be added to the current enrichment program for cereal-grain products? // Am. J. Clin. Nutr. 2004;80: 264–270.

- Регистр лекарственных средств России «Энциклопедия лекарств». Изд-е 15-е. М.: РЛС. 2007.

- Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. Изд-е 13-е. М.: АстраФармСервис. 2007.

- Федеральное руководство по использованию лекарственных средств. Вып. VIII. М.: ЭХО, 2007.

- Downs B. W., Bagchi M., Subbaraju G. V. et al. Bioefficacy of a novel calcium-potassium salt of (-)-hydroxycitric acid // Mutat. Res. 2005; 579: 149–162.

В. М. Студеникин, доктор медицинских наук, профессор

Э. М. Курбайтаева

НЦЗД РАМН, Москва

Источник